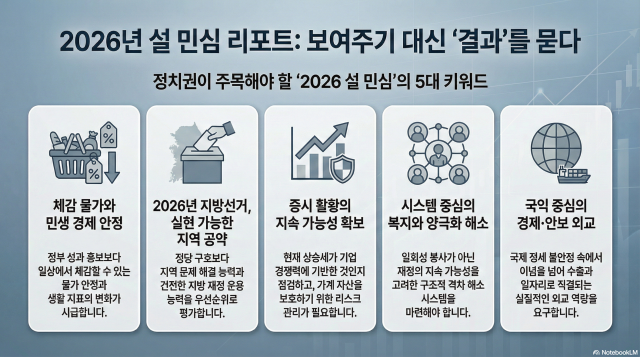

그러나 명절 밥상 위의 대화는 사진보다 깊다. 국민은 체감으로 판단한다. 이번 설 민심의 첫 번째 키워드는 여전히 물가와 경기를 포함한 생활 경제다. 설 차례상 비용, 외식비, 교통비 부담은 가볍지 않다. 숫자로는 안정이라 해도, 체감 물가는 다르다는 목소리가 나온다. 정부의 성과 홍보가 설득력을 가지려면 지표가 아니라 생활에서 증명돼야 한다.

두 번째는 다가오는 지방선거다. 설 밥상에서는 자연스레 지역 이야기로 이어진다. 누가 우리 동네를 바꿀 것인가. 개발 공약은 실현 가능한가. 지방재정은 건전한가. 지방선거는 중앙 정치의 중간평가 성격을 띠지만, 결국 주민의 삶과 직결된 선택이다. 민심은 정당의 구호보다 지역 문제를 풀 능력을 본다.

세 번째는 활황을 보이는 증시의 지속 가능성이다. 최근 주식시장이 강세를 보이면서 ‘이번에는 다르다’는 기대도 커졌다. 그러나 민심은 묻는다. 이 상승이 실물경제와 기업 경쟁력에 기반한 것인가. 아니면 유동성에 기대는 단기 랠리인가. 가계 자산의 상당 부분이 금융시장에 묶인 상황에서, 증시의 변동성은 곧 생활의 불안으로 이어진다. 정부와 정치권은 낙관보다 리스크 관리에 더 무게를 둬야 한다.

다섯 번째는 외교와 안보다. 국제 정세는 여전히 불안정하다. 미중 갈등, 공급망 재편, 북핵 변수까지 복합적 위험이 겹쳐 있다. 외교는 이념이 아니라 국익의 문제다. 안보는 정쟁의 대상이 아니라 국가의 기본이다. 경제와 안보는 분리되지 않는다. 수출과 투자, 일자리 모두 외교 역량과 직결된다.

정치에 대한 신뢰도 중요한 변수다. 잦은 충돌과 거친 언어는 민심을 멀어지게 한다. 설은 가족이 모여 갈등을 풀고 관계를 다지는 시간이다. 정치도 최소한의 협치와 절제된 언어를 보여줘야 한다.

설 민심은 단순하지 않다. 물가와 일자리, 증시의 지속 가능성, 양극화, 지방선거, 외교와 안보까지 삶의 전 영역이 연결돼 있다. 보여주기식 행보로는 잡히지 않는다. 연휴에 민심을 귀 기울여 청취하고 기본과 원칙, 상식에 맞는 정책과 대안을 내놓아야 국민의 마음을 얻을 수 있다.

연휴가 끝나면 일상은 다시 시작된다. 민심은 기억한다. 말이 아니라 결과를. 정치는 그 무게를 잊지 말아야 한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)