한·일 국교 정상화 이후 60년간 양국 간 무역 규모가 352배 성장하면서 교역 구조도 소재·부품·장비(소부장)를 중심으로 한 수평적 협력으로 확대되고 있다. 글로벌 시장을 공략하기 위한 한·일 협력 시너지가 커지고 있다는 방증이다.

28일 재계와 한국무역협회에 따르면 한·일 무역 규모는 1965년 2억 달러에서 2024년 772억 달러로 352배가량 증가했다. 특히 2000년대 이후 정보통신(IT)과 중화학 산업을 중심으로 중간재 교역 파트너로서 입지를 공고히 했다.

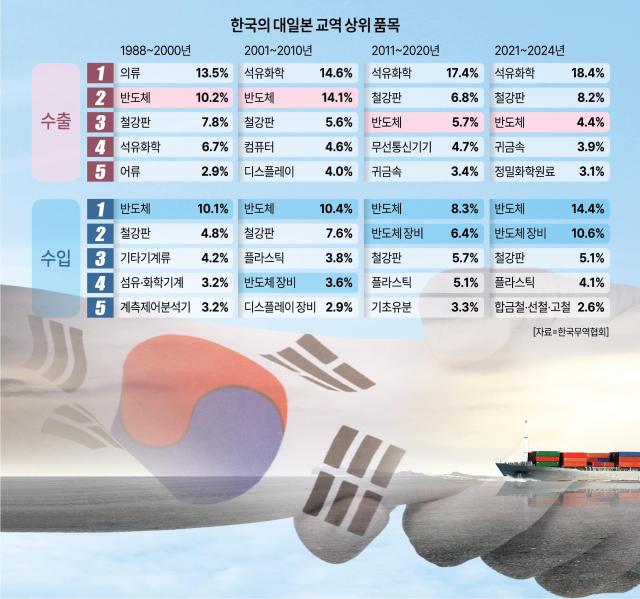

2000년 이전에는 한국이 일본에서 섬유·화학 기계를 수입해 의류를 수출하는 등 수직적 분업 체계가 두드러졌다. 그러나 2000년대 들어 반도체, 석유화학, 철강 등 중화학 산업 중간재를 중심으로 양국 간 교역이 급증했다.

이로 인해 한·일 산업 내 교역 지수는 1988년 0.25에서 2024년 0.42로 높아졌다. 수치가 1에 가까울수록 양국 간 무역이 활발하다는 의미다.

기업들도 변화를 체감하고 있다. 무협이 대일 수출기업 234개와 한국에 진출한 일본 기업 49개를 대상으로 조사한 결과 한국 기업 중 47.4%, 일본 기업 중 59.2%가 ‘소부장 공급망 협력 지원’을 최우선 정책 과제로 꼽았다. 이는 2019년 일본의 수출 규제에도 불구하고 양국 소부장 협력이 지속적으로 강화됐음을 보여준다.

양국 기업들이 시너지를 낼 수 있는 분야로는 모빌리티, 차세대 반도체, 바이오, 핵심광물·에너지 등이 꼽힌다. 정의선 현대차그룹 회장은 도요다 아키오 도요타자동차그룹 회장과 만나 수소 생태계 구축을 논의했으며, 최태원 SK그룹 회장도 요미우리신문 인터뷰에서 SK텔레콤과 일본 최대 통신사 NTT의 반도체 기술 협력, SK하이닉스와 도쿄일렉트론·키옥시아 간 협력 가능성을 언급했다. 정부 역시 한국 바이오 스타트업을 일본 주요 제약사에 소개하며 양국 바이오 생태계 강화를 꾀하고 있다.

대기업과 정부의 노력에 힘입어 양국 간 직접투자도 활발해지고 있다. 한국의 대일 직접 투자는 2018년 이후 5년 연속 10억 달러를 넘었고, 일본의 대한(對韓) 투자도 지난해 18억 달러로 전년 대비 109.5% 증가했다.

재계 관계자는 “한·일 경제 협력이 한층 탄탄해지려면 규제 장벽 완화, 투자 인센티브 확대, 기술·인적 교류 강화가 필요하다”며 “한국 기업은 온·오프라인 판매자–구매자 연결 확대를, 일본 기업은 세제 지원과 투자 환경 개선을 요구하고 있다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)