1937년 7월 독일에서는 두 개의 전시가 연이어 열렸다. 18일에는 <위대한 독일 미술전>이, 바로 다음 날인 19일에는 <퇴폐 미술전>이 각각 개막했다. 두 전시의 목적은 뚜렷했다. 나치 지도부의 잣대로 뛰어난 독일 예술과 수치스러운 퇴폐 예술을 나눠, 나치가 추구하는 민족 정체성을 구축하는 게 최종 목표였다.

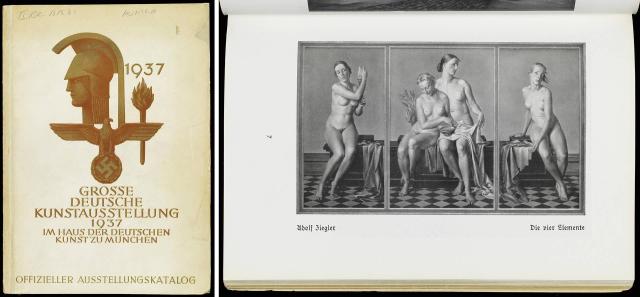

<위대한 독일 미술전>은 아돌프 히틀러가 집착한 ‘아리아 인종’을 상징하는 금발의 근육질 남성을 통해 영웅주의를 강조하거나, 목가적인 독일의 모습을 통해 권위주의가 드러나는 작품들 위주로 출품됐다. 이 전시는 1937년부터 1944년까지 이어졌고, 히틀러는 1400여점에 달하는 작품을 사들일 정도로 이 미술전을 적극적으로 후원했다.

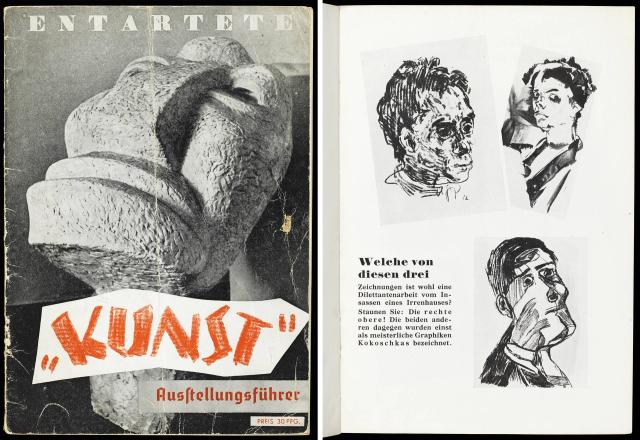

반면, <퇴폐 미술전>에서는 나치의 미적 기준에 어긋나는 작품들을 모아 ‘퇴폐’란 딱지를 붙였다. 에밀 놀데의 작품은 기독교를 모독했다는 이유로, 마르크 샤갈의 작품은 랍비를 그렸다는 이유로, 오토 딕스의 작품은 반전 메시지가 담겼다는 이유로 조롱당했다. 약 120명에 달하는 예술가들의 600점이 넘는 회화, 조각, 판화, 사진 등이 '수치스럽다'는 공개 비난을 받아야 했다.

히틀러는 표현의 자유를 억압하고 문화·예술계를 장악하기 위해 최측근들을 관련 주요 보직에 앉혔다. 요제프 괴벨스는 “예술은 전쟁을 위한 날카로운 정신적 무기”라며 문화 검열을 정당화하며, 화가 아돌프 치글러에게 <퇴폐 미술전>을 꾸리도록 했다. 치글러는 약 2주간 독일 전역의 미술관 등을 돌며 본인이 보기에 퇴폐적인 작품들을 대량으로 압수했다. 그중에는 피카소의 작품들도 있었다.

히틀러의 공식 사진사이자 측근이었던 하인리히 호프만은 <위대한 독일 미술전>의 예술감독을 맡아, 이 전시를 나치 선전에 적극적으로 활용했다. 또한 그는 압수한 퇴폐 미술 작품들을 스위스 등 해외에 파는 외화 벌이 임무도 맡았다.

나치가 미술관을 전쟁터로 삼았듯, 오늘날에도 문화예술을 길들이려는 시도는 여전하다. 특히 권위주의적 정부는 통상 문화계를 장악하기 위해 인사권을 휘두른다. 입맛에 맞는 인물을 기관장에 앉히는 것이 정책 수립 및 변경보다 효과가 즉각적이기 때문이다. 단적인 예로 도널드 트럼프 미국 대통령은 올해 초 케네디센터의 이사진들을 해임하고 자신이 이사장직에 앉았다.

또한 알박기 인사와 보은성 인사 등을 통해 그들만의 의리를 자랑하거나 교체된 새 정부의 국정 운영에 제동을 걸기도 한다. 블랙리스트 사태에 연루됐던 인물이 문화체육관광부 산하 법인 대표로 임명되는 등 요즘 들어 볼 수 있는 알박기 인사가 대표적이라고 할 수 있겠다.

1937년 독일에서 나타난 '통제의 미학'. 오늘날 우리는 이 미학에서 자유로울 수 있을까.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)