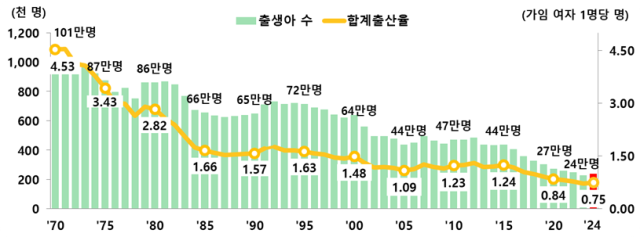

지난 30년간 연간 출생아 수가 50만명 가까이 급감한 것으로 나타났다. 출산의 선행 지표인 혼인 건수도 절반 수준으로 줄었다.

3일 통계청이 발표한 '지난 30년간 우리나라의 혼인·출생 변화'에 따르면 1995년 71만5000명이었던 연간 출생아 수는 23만8000명으로 감소했다. 지난해 연간 출생아 수는 역대 최저 출생아 수를 기록했던 2023년 23만명에서 반등했지만 1995년의 33% 수준에 불과하다.

인구 1000명당 출생아 수를 뜻하는 조(粗)출생률은 1995년 15.7명에서 2024년 4.7명으로 11.0명이 줄었고 여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수도 같은 기간 1.63명에서 0.89명으로 54.2% 감소했다.

저출생이 심화하면서 첫째아의 수는 줄었지만 비중은 크게 늘고 있다. 1995년 대비 2024년 첫째아는 19만97000명(-57.7%) 감소했지만 비중은 지난해 61.3%로 1995년보다 13.0%포인트 증가했다.

같은 기간 둘째아는 23만1900명(-75.4%), 셋째아는 4만5100명(-73.5%)이 감소했고 둘째아의 비중은 11.2%포인트, 셋째아 이상의 비중은 1.8%포인트가 줄었다.

모(母)의 출산 연령도 높아지고 있다. 1995년부터 2005년까지는 20대 후반, 30대 초반, 20대 초반 순으로 출산율이 높았지만 2006년부터는 30대 초반, 20대 후반, 30대 후반 순으로 바뀌었다. 이후 2018년부터는 30대 초반, 30대 후반, 20대 후반 순으로 20대 이하의 출산율은 줄고 30대와 40대 초반 연령층은 증가하는 추세다.

그 결과 모의 평균 출산연령은 1995년 27.9세에서 2024년 33.7세로 5.8세 상승했다. 35세 이상 고령산모의 출생아 수 비중도 1995년 4.8%에서 2024년 35.9%로 31.2%포인트 늘었다.

결혼과 출산에 대한 인식 변화로 1995년 1.2%였던 혼인 외의 출생아 비중은 지난해 5.8%까지 증가했다.

출산의 선행 지표인 혼인 건수는 1996년 43만5000건을 정점으로 감소 추세를 보이다가 2022년에는 역대 최저인 19만2000건까지 감소했다. 다만 코로나19로 미뤄졌던 결혼이 늘면서 2023년과 지난해 각각 19만3700건, 22만2400건으로 2년 연속 늘었다.

평균초혼연령은 1995년 남자 28.4세, 여자 25.3세였으나 지난해 남자 33.9세, 여자 31.6세로 높아졌다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)