담양군 월산면 용흥사 들어가는 길은 고즈넉하다. 고찰로 가는 길의 분위기라고 할까. 한참 들판을 지나가면 커다란 제방과 함께 저수지가 나타나고, 곧이어 시원한 계곡이 이어진다. 널찍한 야영장도 있다. 좀더 올라가면 일주문이 나오고 거기 ‘용구산 용흥사(龍龜山 龍興寺)’ 편액이 걸려 있다. 이곳은 담양의 북쪽으로 장성과 가깝다. 용흥사는 백양사의 말사(末寺)다. 원래 백제에 불교를 전했던 간다라 지역의 승려 마라난타가 창건했다고 전한다. 하지만 아쉽게도 조선 후기까지의 기록이 남아 있지 않다.

용흥사 대웅전의 설경. 용흥사에는 조선 영조의 생모인 숙빈 최씨의 일화가 전해온다.[사진=이광표]

숙빈 최씨의 이름은 최복순(崔福順). 어린 나이에 숙종비 인현왕후를 따라 입궁(入宮)한 뒤 최말단 하급직인 무수리로 일하던 그는 숙종의 승은(承恩)을 입고 1694년 영조를 낳는다. 그런데 숙빈 최씨가 이 절에서 기도한 뒤 영조를 낳았다고 한다. 영조가 왕위에 오르자, 왕실은 절 이름을 용흥사로 바꾸었다. 용을 태어나게 한 곳이라는 의미다. 아울러 용구산의 이름도 성군을 꿈꾸게 한 곳이라는 의미를 담아 몽성산(夢聖山)으로 고쳤다고 한다. 하지만 숙빈 최씨가 언제 어떻게 용흥사에서 기도를 올렸는지에 대한 기록은 남아 있지 않다.

조경이 잘된 용흥사 경내.[사진=이광표]

19, 20세기 수난의 상흔이 숨어 있지만 현재 용흥사 곳곳은 반듯하게 잘 정리되어 있다. 대웅전 앞 용구루(龍龜樓) 2층 찻집에서 내다보는 천왕문과 일주문 쪽 전망도 일품이다.

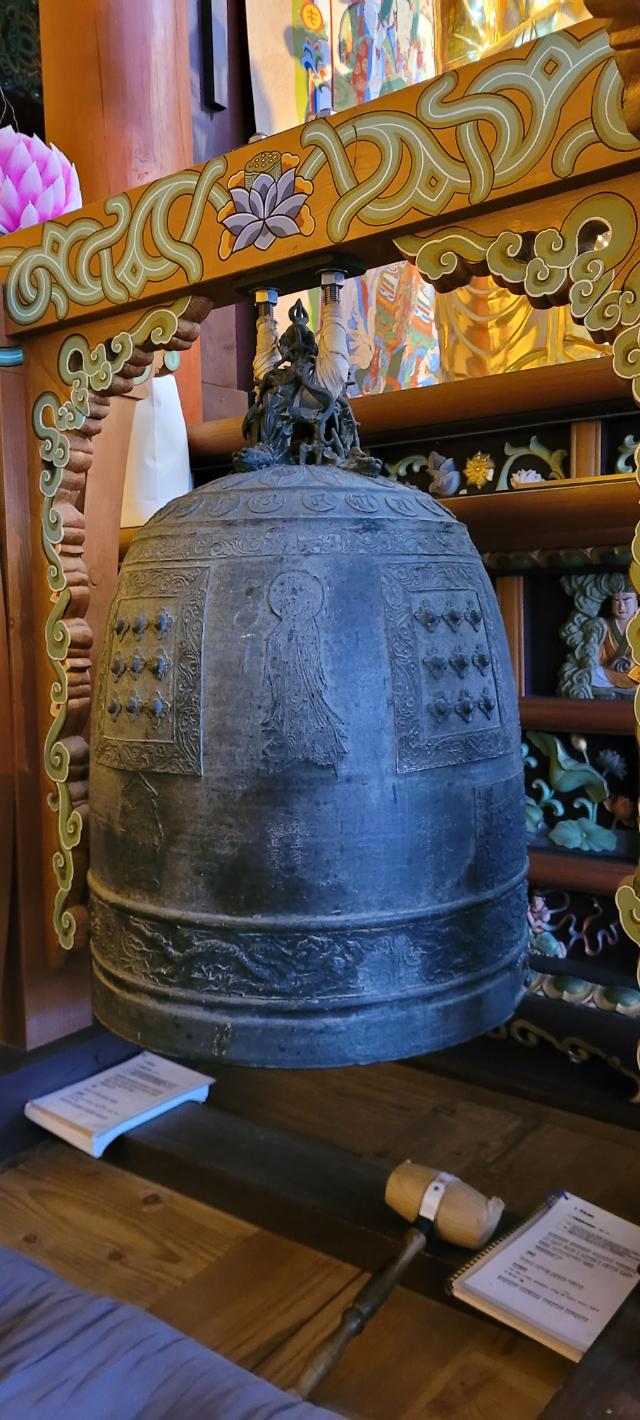

용흥사에서 가장 유명한 문화재는 보물로 지정된 용흥사 동종(銅鐘). 대웅전에 봉안되어 있으며 '담양 용흥사 순치원년명(順治元年銘) 동종'이라 부르기도 한다. 종의 몸체 표면에 ‘순치 원년(1644년)에 김용암(金龍岩)에 의해 조성됐다'는 명문이 새겨져 있다. 높이 78cm, 아래쪽 입지름 66cm. 동종을 만든 주조장(鑄造匠) 김용암은 17세기 중반 전라도 지역을 중심으로 활약한 장인이다.

용흥사 대웅전에 봉안된 17세기 동종(보물).[사진=이광표]

용흥사 동종에서 가장 특이한 점은 용뉴다. 용뉴는 종의 맨 윗부분에 붙어 있는 용 모양의 고리를 말한다. 종을 종각에 걸어 놓기 위해 만든 고리다. 용뉴의 용은 고려 때까지는 한 마리였고 조선시대에는 주로 두 마리(용의 몸통은 하나인데 머리가 두 개)였다. 그런데 용흥사 동종은 용뉴의 용이 네마리이다. 매우 이례적인 용뉴 장식인데, 그 덕분에 용흥사 동종은 생동감 넘치고 역동적이다.

용흥사 동종의 용뉴(龍鈕)에는 이례적으로 네마리이 용이 장식되어 있다. 이와 관련해 숙빈 최씨가 낳은 영조(용)를 상징한다는 이야기가 전해온다. [사진=이광표]

출처는 알려지지 않았지만, 숙빈 최씨에 관한 스토리가 분명하다. 새로운 용(영조)의 탄생을 축원하는 마음을 담아 이례적으로 용을 네 마리나 장식했다는 얘기다. 이제 용뉴에 등장하는 네 마리 용의 비밀이 풀릴 것 같다. 17, 18세기 용흥사의 위상을 보여주는 얘기이기도 하다. 용흥사 동종은 보존상태가 양호하고 주조기술이 우수하며, 종의 형식과 세부 장식이 독창적이다. 제작 시기와 주종장에 대한 내용이 기록되어 있어 그 가치는 더욱 높다.

용화사의 불복장 무형문화재

담양 도심의 메타세쿼이아 가로수길 인근에는 용화사(龍華寺)가 있다. 1934년 백양사의 포교당으로 출발해 1945년 묵담 스님(1896~1982)이 담양지역 청년 불자들과 함께 세운 사찰이다. 묵담 스님은 5∼7대 조계종의 종정(宗正)에 이어 3대 태고종 종정 등을 지내고 만년에 용화사 주지를 맡아 큰 족적을 남겼다.

용화사를 세운 묵담 스님 상과 묵담유물관.[사진=이광표]

불복장 의식은 불상 내부에 부처님 사리와 발원문, 경전, 다라니, 직물, 복식, 장신구, 오곡 등 200여 가지의 물목(物目)을 넣는 과정과 관련 의식 일체를 말한다. 불상을 처음 만들면 그것은 세속의 불상과 차이가 없다. 그런데 여기에 물목을 넣고 점안(點眼) 의식을 거행하면 그 불상은 성스러움을 획득하고 그럼으로써 진정한 예배의 대상이 된다. 법당에 모시는 불상의 상징성을 부여하는 과정, 속상(俗像)에서 성상(聖像)으로 변화하는 과정이라고 할 수 있다. 불상뿐아니라 불화 틀 안에도 물목을 봉안한다.

불복장은 고려 때 시작되어 지금까지 700여 년 동안 이어져오고 있다. 불복장의 근거가 되는 경전은 ‘조상경(造像經)’. 여기엔 그 근거와 절차 등이 기록되어 있는데 최초의 목판본(1575년)이 담양 추월산 용천사본이다. 이 조상경의 내용과 의미는 세월이 흐른 뒤 1910년대 묵담 스님에게 이어졌고 다시 용화사 수진스님으로 전승되었다. 묵담스님이 전수 받았던 조상경 필사본은 현재 용화사가 소장하고 있다. 이런 과정을 보면 담양이 불복장 문화의 전승 지역이며 용화사가 그 중심이라는 사실을 쉽게 알 수 있다.

묵담 스님(동상)으로부터 불복장을 전수받은 수진 스님.[사진=황호택]

용화사에서 수진 스님을 만나 “지금 전승 인력이 어떻게 되느냐”고 물었다. 그러자 “다른 사람 얘기보다도 내가 열심히 정진하는 것이 더 중요하다”고 했다. 이런 것이 우문현답인가. 불복장은 내밀하고 본질적인 불교의식이자 문화라는 점에서 볼 때, 수진 스님의 말에 고개가 끄덕여진다. 스님은 말을 이었다. “대략 20명 정도지요. 다들 열심히 하지만 그래도 미래를 위해 전승관이 필요한데…”라고 했다.

용화사에는 묵담 스님의 정신도 면면히 이어져오고 있다. 그 대표적인 공간이 2004년 개관한 묵담유물관이다. 이곳에는 묵담스님이 소장했던 불교 전적류와 불상을 비롯해 다양한 전통 유물이 보관전시돼 있다. 가장 대표적인 것이 ‘불조역대통재(佛祖歷代通載)'. 현재 보물로 지정되어 있다. 석가여래 탄생부터 고려말 1334년까지 학덕이 높은 스님들의 전기(傳記)를 연대순으로 적어 놓은 책이다. 조선 성종 때인 1472년에 간행된 것으로 총 7권이다. 책 한 편엔 ‘묵담(默潭)이 세상을 떠난 스승으로부터 대대로 물려받아 간직해왔다’는 글도 적혀 있다고 한다.

담양 용화사 미륵불(높이 16m).[사진=이광표]

용화사는 용화세계(龍華世界)를 꿈꾸는 곳이다. 용화는 미륵 보살이 성불한 후에 중생을 제도하기 위하여 연 법회를 말한다. 따라서 용화세계는 우리에게 찾아올 희망의 세계가 된다. 수진 스님의 얘기가 재미있다. “묵담 스님께서는 어느 부처님이든 다 귀하지만 미래의 부처인 미륵불을 원불로 모셨습니다. 그래서 우리 용화사에도 16m 높이의 미륵불을 세웠는데, 세상 일이 그렇지요. 지는 해보다 뜨는 해. 청년들이 더 중요합니다. 그래서 우리도 다음 대통령에 관심을 더 갖는 거 아니겠습니까?”

<이광표 서원대 교수·문화재청 문화재위원>

후원=담양군(군수 최형식) 뉴파워프리즈마(회장 최대규)

참고문헌

1. 도월수진 〈불복장 점안작법 증흥지 담양 용화사〉《선으로 가는 길》2020년 11월호.

2. 이종수 〈담양 용화사 도월 수진의 불복장(佛腹藏) 작법 계승과 전승 활동〉《南道文化硏究》 제38집, 순천대 남도문화연구소, 2019.

3. 장태규 〈불복장 연원에 관한 연구 : 탑의 사리장엄과 불복장을 중심으로〉중앙승가대 대학원 석사논문, 2020

4. 최응천 김연수《금속공예》 솔, 2003.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)