3일 국토교통부에 따르면 최근 3년간 주택 인허가 물량은 2023년 42만8700가구, 2024년 42만8200가구, 2025년 상반기 13만8400가구로 각각 전년 대비 0.1%, 0.1%, 7.6% 감소했다. 착공 물량도 2023년 24만2000가구, 2024년 30만5300가구, 2025년 상반기 10만3100가구로 -26.1%, +26.1%, -18.9%로 집계됐다.

일반적으로 주택 인허가와 건설 착공이 건설투자에 미치는 영향은 2년의 시차를 두고 반영된다. 이를 감안하면 인허가와 착공이 대폭 줄어든 영향은 향후 2년여간 건설투자에 악영향을 미칠 수밖에 없다.

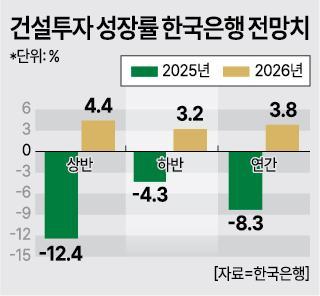

한국은행은 올해 건설투자 성장률을 -8.3%로 전망했다. 5월 전망치(-6.1%)보다 3.2%포인트 낮춘 것이다. 이는 전체 경제성장률을 약 0.3%포인트 끌어내린 수준이며 올해 성장률(0.9%)이 건설투자만 0%를 기록했더라도 2.1%까지 올라갈 수 있었다는 분석도 나온다.

이창용 한은 총재는 "건설경기가 나쁘니까 이자율 낮추고 보조금을 줘서 살려야 되지 않느냐는 말도 나오지만 그것은 일시적인 도움일 뿐"이라며 "당분간은 과잉공급된 주택·상가와 지방 미분양 문제에 대한 구조조정이 불가피하다"고 말했다.

국책연구기관인 한국개발연구원(KDI) 역시 올해 건설투자 증가율을 -8.1%로 제시했다. 이는 기존 전망치(-4.2%)에서 3.9%포인트 하향한 것이며 1998년 외환위기(-13.2%) 이후 최악 수준이다. 건설업 경기 전망이 그만큼 어두워졌다는 방증이다.

건설업은 국내총생산(GDP)에서 15%를 차지하는 만큼 지역경제와 고용에 미치는 파급력이 크다. 건설경기 붕괴는 한국 경제의 구조적 약점으로 고착화될 수 있다는 우려가 확산한다.

실제 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 상반기 말 기준 건설업 연체 대출은 2302억원으로 지난해 말(1116억원)보다 두 배 이상 늘었다. 불과 6개월 만에 1200억원 가까이 급증한 것이다. 최제민 현대차증권 연구원은 "착공 부진, 부동산 규제 등 영향으로 건설투자가 당분간 부진을 이어갈 가능성이 크다"고 내다봤다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)