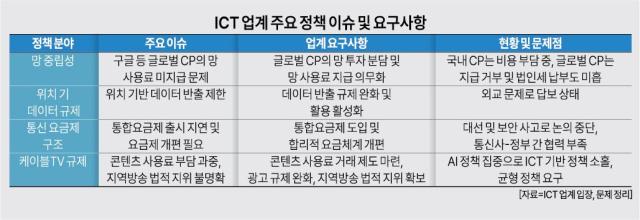

조기 대선을 앞두고 정보통신기술(ICT) 업계는 간담회와 세미나 등을 통해 망 사용료 제도 개선, 위치 기반 데이터 반출 규제 완화, 통신 요금제 구조 개편 등 주요 현안을 정치권에 전달해왔다. 그러나 공약에는 거의 반영되지 못한 채 사실상 모두 수면 아래로 가라앉았다. 정치권 관심은 인공지능(AI) 산업 육성, 정부 관심은 보안 이슈에 집중됐기 때문이다.

28일 ICT 업계에 따르면 구글 망 사용료 문제, 지도 데이터 반출 제한, 케이블TV와 글로벌 OTT 간 규제 형평성, 통신 요금제 구조 개편 등 핵심 이슈들이 여전히 해결되지 못한 채 쌓여 있다. 하지만 정치권 시선은 SK텔레콤 해킹 사고와 AI 투자 공약에 집중돼 있어 업계가 요청한 제도 개선은 사실상 정책 테이블에서 사라졌다는 평가다.

이재명·김문수 대선 후보가 당내 경선을 치르기 전부터 관련 업계는 국회 세미나와 스터디 등을 통해 정책 제언을 준비해왔지만 AI 공약이 주를 이루면서 관련 논의는 축소됐다.

동영상 스트리밍 서비스 성장으로 트래픽이 급증하자 통신사들은 구글·넷플릭스 등 글로벌 콘텐츠제공사업자(CP)가 망 투자 부담을 분담해야 한다고 주장하고 있다. 네이버·카카오 등 국내 CP는 매년 수백억 원을 내고 있지만 구글 등은 이에 응하지 않고 있다. 전체 해외 CP를 포함하면 조 단위 매출이 걸린 문제다.

CP 측은 통신사가 이미 요금을 받고 있으며 추가 망사용료는 '망 중립성' 원칙에 어긋난다고 주장하지만 프랑스·독일 등 유럽에서는 망사용료 계약 및 지급 판결 사례가 있다. 국내에서도 2021년 법원이 넷플릭스의 망사용료 지급 의무를 인정했다. 통신사들은 "트래픽 급증을 통신사만 감당하면 품질 저하와 소비자 피해로 이어질 수 있다"고 우려하고 있다.

통신 업계 관계자는 “구글은 글로벌 영향력을 앞세워 국내에서 통신망을 이용하면서도 망 사용료를 내지 않고 있다”며 “법인세 납부조차 제대로 하지 않는 등 국내 규정을 무시하는 행태가 문제”라고 비판했다.

케이블TV 업계 역시 대선 직후 규제 완화와 지역방송 법적 지위 확보 등을 요구했지만 진전은 없었다. 협회에 따르면 콘텐츠 사용료 부담은 매출의 90%에 달하며, SO 14개사 중 11곳이 적자를 기록 중이다.

국내 OTT 이용률이 해마다 증가하는 가운데 방송 채널의 영향력은 빠르게 줄고 있다. 방송통신위원회에 따르면 2020년 하루 평균 161분이었던 방송 시청 시간은 2023년 121분으로 25% 감소했으며, 같은 기간 국내 방송사의 드라마 제작 편수는 109편에서 77편으로 줄어든 반면 글로벌 OTT 제작 한국 드라마는 3편에서 22편으로 7배 이상 늘었다. 방송 광고 시장 역시 위축돼 전체 광고 중 방송광고 비중은 2023년 17.6%로 떨어졌다.

업계는 이 같은 흐름의 배경으로 방송과 OTT 간 규제의 비대칭을 지적한다. OTT는 사실상 규제 사각지대에 놓여 있는 반면, 방송사는 방송법에 따라 편성부터 광고 내용과 주제까지 촘촘한 규제를 받고 있다. 이로 인해 방송사들은 콘텐츠 투자보다 규제 리스크 관리에 더 많은 자원을 투입할 수밖에 없는 실정이다.

업계는 콘텐츠 사용료 거래 제도 마련, 광고 규제 완화, 콘텐츠 제작 세액공제 확대, 지역방송 지위 확보 등을 정치권에 요청했지만 별다른 응답은 없는 상태다.

지난해 정치권 압박으로 검토된 통합요금제도 출시가 무기한 연기 중이다. 과학기술정보통신부는 4월 중순 KT를 시작으로 추진을 계획했으나 대선 국면과 SKT 해킹 사태로 인해 논의가 멈췄다. 지난달 진행한 과기정통부 정례브리핑에서 유상임 장관은 추가경정예산(추경) 퉁과에 총력을 기울였다. 과기정통부는 AI와 그래픽처리장치(GPU) 확보를 우선순위로 강조하고 있다.

ICT 업계 관계자는 “AI가 모든 정책의 키워드가 되면서 정작 산업 기반인 ICT는 뒷전으로 밀려났다”며 “산업 생태계 전반을 아우르는 균형 잡힌 정책이 필요하다”고 강조했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)