도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 위협에 직면해 '대립'보다는 '협상'을 택했던 국가들이 접근 방식을 재검토하고 있다는 분석이 나온다. 미국의 관세에 보복관세 등으로 맞대응하던 중국이 미국과 '제네바 합의'를 이끌어 내자 이를 본 다른 국가들 역시 미국에 강경하게 맞설 조짐을 보이고 있다는 것이다.

블룸버그통신은 중국이 강경한 협상 전략을 통해 자국에 유리한 합의를 도출해 낸 것은 '보복 대신 협상에 임하라'는 미국의 요구를 수용해 온 한국·벨기에 등 각국 정부를 당혹스럽게 하고 있다고 18일(현지시간) 보도했다.

앞서 지난 12일 스위스 제네바에서 열린 미·중 협상에서 양국은 서로에 부과한 관세를 115%포인트씩 줄이기로 했다. 관세전쟁을 촉발한 미국이 사실상 중국에 어떠한 양보도 얻어내지 못한 채 '휴전'에 합의한 것이다. 이후 미국의 관세에 보복으로 맞섰던 중국의 강경 대응 전략이 옳았다는 인식이 확산하기 시작했다는 분석이다.

투자은행 나티시스의 알리시아 가르시아 헤레로 수석 이코노미스트는 "(협상을 위해) 줄 서 있던 모든 나라가 '내가 왜 줄을 서고 있었지'라는 의문을 품게 됐다"며 "제네바 합의는 중국이 줄을 건너뛰게 해줬을 뿐만 아니라 미국에도 명확한 이득이 없이 끝나 지켜보는 다른 나라들은 두 배로 고통스러운 상황"이라고 지적했다. 싱가포르 ISEAS-유소프 이삭 연구소의 스티븐 올슨 선임연구원도 "많은 국가가 제네바 합의 결과를 보고 트럼프가 자신이 무리수를 뒀다는 점을 깨닫기 시작했다고 결론 내릴 것"이라면서 "협상의 역학 관계가 변화하고 있다"고 진단했다.

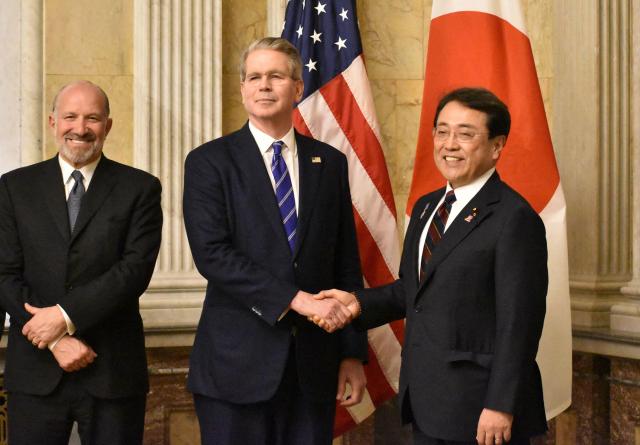

특히 당초 발 빠른 협상에 나섰던 일본도 무리한 조기 타결보다는 협상 속도 조절을 통해 실리를 취하는 쪽으로 방향을 전환한 것으로 보인다. 일본은 미국과 1·2차 협상에서 핵심 요구 사항인 '자동차 관세 전면 철회'를 얻어내지 못한 상황이다. 실제 지난 16일 제주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 통상장관회의에 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR)가 참석하면서 이를 계기로 각국이 앞다퉈 관세 협상에 나설 것이라는 관측이 나왔으나, 일본 측 대미 통상 협상 대표인 아카자와 료세이 일본 경제재생상은 이번 회의에 참석하지 않았다. 일본은 미국과 합의 목표 시점도 6월에서 7월 참의원 선거 이후로 미룬 것으로 알려졌다.

인도도 미국과의 협상을 서두르지 않고 있다. 트럼프 대통령이 최근 인도가 '미국산 제품 무관세'를 제안했다고 밝히자 인도는 협상이 마무리 단계가 아니기 때문에 관련 내용을 판단하기에는 "시기상조"라며 선을 그었다. 이에 대해 블룸버그는 "(각국) 당국자들은 공개적으로 강경한 입장을 표명하는 것은 꺼리지만, 강대국일수록 이전에 생각했던 것보다 자국이 더 많은 카드를 가지고 있고, 협상 속도를 늦출 여유가 있다는 점을 깨닫고 있다는 조짐이 보인다"면서 "협상을 서둘러 미국에 큰 양보를 하기보다는 시간을 들여 해결하는 것이 더 낫다고 생각하고 있을 수 있다"고 짚었다.

다만 베트남 등 미국에 대한 의존도가 높은 국가들은 강경 전략을 취하긴 어려울 것이라는 분석이다. 베트남은 국내총생산(GDP)의 3분의1을 미국과의 교역에 의존하고 있다. 반면 중국이 강경 전략을 고수할 수 있는 것은 내세울 수 있는 협상 카드가 그만큼 많고, 강력하기 때문이다. 국제 신용평가사 무디스의 카트리나 엘 이코노미스트는 "중국은 미국에 대한 레버리지(협상력)가 너무 강력해서 미국이 입장을 굽힐 수밖에 없지만 다른 국가들은 그렇지 않다"며 "우리가 명심해야 할 것은 협상력이며 그 협상력을 누가 가지고 있는가이다"라고 강조했다.

중국의 협상력을 뒷받침하는 것은 세계 공장인 중국에 대한 관세 인상이 미국 경제에 미치는 부메랑 효과다. 노무라홀딩스의 로버트 수바라만 글로벌 시장조사책임자는 "(대중국 관세로 인한) 경제적 고통은 미국에 더 즉각적이고 광범위하다"면서 "이번 (제네바) 합의는 트럼프 행정부가 이를 인정한 것으로 볼 수 있다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)