[홍준표 수석연구위원]

처서(處暑)가 지나니 아침저녁으로 부는 바람이 이전과는 달리 선선하다. 춥다라는 느낌까지 든다. 매번 가을을 기다리는 요즘 시점에는 평소와는 다른 추억을 남기고 싶다는 생각이 든다. 뭔가 기억에 남을 만한 책을 읽는다거나, 짧게라도 여행을 간다거나, 아니면 콘서트나 미술관에 가서 좋은 추억을 남기자라는 것이다. 다행히 올해는 세계적인 아트페어가 서울 한복판에서 열려 눈이 즐거울 것 같다. 글로벌 아트페어, 프리즈(Frieze)가 9월 초에 서울에 찾아온다.

프리즈(Frieze)는 스위스 바젤에 본거지를 둔 ‘아트바젤(Art Basel)’, 프랑스 파리의 ‘피아크(FIAC·Foire Internationale d’Art Contemporain)‘와 함께 세계 3대 아트페어로 꼽히는 세계 최대의 미술 축제이다. 글로벌 미술 시장이라고 하면 런던, 뉴욕, 홍콩 등이 떠오르게 마련인데, 서울에서 이런 최고 수준의 아트페어인 ‘프리즈 서울(Frieze Seoul)’이 열린다고 하니 한국 미술 시장의 위상이 매우 높아졌음에 놀라게 되었다. 이번 프리즈 서울에는 총 20여 개국에서 약 110개 주요 갤러리가 참여할 예정이라고 한다. 코로나19로 그동안 글로벌 아트페어가 열리지 않았음을 고려해도 이번 규모는 상당한 대규모일 것으로 생각한다.

그런데, 이런 세계적인 아트페어가 상하이나 도쿄가 아니라 서울을 개최지로 선택한 이유는 무엇일까. 물론, 홍콩이 중국의 영향력을 많이 받게 되면서 아시아 미술 시장으로서의 위상을 잃게 되는 것에 대한 반사이익이 작용했을 것이다. 또한, 코로나19에 대응하는 중국의 봉쇄 정책이 길어지면서 상하이도 개최지로서의 매력을 잃게 되는 점이 작용했을 것으로 판단한다. 이에 비해 최근 세계 유수의 영화제에서 한국 영화가 좋은 성적을 거두기도 하고, K팝이나 K드라마로 대변되는 한류(韓流)의 영향력이 전세계로 뻗어 나가는 등 한국 문화에 대한 관심이 최고조로 달하고 있는 점이 큰 영향을 끼쳤을 것이다. 보다 근본적으로는 한국의 미술 관련 인프라가 프리즈 서울을 개최하는 데에 전혀 문제가 없기 때문이다. 프리즈 글로벌 디렉터는 프리즈의 서울 개최를 공식 발표하면서 “서울은 훌륭한 작가, 갤러리, 미술관과 컬렉터가 운집해 있는, 프리즈에 꼭 맞는 도시”라고 밝히기도 했다.

한국의 미술 시장은 얼마나 발전되어 있는가. 규모부터 보면 경이로운 수준이다. 예술경영지원센터의 ‘2021년 한국 미술시장 결산’에 따르면 2018년부터 2020년까지 연평균 3767억원 수준이던 거래액이 2021년에는 9223억원으로 3배 가까이 늘어났다. ‘증가했다’가 아니라 ‘점프했다’라고 표현해야 할 정도이다. 국내 미술품의 경매 낙찰 가격대를 보면 6천만원 미만 중·저가 작품의 총액 비율은 감소했지만(2020년 43.4% → 2021년 31.0%), 5억원 이상 고가 작품의 비중은 증가했다(2020년 20.6% → 2021년 31.5%). 글로벌 미술 관계자들이 보면, 미술작품을 많이 구매하고 또한 비싼 그림을 많이 사는 국내 미술 시장에 관심이 가지 않을 수 없는 상황이 된 것이다.

다음은 질적 측면을 봐야 하는데, 이 그림이 더 좋은지 저 그림이 더 좋은지 어떻게 가릴 수 있겠는가. 경제학자는 미술 시장의 트렌드를 숫자로 점검하는 편이 좋겠다. 최근 국내 미술 시장의 가장 두드러진 특징은 구매자 연령층이 젊어졌다는 점이다. 예술경영지원센터의 ‘2021년 한국 미술시장 결산’의 설문조사 결과에 따르면 2008년 미술작품 구매자의 평균 연령층은 50~60대가 대부분이었는데, 2020년대에는 그들의 비중이 8%대로 떨어지고 그 대신 20~40대의 비중이 60% 정도로 확대되었다. 이들은 의사·변호사 등의 전문직 종사자, IT·스타트업·온라인쇼핑몰 운영으로 젊은 나이에 큰돈을 벌게 된 신흥 부유층으로 나타났다.

또 다른 특징은 온라인으로 미술품을 구매하는 경향이 강해졌다는 점이다. 코로나19의 영향도 있었고, 기술 발전으로 미술작품의 이미지를 온라인뷰잉룸(OVR·Online Viewing Room)에서 생생하게 감상할 수 있게 되었기 때문이다. Art Basel & UBS의 ‘The Art Market Report 2021’에 따르면 전세계의 온라인 미술시장 규모는 2017~2019년 연평균 58억 달러에서 2020년에는 124억 달러로 두 배 증가했다. 젊은층이 미술작품을 더 자주 즐기고 접하게 되면서 커진 그림 소유에 대한 욕구를 실제로 구매로 연결시키고, 예전만큼 발품 팔지 않아도 스마트폰으로 쉽게 그림을 감상하면서 온라인 쇼핑하듯 간단히 그림을 구매하게 되는 트렌드는 더욱 강하게 진행될 것으로 예상한다.

분명히 미술 시장의 문턱은 예전보다 낮아지고 있다. 그럼 이대로면, 즉 글로벌 아트페어가 개최되면 한국의 미술 시장은 발전한다고 할 수 있을까. 미술 시장의 ‘발전’이 무엇인가라는 논의는 차치하고라도 이야기를 잠시 해봐야 하겠다. 먼저, 글로벌 갤러리와 컬렉터들이 서울에서 한국 작가와 작품을 만날 수 있는 기회가 많아진 점은 의미를 지닐 것이다. 한국 미술의 해외 진출 측면에서 큰 도움이 될 것이다. 반면, 경쟁력이 떨어지는 중소 규모의 화랑들이 시장에서 도태되는 부작용도 나타날 수 있다. 그러나 전체적인 시장의 파이가 커지는 과정에서 나타나는 성장통인 만큼 기회가 더 많아지는 긍정적인 효과에 더 집중하고 부작용은 최소화할 수 있는 방안을 모색해야 하겠다.

궁극적으로는 서울이 동북아시아 그 어떤 도시보다 사회·경제·문화 등 모든 측면에서 다양하면서도 활력 넘치는 도시가 될 것으로 기대한다. 세계적인 아트페어를 개최하면 그 도시의 브랜드는 한층 격상되는 효과가 있다. 아트페어가 성공했다는 의미는 작품 컬렉션은 물론, 인적 네트워크가 한층 두터워질 수 있었고 축제성과 시장성 등이 잘 나타날 수 있었음을 의미한다. 세계 3대 아트페어를 개최한 서울은 기존의 활기차고 역동적인 이미지에 더해 이제는 심미적(審美的)인 문화 요소까지 갖춘 도시의 모습을 갖출 것이다. 다양성을 추구하는 창조적 인력(Creative class)이 중국 상하이나 일본 도쿄가 아니라 한국의 서울을 찾기를 희망한다.

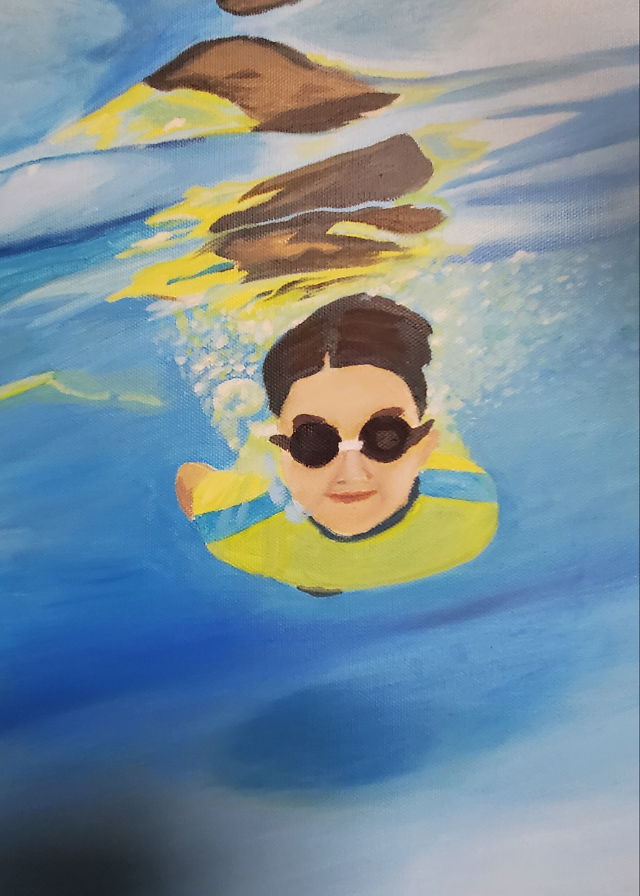

[<그림. 수영하고 있는 아들>]

홍준표 필자 주요 이력

▷서울대 농경제학과 ▷미국 루이지애나주립대 농경제학 박사 ▷한국농촌경제연구원 부연구위원 ▷현대경제연구원 경제동향분석팀장 ▷고용노동부 고령화정책TF ▷한국장학재단 리스크관리위원회

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)