분단 이래 처음으로 남북 관계를 정의한 '남북기본합의서' 체결 당시 과정이 공개됐다. 최근 남북을 '적대적 두 국가'로 규정한 북한이 과거 유엔 가입 문제를 두고는 '단일 의석' 공동가입을 주장하는 등 지금과 반대되는 입장을 보인 모습도 확인됐다.

통일부는 2일 이같은 내용이 담긴 제 7차 남북회담 문서를 대중에 공개했다. 3172쪽 분량에 달하는 이번 문서에는 △8차례의 남북고위급회담(1990년 9월∼1992년 9월) △2차례의 고위급회담 준비 실무대표 접촉(1990년 11월, 1991년 8월) △3차례의 유엔 가입 문제 관련 실무대표 접촉(1990년 9월∼11월) 등의 진행 과정과 회의록이 포함됐다.

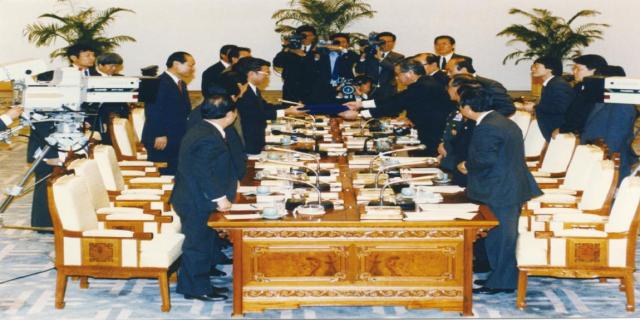

총리가 수석대표로 참여한 남북고위급회담은 20여 년 남북회담 역사에서 최고위급 회담이라는 상징적 의미를 지닌다. 1991년 12월 서울에서 진행된 제5차 회담에선 남북기본합의서가 채택·서명되고, 이후 양측 최고 당국자의 재가로 발효되는 실질적 성과도 도출됐다.

특히 해당 합의서엔 남북 관계 전반에 대해 정의돼 주목된다. 유엔 가입 문제로 한반도 분단 고착화를 우려한 남북은 과거 분단국이었던 동·서독이 유엔 동시 가입 직전인 1972년에 '동서독 기본 조약' 체결한 사례를 참고해 합의서에 남북 관계를 '통일을 지향하는 잠정적 특수관계'로 규정했다. 분단국 내부의 민족적 관계로 정의한 것이다.

남북 간 논란이 지속됐던 '합의서상 국호 사용 문제'도 기본합의서 체결 이후 일단락됐다. 당시 남측은 북측의 '하나의 조선' 논리에 대항하기 위해 쌍방 국호 사용을 강력히 주장했다. 북한은 이를 반대했지만 막판에 다다라 양보했고, 이에 따라 남북기본합의서는 남측 대표를 대한민국 국무총리로, 북측은 조선민주주의인민공화국 정무원총리로 명기했다.

기본합의서 이후로는 국호 사용이 자연스러워졌다. △2000년 6.15남북공동선언 △2007년 10·4남북공동선언 △2018년 4·27판문점선언 및 9.19평양공동선언 등에서도 대한민국 국호가 공식적으로 사용됐다.

이번 문서에선 남북 유엔 가입 문제를 두고 벌어진 양측 간 논쟁도 엿볼 수 있다. 1990년 9월 1차 남북고위급 회담에서 북한은 유엔 가입 문제를 긴급 과제로 제시했고, 이에 1990년 하반기 세 번의 유엔 가입관련 실무대표 접촉이 진행됐다.

북한은 실무대표 접촉에서 유엔 가입을 남북이 각각 진행할 시 '나라와 나라 간 관계'를 인정하는 것이라는 주장을 펼치며 '통일 후 단일 의석 가입', '통일 전 가입한다면 하나 의석으로 가입' 등을 내세웠다. 지난 2023년 말 김정은 국무위원장의 적대적 두 국가 선언 이후 북한이 우리 정부와 선을 긋고 있는 현 상황과는 대비되는 장면이다.

이와 관련해 남측은 유엔 헌장을 들어 북한의 단일 의석 가입 주장을 반박했다. 이후 세 차례의 유엔 가입 문제 관련 실무대표 접촉이 합의 없이 종료됐고, 남한의 단독 가입을 우려한 북한은 선제적으로 유엔에 신청서를 내게 된다. 한 달 후 남측도 신청서를 제출하며 1991년 9월 남북 유엔 동시 가입이 성사됐다.

아울러 1991년 5차 고위급회담 준비 1차 실무대표 접촉과 5차 고위급 회담 등에서 북한이 핵무기를 비롯해 '화학무기 제거'를 최초로 언급한 장면도 포착됐다. 다만 북한은 1991년 체결된 한반도 비핵화 공동선언 합의 이후로도 국제기구 사찰 등을 이유로 상호 사찰을 거부했고, 북핵 사안은 현재까지 평행선을 달리고 있다.

이외에도 이번 문서에선 남측이 '확성기 중지 및 전단 살포 금지'를 북측에 선제 제안한 모습, 북한이 콜레라 발병을 이유로 국경 봉쇄를 시도한 모습 등 최근과 비교적 유사한 모습들을 살필 수 있다.

이날 공개된 남북회담 문서 원문은 △통일부 남북관계관리단 △국립통일교육원 △통일부 북한자료센터 △목포통일플러스센터 △국회도서관 △국회부산도서관 등에서 열람이 가능하다. 공개 목록, 공개 방법 및 열람 절차 등은 남북관계관리단 누리집(https://dialogue.unikorea.go.kr)을 통해서 확인할 수 있다.

한편 이번 문서 공개율은 95%에 달한다. 통일부 당국자는 "지난 번 (공개율) 94%에서 조금 늘어났다"며 "공개율을 확대하려고 노력하고 있다"고 전했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)