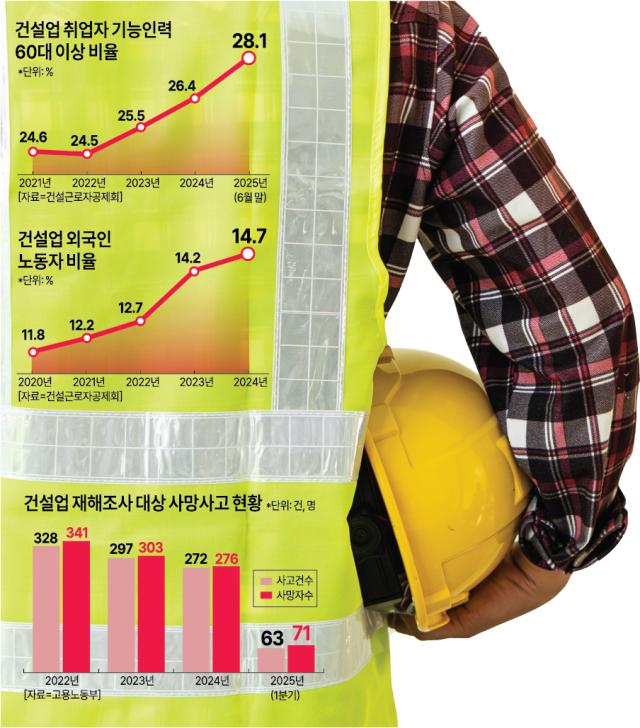

5일 고용노동부 '재해조사 대상 사망사고 발생 현황'에 따르면 올해 1분기 건설업 사고 사망자는 71명으로 지난해 같은 기간에 비해 7명 증가했다. 제조업과 기타 업종에서는 사고 사망자 수가 감소한 반면 건설업은 증가세를 보여 대조를 이뤘다.

현장에서는 건설 근로자의 고령화가 가속되면서 어려움이 많다고 토로한다. 청년층의 건설 현장 유입이 끊기며 고령 근로자들이 증가했고, 안전 사고 위험성이 높아지고 있다는 분석이다. 건설근로자공제회에 따르면 지난 6월 기준 건설업취업자의 기능인력 연령대에서 60대 이상 비중이 28.1%로 전년(26.4%) 대비 1.7%포인트 높아졌다. 기능인력의 평균 연령은 51.8세로 매년 높아지는 추세다. 현장에서 '40대면 막내급'이라는 자조 섞인 말이 나오는 이유다.

인력 공백을 메우기 위해 외국인 근로자를 찾는 건설사들이 늘고 있지만 이는 또 다른 안전 문제로 이어질 공산이 크다. 언어 소통이 원활하지 않아 안전수칙이 제대로 전달되지 않는 등 현장 관리가 어렵기 때문이다. 건설근로자공제회 조사 결과 지난해 국내 건설 현장에서 일한 외국인 근로자는 22만9541명으로 전체 건설업 근로자 가운데 14.7%를 차지했다. 2020년만 해도 11.8%였던 외국인 근로자 비중은 2021년 12.2%, 2022년 12.7%, 2023년 14.2% 등으로 매년 비중이 높아지고 있다.

일각에서는 건설업계의 구조적 문제로 항상 지적돼 온 하도급 문제가 안전 사고를 키운다는 우려도 나온다. 발주처-원청-하도급-재하도급으로 이어지는 원하청구조에서 공사기간 단축, 원가 절감 등 문제가 겹치며 안전 관리가 제대로 이뤄지지 못하고 있다는 지적이다. 하청업체에 산업안전 관련 비용과 책임을 전가하는 사례도 안전을 위태롭게 하는 요인으로 꼽힌다.

건설사들은 건설 현장 사고 방지를 위한 정부 정책에 대해서는 충분히 공감하지만 안전 관리에 소홀히 하고 있다는 인식에 대해서는 억울함을 토로했다.

한 건설사 관계자는 "안전사고가 발생하면 공사 중단은 물론 벌점, 수주 제한, 형사처벌까지 받을 수 있는데 안전비용을 아껴서 이익을 낸다는 것은 맞지 않는다"며 "근본적인 개선 없이 제재 강화만으로 사망 사고를 줄이기 어려운 것이 현실"이라고 말했다.

전문가들도 인력난과 고령화·외국인 노동자 의존 심화 등 구조적 한계가 여전한 만큼 사고 예방을 중심으로 한 정책 마련이 필요하다고 제언했다.

손태홍 한국건설산업연구원 건설기술관리연구실장은 "중처법 등 처벌 제도가 있는 상황에서 계속해서 사망사고가 발생하는 것은 처벌만으로 사고를 예방할 수 없다는 의미"라며 "근본적으로 사고를 예방할 수 있는 제도와 환경을 갖출 수 있도록 정부와 기업, 근로자 모두 각자 역할에 맞는 노력이 필요하다"고 강조했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)