인공지능(AI) 버블 우려에서 촉발한 기술주 주가 조정으로 인해 한국, 미국, 일본 등 세계 시장이 흔들리고 있다. 과거 버블은 실체 없는 비전에 대한 우려였지만 AI는 다르다. 분명 실체는 있지만 버블은 더 커졌다는 분석이 나온다. 같은 시장을 놓고 여러 기업들이 막대한 돈을 들여 '투자 치킨게임'을 벌이고 있기 때문이다.

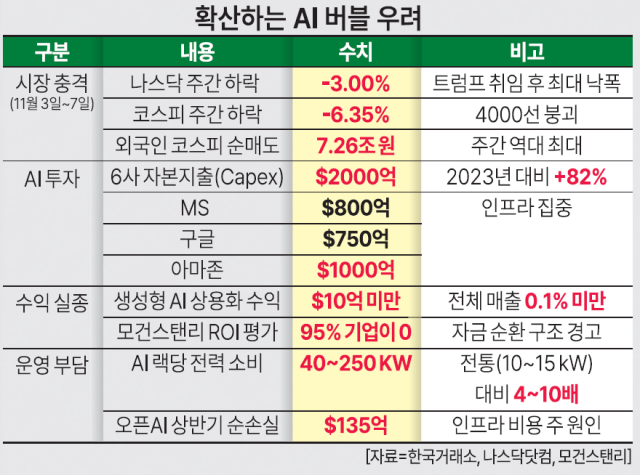

9일 나스닥 닷컴과 한국거래소에 따르면 지난 3일부터 7일까지 한 주간 미국 나스닥 지수는 3% 하락했다. 이는 트럼프 취임 이후 최대 낙폭이다. 같은 기간 코스피는 6.35% 급락하며 4000선을 내줬다.

두 시장의 공통분모는 기술주·AI 관련주였다. 그동안 천정부지로 치솟던 기업가치가 일제히 조정 국면에 들어섰다.

월가에서는 “AI 버블 우려가 현실화하고 있다”는 진단이 잇따른다. 이 기간 팔란티어(-11%), 오라클(-9%), 엔비디아(-7%) 등 AI 대표주가 큰 폭으로 하락했다. 나스닥 닷컴 자료에 따르면 7일 거래량은 20억7700만주로 평균(20억9900만주주) 아래였다. 하락 종목이 상승 종목을 1.97대 1로 압도했다.

투자자들은 AI 인프라에 수조 달러를 쏟아붓고 있지만 정작 수익은 ‘제로’에 가깝다는 점에 주목한다. 블룸버그 인텔리전스 보고서에 따르면 MS·AWS·구글·오라클·메타·애플 등 6사의 올해 자본지출(Capex) 규모는 2000억 달러(약 292조원)로 AI에 집중됐다. 이는 2023년(1100억 달러) 대비 82% 증가한 수치다. 그러나 주요 기업 실적 발표에서 생성형 AI의 상용화 수익은 10억 달러 미만(전체 매출 대비 0.1% 수준)에 그친다.

수익은 없지만 투자는 끊임없이 해야 한다. 조금이라도 뒤처지면 AI 선두 자리를 빼앗기기 때문이다. 자사 대규모언어모델(LLM)이 가장 앞섰다고 자랑하지만 결과물은 대동소이하다. 조금이라도 더 똑똑한 AI를 내 놓기 위해 더 많은 그래픽처리장치(GPU)를 도입해야 하고 네트워크, 클라우드 인프라를 늘려야 한다.

누구 하나 먼저 포기하지 않으면 결국 대규모 파산 사태가 불가피한 '투자 치킨게임'을 벌이고 있는 셈이다. MS는 올해 800억 달러, 구글은 750억 달러, 아마존은 1000억 달러 규모의 AI 인프라 투자를 발표했다. 모두 AI 데이터센터에 사용된다.

엔비디아는 글로벌 기업들의 중복 투자에 H100 GPU 한 장당 4만 달러에 팔아치우며 사상 최대 실적을 내고 있지만 정작 고객사들은 막대한 전력·냉각 비용에 허덕인다. 오픈AI의 올해 상반기 운영 비용은 78억 달러에 이르며 데이터센터 등 유지비용이 주요 원인으로 전해진다. 이에 따른 전체 순손실은 135억 달러다.

모건스탠리는 AI 투자 자본수익률(ROI) 중 95%가 제로 수준이라며 버블 위험을 경고했다. 특히 엔비디아와 같은 하드웨어 기업이 오픈AI에 투자하고, 오픈AI가 이를 다시 엔비디아 칩 구매에 사용하는 자금 순환의 문제점을 지적했다.

국내 증시도 같은 충격파를 피하지 못했다. 외국인은 3~7일 코스피에서 7조2640억원을 순매도했다. 주간 기준 역대 최대치다. AI 최대 수혜주였던 SK하이닉스(3조4000억원), 삼성전자(1조8000억원)가 집중 타깃이었다. 개인투자자는 2조6000억 원 순매수로 대응했으나 지수 하락을 막지 못했다.

영국 파이낸셜 타임스는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차 회장의 회동을 ‘AI 버블은 튀긴 닭 단계에 도달했다’고 평가했다. 버블 우려에서 투자자들이 서로 압박하며 누가 먼저 무너질까 대치하는 상황을 묘사한 것으로 분석된다.

금투업계는 "AI 투자의 수익률 곡선은 아직 꺾이지 않았다"며 현 상황을 단기 조정이라고 보고 있다. 하지만 IT 업계는 "현금 창출 없이 인프라만 키우는 구조는 지속 불가능하다"고 평가하고 있다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)