아시아태평양경제협력체(APEC) 기간, 경주에서 ‘코리아 판타지’가 울려 퍼진다. 한반도의 자연과 역사, 문화, 정체성을 현대적으로 재해석한 회화와 조각 작품들이 동서양의 화합, 옛것과 새로움의 공존이란 메시지를 전 세계에 전한다.

한반도의 울림과 그리운 금강산

박대성 화백의 작품 ‘코리아 판타지’는 웅장한 산, 시원하게 쏟아지는 폭포, 쉼 없이 흐르는 물줄기 속에 스며든 선조들의 숨결과 유물의 속삭임이 어우러지는 한반도의 울림이다.박대성 화백은 최근 경주 솔거미술관에서 열린 특별전 ‘신라한향’ 기자간담회에서 ‘코리아 판타지’는 우리의 특징이라고 말했다. “오늘날 우리가 세계질서에서 상당한 위치에 있죠. 우리가 잘난 것도 있으나, 선조들이 좋은 장소에 우리를 뒀어요. 금수강산에 우리의 특징을 그려보자 했죠.”

‘코리아 판타지’에는 백두산에서 제주도까지 이어지는 금수강산을 배경으로 한반도의 역사, 문화, 정체성을 상징하는 이미지들이 가로 12m, 높이 5m에 달하는 거대한 화폭에 펼쳐진다. 박대성 화백이 2013년에 완성한 이 작품은 구상부터 마무리까지 4~5년이 걸렸다.

그림의 왼편에는 한라산 백록담이, 오른편에는 백두산 천지가 해와 달, 북두칠성의 빛을 받으며 신비롭고 영험한 물을 뿜어낸다. 무지개를 품은 제주 천제연 폭포는 시원하게 떨어지고, 금강산을 굽이도는 대동강 물줄기는 힘차게 흘러간다. 고구려 고분 벽화와 반구대 암각화의 동물들은 살아 움직이듯 헤엄치고 달린다. 거대한 한반도의 자연 속에서 고조선부터 이어져온 수천년의 역사가 기운생동한다.

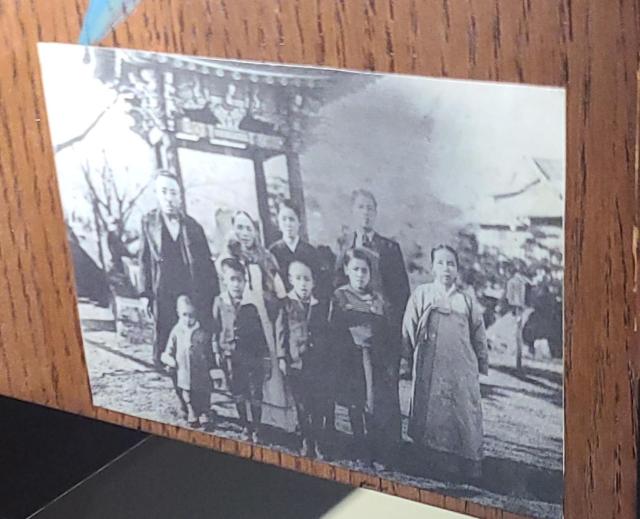

우양미술관의 특별전 ‘백남준 : 휴머니티 인 더 서키츠(Humanity in the Circuits)’에서는 백남준의 금강산을 향한 그리움을 느낄 수 있다. 1935년, 가족과 금강산을 여행했던 그는 그 기억을 되새기며 금강산을 다시 찾고 싶은 마음을 담은 드로잉과 조각 작품을 다수 제작했다. 그중 1990년대에 만든 ‘금강산 여행기념’에는 금강산 여행 당시 찍은 백남준의 가족 사진이 부착돼 있다. 사진 왼쪽에는 그의 아버지 백낙승, 그 앞에는 어린 백남준의 모습이 담겨 있다.

전 세계적으로 냉전이 해소된 1990년대 중반, 한반도의 남북 대결 구도는 여전했다. 백남준은 “과거엔 금강산에 갔는데, 지금은 못 가는구나”라고 한탄하며 이 작품을 만들었다. 백남준에게 금강산은 자연풍경이 아닌, 개인적 유년의 기억이자, 역사적 단절과 이념의 분열을 넘어서는 상징적 공간이었다. 그는 ‘금강산 여행 기념’에 이념대립을 상징하는 군복과 여행의 추억을 회상하는 여행 가방을 나란히 놓는 등 기억과 시간, 민족의 역사를 호출했다.

이번 전시에서는 1929년식 포드모델 A자동차 위에 전통 목가마를 결합해 동서양의 결합을 보여주는 '전자초고속도로', 경주에서 발굴된 고대 기마 인물형 토기를 모티프로 삼아 옛것과 새로움의 조화를 상징적으로 제시한 '고대기마인상' 등 백남준의 작품 다수를 볼 수 있다.

신라의 달과 부처의 미소에 담긴 천년의 염원

솔거미술관의 ‘신라한향’에서는 신라의 아름다움을 현대적으로 풀어낸 작품들도 볼 수 있다. 박선민 작가의 '시간의 연결성'은 신라 실크로드를 통해 들어온 로만 글라스를 모티프로 삼아 버려진 유리병을 사리병, 사리장엄구로 재탄생해 탑을 장식한 작품이다. 유리를 신성하게 여겼던 신라인들의 마음을 250여점에 달하는 유리그릇에 담았다.

박선민은 “신라의 천마총 등 고분에서는 유리 용기와 구슬이 다량으로 발견되는 등 신라인들은 유리라는 물성을 신성하게 여겼다”며 “240여점의 유리그릇은 하나하나 불어서 만드는 핸드 블로잉 기법으로 제작했다”고 설명했다. 유물들이 오랜 시간 땅속에서 풍화작용을 겪고 나온 느낌이 나도록 작품 표면에 의도적으로 무광처리를 했다. 또한 신라 고분에서 초록색과 파란색 위주로 유리 기물이 나온 점에 착안해, 두 색깔로 작품을 만들었다.

송천 스님의 ‘관음과 마리아-진리는 우리 곁을 떠난 적이 없다’는 4m에 이르는 대형그림이다. 왼쪽에는 파란 옷을 입은 성모 마리아가, 오른쪽에는 붉은 옷을 입은 관세음보살이 서로 마주 본다. 송천 스님은 이 작품을 통해 종교를 초월한 보편적 진리와 상생과 공존의 메시지를 전달하고자 했다. 그는 “세상이 평화롭고 아름다워질 수 있다는 점을 두 성화로 표현했다”고 말했다.

김민은 석굴암 본존불과 석가탑, 다보탑을 전통회화로 재해석한 작품을 선보였다. 탑 위에 뜬 달은 보는 각도에 따라 보름달이었다가 초승달이 된다. 그는 "‘공든 탑이 무너지랴’라는 말이 있다”며 “공이란 그냥 예쁘게 만드는 게 아닌, 불탑이나 불상에 염원을 담아서 만드는 것”이라고 말했다. 이어 “염원은 단순하게는 우리 식구들이 잘 먹고 잘살면 좋겠다. 크게는 나라가 안녕하면 좋겠다”라며 “천년 전 도공들의 마음을 그대로 담았다”고 덧붙였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)