[최요한 시사평론가]

언제부터인지는 모르겠으나, 사람들이 “~ 인 것 같습니다”라는 정체불명의 이야기를 한다. 어이가 없는 일이다. 자신의 분명한 생각을 나타내는 것임에도 불구하고 “기분이 좋은 것 같습니다”라든지 “모르는 것 같습니다”와 같은 책임 회피형 대답으로 우리의 말맛을 흐리게 만든다. 기분이 좋으면 좋은 것이고, 모르는 것은 모르는 것이지, “~인 것 같습니다”는 우리 말에 없다. 하도 많은 이들이 이런 식으로 이야기하는데, 심지어 방송국의 아나운서마저 이러니 정말 할 말이 없다. 책임지지 않으려는 태도가 몸에 뱄다는 거다.

또 언제부터인지 모르겠으나, 사람들이 “다르다”와 “틀리다”를 제대로 사용하지 않는다. 다르다는 것은 “비교의 대상이 되지 않는다”라는 의미고, 틀리다는 것은 “기준에서 벗어났다”라는 것을 의미한다. “다르다”라는 것은 영어로 표현하자면 different이고, “틀리다”는 wrong이다. 기독교와 불교는 다른 것이지 어느 한쪽이 틀린 것이라고 이야기할 수 없다. 자꾸 ‘다르다’와 ‘틀리다’를 섞어서 쓰거나 잘못 쓰는 것은 의도가 있는 것은 아닌가 하는 의심까지 든다.

한국과 한국어의 놀라운 위상

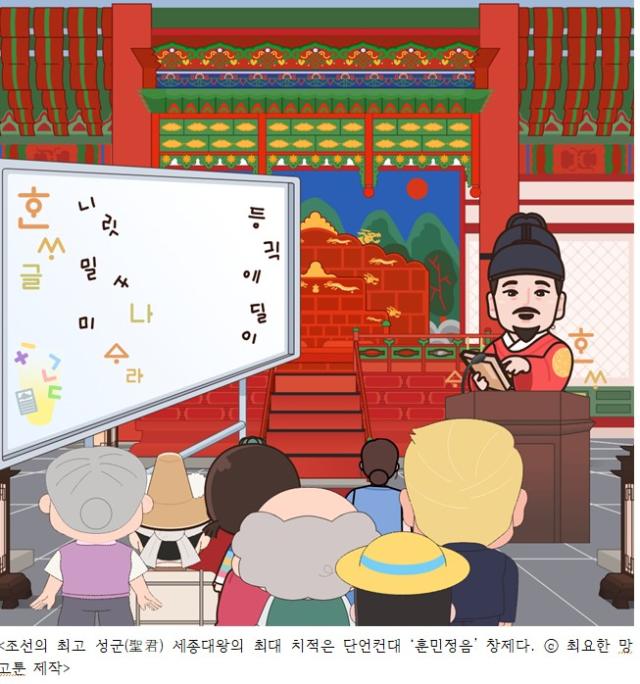

매년 한글날이면 전 세계의 언어학자들이 한글날을 축하한다며 메시지를 보내면서 세종대왕을 찬양한다. 전 세계에서 다중의 인구가 사용하는 글자 중에 누가, 언제, 왜, 어떻게 만들었는지 그 창제자와 창제의 원리, 운용의 구성과 방법을 명시한 글자는 전 세계에서 우리 한글이 유일하다. 게다가 정확성과 속도를 중시하는 정보사회에서 우리 한글은 가장 적합한 문자로 구성되었다는 찬사를 받고 있다. 시간이 가면 갈수록 우리 한글과 한국어는 우리 한국의 위상은 함께 올라가고 있다.

그럴 수밖에 없는 것이, 한글은 기본자에 획을 추가하거나(가획의 원리), 기본자들을 조합하여(합용의 원리) 모든 자음과 모음을 만들어 낸다. 기본 글자에서 다른 글자를 파생시키고, 이 자음과 모음을 합해 글자를 이루고, 글자에서 낱말을 만들어 내는 한글의 구성 원리는 컴퓨터의 계산 원리와 비슷하다. 그래서 나오는 우스갯소리가 있는데, 세종께서 한글을 창제하실 때 컴퓨터를 염두에 두고 창제했다는 것이다. 필자는 평소에도 그리 생각하지만, 세종 이도(李祹)는 정말 미스테리 한 능력의 소유자가 아닐 수 없다.

외국인들이 오히려 더 좋아하는 한글

작년에 했던 조사인데, 모 신문사에서 전 세계 100개국의 외국인 1033명이 사랑한 한국어 단어를 살펴보았더니, 가장 많이 꼽힌 단어는 ‘사랑해요’(33개)와 ‘괜찮아요’(17개), ‘나비’(16개)였다고 한다. 또 ‘어떻게’(13개), ‘진짜’(12개)처럼 한국인이 자주 쓰는 부사도 인기가 있었다고 하고, ‘좋아해요’(11개), ‘아름답다’(10개), ‘답답하다’(10개)도 많이 꼽힌 단어였다고 한다.

외국인들이 한글을 더 새로운 관점으로 보는 경우도 있는데, 예를 들어 ‘비누’라는 단어에 대해 한 외국인은 발음이 ‘be new(새로워지다)’처럼 들린다고 한다. 비누로 씻으면 새로워지는 기분이 든다는 것이다. 또 ‘후추’라는 말은 외국인에게 기억하기 좋은 소리로 들리는데, 외국인들은 이 단어가 재채기처럼 들린다는 것이다. 재미있는 발상이다.

글자 모양이 귀여워서 좋다는 외국인들의 답변도 있었다. 예를 들어 ‘부부’라는 단어는 “단어의 모양이 두 사람처럼 보여서 너무 좋다. 말할 때도 귀여운 한 쌍처럼 들린다”라거나 ‘옷’이라는 글자는 “사람처럼 생겼다. 이 글자가 무슨 옷을 입을지 궁금하다”라고 답변했다.

외국인들이 한글을 좋아하는 공통점은 매우 귀엽다는 것이다. 글자가 네모, 세모, 동그라미가 서로 조합이 되어서 발음되는 것도 신기하고, 그 자체가 너무너무 귀여워서 어쩔 줄 모르겠다는 것이다. 늘 일상적인 생활이다 보니 우리네는 이해하기 어렵지만, 외국인들은 그렇게 느낀다는 것이다.

한글이라는 문자만 그런 것이 아니다. 사람마다 다 다르지만 우리 한국인들의 한국어 발음에 대해서 외국인들은 ‘부드러운 느낌’이라고 한다. 마치 바다 위에서 ‘서핑’을 하는 사람이 파도를 타고 미끄럽게 나아가는 것으로 들린다는 것이다. 처음에는 화가 난 사람들이 이야기처럼 느껴지다가, 나중에는 한국 사람들의 말이 빨라서 그렇게 들리는 것으로 이해한다는 것이다. 러시아어나 영어, 독일어와 비교한다면 굉장히 다이나믹하다고 느낀다는 것이다. 문자는 매우 독자적인데, 언어는 굉장히 감정적으로 느껴진다는 것이 외국인들이 한글과 한국어에 대한 느낌이다. 어떤 해석이든 우호적이다.

더 중요한 것 – 우리의 얼

1942년 10월 1일 조선어학회 사건이 발생했다. 조선 강점 초기부터 일제는 일본어를 조선인에게 보급해 일본인으로 만들고자 했다. 그리고 1938년에는 조선어 교과목을 학교에서 아예 폐지했다. 일본어 상용 정책을 통해 조선 민족 자체를 말살하려고 한 것이다. 여기에 정면으로 항거한 민족주의 학술단체가 바로 ‘조선어학회’다. 이 사건으로 일제는 33명을 검거해 탄압했고, 이 가운데 이윤재 선생과 한징 선생은 함흥 형무소에서 순국하셨다. 조선어학회 사건은 언어 독립운동을 전개하던 ‘조선어학회’를 일제가 탄압한 사건이었지만, 이제는 완전히 상황이 바뀌었다. 일본 학생들이 영어단어장을 들고 다니며 외우다, 이제는 한글 단어장을 들고 다닌다고 한다. 역사적 아이러니라고 할 수 있다.

이런 이야기가 있다. “우리 몸은 조상이 빚고, 얼은 우리 말이 엮는다.”

우리의 현재는, 한강 작가의 말대로 ‘과거가 현재를 돕고, 죽은 자가 산자를 구하는’ 실제 증거라고 할 수 있다. 그리고 그 표상이 바로 한글이다. 우리의 한글은 단순한 문자를 넘어, 우리의 정체성을 상징한다고 할 수 있다. 그러니 이제 “~ 인 것 같습니다” 따위의 이야기나, ‘다르다’와 ‘틀리다’를 혼용해서 쓰지 않기를 바란다. 당신의 ‘정체성’ 문제다.

필자 주요이력

- 前 정치컨설턴트

- 前 KBS 뉴스애널리스트

- 現 경제민주화 네트워크 자문위원

- 現 최요한콘텐츠제작소 소장

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)