의사가 되길 포기하고 바이오제약 스타트업을 창업한 후난사범대 의대생 장번제, 중국 중앙국유기업 직원 출신의 영국 유학파 '하이구이(海龜·해외 유학파)'로 고향으로 돌아와 창업의 길에 뛰어든 성타오, 국가급 반도체 연구소 연구원이란 ‘철밥통’ 직장을 버리고 인공지능(AI) 스타트업을 차린 국방과기대 박사생 구산즈.

기자가 최근 중국 후난성 창사에서 만난 중국 청년 창업 인재들의 이력이다. 창업 아이디어를 설명하고, 앞으로의 포부를 밝히며 “항저우에 'AI 6룡(龍)'이 있다면, 창사에도 'AI 6룡'이 있다”고 자신감에 가득 차서 말하는 그들의 눈빛에서 야망이 느껴졌다. 얼마 전에도 이런 비슷한 눈빛을 본 적이 있다. 저장성 항저우 창업 혁신 기지에서다.

체계화된 정부의 창업 장려책, 두둑한 창업 보조금과 투자금이 청년들의 창업 의지를 북돋았다. 특히 창사는 베이징·항저우·선전 등지보다도 저렴한 집값, 임대료, 생활비 등으로 최근 빠른 속도로 중국 창업 도시로 떠오르고 있는 2선 도시다. 항저우와 함께 유일하게 17년째 중국에서 가장 행복한 도시 ‘톱3’에 이름을 올리고 있는 곳이기도 하다.

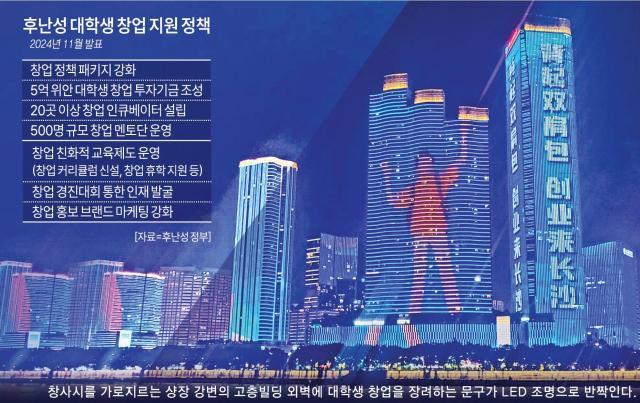

어둠이 내리면 창사 시내를 가로지르는 샹장 강변에 빽빽하게 밀집한 빌딩 조명에는 “배낭을 메고 창사에 창업하러 오세요(背起雙肩包,創業來長沙)”라는 문구가 반짝인다. 창사시 도로를 오가는 푸른색 택시 위 광고판에서도 “후난에 와서 창업하세요(來湖南,創業吧)!" 라는 글귀를 쉽게 찾아볼 수 있다. 모두 창사시가 대학생 창업 지원을 위해 내놓은 캐치프레이즈다.

창사는 자금 지원부터 인큐베이터 설립, 1대1 멘토 매칭, 창업대회 개최까지 체계적인 창업 지원 정책을 마련했다. 창업 아이디어는 넘쳐나는데 아직 경험이 부족한 대학생에게 맞춤형 지원을 하는 게 특징이다.

하지만 무엇보다도 실패를 용인하는 창업 문화가 이들 대학생들이 용감하게 창업에 뛰어들 수 있는 동력이 됐다. 창사시가 조성한 창업 투자펀드는 엄격한 선별을 거쳐 대학생 창업팀에 지분 투자를 하고, 수익과 함께 위험도 공유한다. 펀드는 투자금을 단계적으로 상각하기 때문에, 창업 프로젝트가 실패하더라도 학생들에게 투자금 상환 의무는 없다.

최근 중국 AI 스타트업 딥시크 열풍 속 창업 혁신 도시로 떠오른 항저우도 마찬가지다. 창업에 실패한 청년들은 18개월 동안 실업급여를 받을 수 있고, 연구원들은 연구소 소속 신분을 유지하면서도 창업을 할 수 있다. 지난해 항저우에서 기술혁신 스타트업 등록이 말소된 후 재창업한 비율이 41%에 달했다는 통계도 있다.

“젊을 때 더 많은 시도를 해볼 수 있다고 생각한다. 실패해도 상관없다. 다시 새로운 방향을 찾으면 된다”고 말했던 의대생 4학년인 장번제 창업자의 말이 떠오른다.

최근 이재명 정부도 AI를 국가 성장 전략의 최우선 과제로 삼아 예산과 인력을 집중 투입하기로 했다. 석학과 신진급 해외 인재 2000명 유치 프로젝트 추진, 유니콘(기업가치 10억 달러 이상 비상장 스타트업) 기업 50개 육성 등을 목표로 내걸었다. 하지만 어디에도 실패를 용인한다는 내용은 찾아볼 수 없어 다소 아쉽다.

끝으로 한 마디 덧붙이자면 1년 전에도 기자는 창사에 여행을 온 적이 있다. 당시 창사 야간경제와 노점상 문화에서 깊은 인상을 받은 기자는 기사에서 “중국의 모든 도시가 베이징처럼 영향력 있거나 인재 풀이 있는 것은 아니다”라며 “베이징·상하이·선전 등과 같은 대도시는 하이테크 기술 혁명을 선도할 수 있지만, 창사 같은 도시들은 저마다 특색을 살려 경제 성장을 이끌어야 할 것”이라고 언급한 적이 있다.

하지만 1년 후 다시 찾은 창사에서 기자는 뜨거운 청년 인재의 창업과 혁신 기술 개발 열기를 느낄 수 있었다. 그래서 생각을 바꿨다. 베이징·상하이·선전·항저우 못지않게 창사도 중국 대륙 중부의 새로운 창업 기술 혁신 허브가 될 것으로 기대해 보기로 말이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)