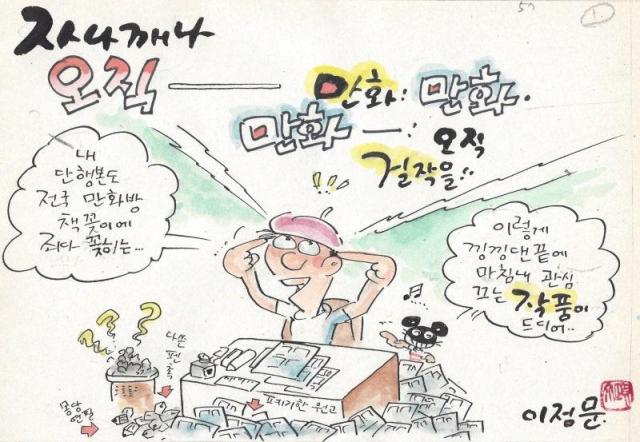

불량만화라 불리던 시절

“제가 데뷔했던 1959년 당시에는 만화를 불량식품과 함께 ‘불량만화’라고 불렀습니다. 만화 자체를 사회의 선도를 해치는 것으로 여겼죠. 제대로 된 예술로 취급받기는커녕 아예 외면당했습니다.”

냉대와 무시 속에서도 그는 그만두지 않았다. 이유는 단순했다. “돈보다도 그려야겠다는 마음이 더 컸습니다. 저는 만화의 프로가 되고 싶었습니다.”

그의 대답은 담담하지만, 그 안에는 10대 시절 가장의 무게를 짊어진 소년의 고단함과, 그럼에도 그림을 놓지 않으려 했던 집념이 묻어난다.

이정문이 만화의 길에 들어선 계기는 어린 시절의 기억에서 비롯됐다.

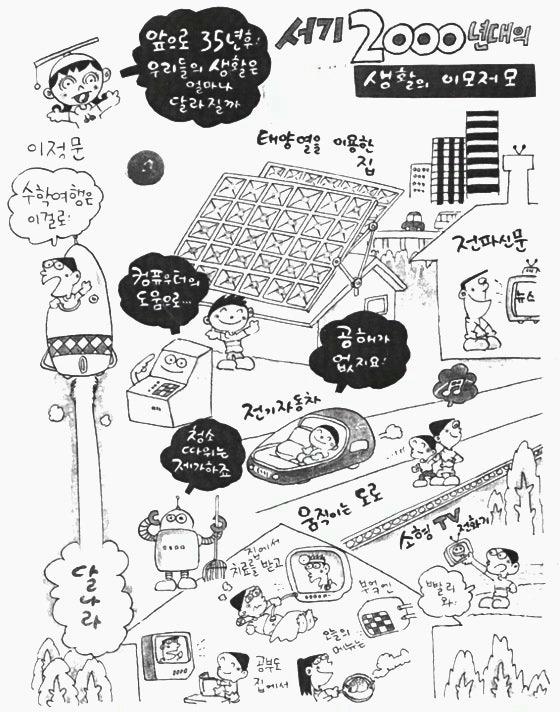

“초등학교 시절, 서울 하늘에 매일 은하수가 보였어요. 은하수를 보면서 ‘저길 돌아다니고 싶다’는 허무맹랑한 상상을 하곤 했습니다. 그게 제 상상의 원천이 되었죠. 나중에 철인 캉타우 같은 SF 만화를 그린 것도 결국 그 시절 은하수에서 출발한 겁니다.”

그에게 만화는 상상을 현실화하는 도구였다. 인터넷도, 정보의 바다도 없던 시절 그는 오직 매일의 상상을 손끝으로 옮기며 자신만의 세계를 만들어갔다.

“당시에는 안티가 없어서 좋았습니다. 요즘처럼 인터넷과 스마트폰이 있었다면 ‘허무맹랑하다’며 욕을 많이 먹었을 겁니다(웃음).”

매일 그리며 만들어낸 자기만의 그림체

“고유의 그림체요? 그건 계속 그리면 저절로 생깁니다. 그리지 않으면 발전이 없습니다. 지금도 매일 그리고 있어요.”

이정문에게 그림은 멈출 수 없는 습관이자 의무였다. 그래서 그는 슬럼프조차 느낄 틈이 없었다. “슬럼프가 있었을지도 모르죠. 하지만 매일 그렸으니까 못 느꼈습니다. 스트레스가 쌓이면 술 한잔으로 풀었죠. 진짜 하기 싫으면 창작은 못합니다.”

그의 만화 인생을 버티게 한 힘은 결국 “완성의 기쁨”이었다. “오늘은 A라는 만화를, 내일은 B라는 만화를 이어 그리다 보면 완성된 그림을 보게 되죠. 그 순간의 기쁨이 있어서 지금까지 올 수 있었습니다.”

“심술은 시대를 비추는 거울”

이정문을 대표하는 캐릭터는 단연 ‘심술’이다. 놀부로 대표되는 한국적 ‘심술’의 전통을 현대적으로 끌어와, 얄밉고 못된 사람들을 교묘하게 응징하는 캐릭터다.

“심술이 잊히지 않는 이유는 독자들에게 대리만족을 안겨주기 때문입니다. 세상에 진상이 많은 한 심술 캐릭터는 계속 필요할 겁니다.”

특히 1980년대 스포츠서울 창간과 함께 시작된 심술통은 대중적 사랑을 받았다. 하지만 이름을 정하는 과정에서 해프닝도 있었다.

“원래는 ‘심술턱’이라 지으려 했습니다. 캐릭터 턱이 크니까요. 그런데 편집국장이 ‘영부인이 턱 때문에 스트레스를 받는다’며 난색을 표하더군요. 큰일 날 일 있냐고 하면서요. 그래서 결국 ‘통’으로 바꿨습니다(웃음).”

‘심술’은 단순한 캐릭터 이상의 의미를 지녔다. 구두닦이, 신문팔이로 생계를 이어가던 어린 시절, 천대와 멸시 속에서 생겨난 응징의 욕망이 만화로 형상화된 것이다. “구두를 닦으러 가면 하찮게 대하는 사람이 많았습니다. 너무하다 싶어 응징하고 싶었죠. 그런 경험이 심술 캐릭터를 낳았습니다.”

정치와 무관했지만, 사회와는 늘 맞닿아 있었다

풍자와 응징을 다뤘던 만큼 검열의 우려도 있었다. 하지만 그는 정치적 성향이 드러나는 만화를 그리지는 않았다. “내 만화는 정치 만화가 아니었어요. 다만 특정 단체나 직업군을 소재로 하면 항의가 오기도 했습니다. 그래도 편집국이 잘 대응해줬죠. 덕분에 하고 싶은 대로 그렸습니다.”

1980년대 이후 2010년대까지 심술통은 꾸준히 연재됐다. 지금도 그는 “원고료를 벌어주는 효자”라며 웃는다. “자식보다 캐릭터가 효자라는 생각이 듭니다(하하).”

만화 인생 61년, 직업 만족도 110점

이정문은 망설임 없이 “직업 만족도를 100점 만점에 110점”이라고 답한다. 만화책을 불태운다고 위협하던 시절에서, 오늘날 한국 웹툰이 세계적으로 주목받는 시대까지를 지켜본 그의 감회는 남다르다.

“예전에는 만화책을 불량식품처럼 취급했는데, 지금은 콘텐츠 산업의 중심에 섰습니다. 그 현실이 꿈만 같아요. 우리나라 만화가들이 세계적인 실력을 갖췄다고 생각합니다. 다만 독자들이 웹툰을 볼 때 속도를 조금 늦추고 곱씹으며 봤으면 합니다.”

웹툰 작가로 도전할 생각은 없느냐는 질문에는 손사래를 쳤다. “저는 종이 만화로 끝내고 싶습니다. 다른 매체로 발전할 줄은 상상도 못했어요. 재주도 없습니다(하하).”

미래를 그리는 노년의 만화가

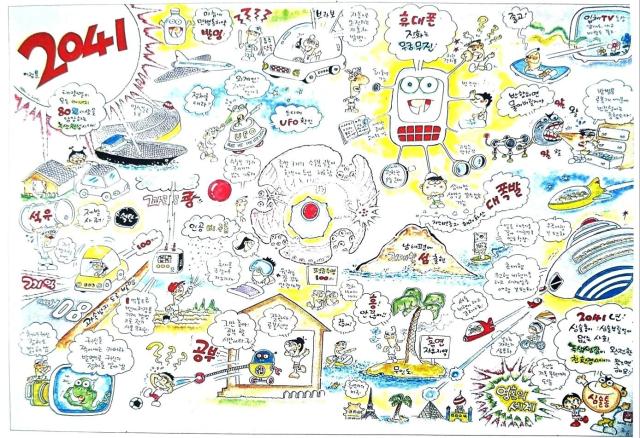

여전히 그는 상상을 멈추지 않는다.

“2041년, 제가 태어난 지 100년이 되는 해에는 만병통치약이 나올 거라고 생각합니다. 외계인도 지구에 올 수 있겠죠. 2050년쯤에는 침대가 떠다니고, 하늘 위에 주차장이 생길 겁니다.”

미래 사회에 대한 전망 역시 낙관적이다. “20~30년 전만 해도 ‘혼자 사는 세상’은 상상조차 못했어요. 지금은 보편화됐죠. 2030년이면 로봇이 일상생활을 돕는 시대가 될 겁니다.”

“착하게 살아라, 인생은 즐겁게”

긴 만화 인생을 돌아본 그는 무엇보다 사람들에게 이렇게 전하고 싶다고 했다.

“착하게 사세요. 남한테 해코지하면 반드시 자기에게 돌아옵니다. 남에게 피해 주지 않고 평범하게 살아가는 게 제일 좋습니다.”

그리고 미래를 꿈꾸는 젊은 세대에게는 이렇게 당부한다.

“미래는 분명히 밝습니다. 사회가 혼란할 때도 결국 어떻게든 되더군요. 밝게 살고, 재밌고 신나게 사는 게 인생입니다.”

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)