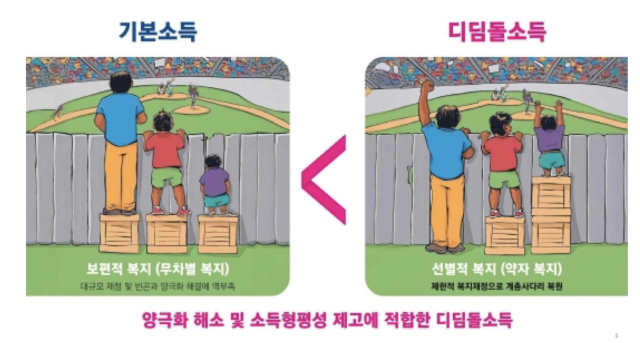

이재명 정부가 최근 전 국민에게 민생지원금 15만원을 지급하면서 '기본소득 논쟁'이 재점화됐다. 소득과 무관하게 모두에게 동일한 금액을 나눠주는 방식은 행정적으로 단순하지만, 재정 부담과 효율성 논란이 뒤따른다. 서울시가 추진 중인 오세훈 서울시장의 디딤돌소득은 이러한 한계를 보완하는 대안으로 주목받고 있다.

'이재명의 기본소득'은 겉보기에 평등해 보이나, 저소득층에게는 여전히 부족하고 고소득층에게는 불필요하다. 국민 모두에게 연 100만원을 지급할 경우 약 51조원이 필요하다. 최근 민생지원금 15만원도 단기 소비 촉진 효과는 있으나, 특정 업종 쏠림과 물가 자극으로 소상공인 부담을 키운다는 지적이 많다. '무차별 복지'가 가져올 부작용을 보여주는 사례다.

반면 '오세훈의 디딤돌소득'은 어려운 가정을 뽑아 소득 수준에 맞춰 월 40만원에서 최대 100만원까지 지원한다. 필요한 돈도 기본소득보다 훨씬 적어 13조~36조원 정도면 된다. 실제로 서울시가 3년 동안 이를 시범 운영해 보니 받은 가구 10곳 중 3곳은 소득이 늘었고, 약 9%는 더 이상 지원이 필요없을 정도로 자립에 성공했다. 같은 기간 기존 복지제도의 자립 성공률이 0.22%에 불과했던 것과 큰 차이를 보이는 대목이다.

국제 학계의 평가도 긍정적이다. 노벨경제학상 수상자인 에스테르 뒤플로 MIT 교수는 "통계 인프라가 갖춰진 한국에서는 선별적 지원이 더 낫다"고 평가했고, 스탠퍼드대 데이비드 그러스키 교수는 "과학적·체계적 제도로 국제적 모범이 될 수 있다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)