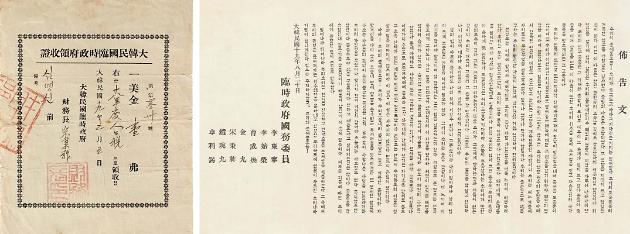

[임시정부가 발행한 후원금 영수증(왼쪽)과 중일전쟁 발발 직후 임시정부가 교포들에게 보낸 포고문(1937.8.20). 사진=임시정부 기념사업회 제공]

상해 탈출 이후, 장제스는 교통편도 제공하고 안내인도 붙여주는 등 임시정부에게 호의를 베풀었다. 포산 (佛山·불산)에서도 객차 한 량을 배정받았다. 위수사령부가 발행한 허가증을 수령하러 광저우로 간 일파를 기다렸다. 역사(驛舍) 일대는 인산인해였다. 야차 같은 일본군이 몰려온다. 난징대학살을 모르는 사람은 없었다.

어둠이 깔리면서, 일본군 기관총 소리가 점점 더 커졌다. 여기서 잡히면 끝이다. 초조함에 숨이 멎을 것만 같았다. 일파가 돌아온 건 한밤중이었다. 기차에 올라타려고 필사적으로 달라붙는 피난민들을 군인들이 사정없이 밀어냈다. 울부짖는 아낙네들이 절망한 얼굴을 바라보는 수당의 가슴은 찢어지는 듯했다.

백 명이 넘는 임정 식구들이 짐까지 꾸려서 객차 한 량에 탄 지라 꼼짝할 수가 없었다. 이 와중에 가재도구를 다 챙겨 나온 얌체도 있었으니…. 새벽 2시에 출발한 기차가 100km 떨어진 산수이(三水·삼수)에 도착한 게 아침녘. 설상가상, 산수이역 바로 앞에서 일본군 전투기가 기차를 향해 기총소사를 퍼부었다. 일파와 성엄의 인솔로 길가 사탕수수밭에 몸을 숨겼다. 다행히 사상자는 없었다. 창사를 떠나면서부터 하루 한시도 마음 놓을 날이 없었다. 일본군은 파죽지세로 대륙을 휩쓸면서 임정의 뒤를 바짝 뒤쫓았다. 임정은 비무장 상태. 아이들도 있다. 일본군의 군화발이 닿지 않는 곳으로 피하고 또 피하는 수밖에 없다. 중일전쟁이 터지기만을 기다렸던 임시정부의 기대는 이제 무참히 깨져버린 듯싶었다.

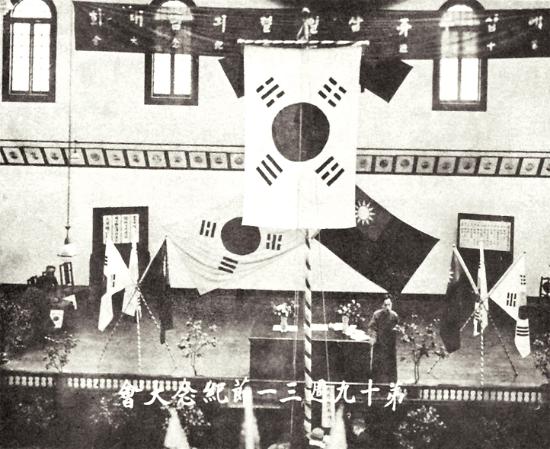

[1938년 창사에서 거행한 3·1만세운동 19주년 기념식.사진=임시정부 기념사업회 제공]

# 목선(木船) 한 척에 임정의 운명을 걸고

전시수도 충칭(重慶·중경)으로 가는 길은 험했다. 빠른 길은 죄다 일본군이 차지하고 있으니, 서쪽으로 돌아서 다시 북쪽으로 올라가야 했다. 광둥성(廣東省·광동성)에서 광시성(廣西省·광서성), 구이저우성(貴州省·귀주성)을 거쳐, 충칭이 있는 쓰촨성(四川省, 사천성)으로 가는 길. 5천km가 넘는 이 길을 과연 무사히 갈 수 있을까.

첫 번째 목적지는 광시성 류저우(柳州·유주). 산수이에서 류저우로 가려면, 배를 타야 한다고 했다. 도로가 있기는 하지만, 포장이 되어 있지 않아 자동차로 가면 시간이 더 걸린다는 것이었다. 큰 목선(木船)을 한 척 세냈다. 말이 배지, 변소에 부엌까지 딸려 있었다. 말하자면, 집채보다 더 큰 이 목선이 임시정부의 사무실이요 집인 셈이었다.

인원이 더 늘어났다. 더 큰 배를 빌렸다. 오주부터 물살이 거세어져서 강을 거슬러 오르기가 힘들었다. 윤선(輪船, 기선)이 앞장을 서고, 줄을 연결해 목선을 끌었다. 상류 쪽으로 다가갈수록 물살은 거세어졌다. 뱃전은 끊임없이 요동쳤다. 윤선에 연결한 줄이라도 끊어지면, 힘없는 목선은 삽시간에 아래쪽으로 떠내려가고 말 것이다.

[임시정부와 정정화 일가의 이동경로. 그래픽=임이슬 기자]

# 사람이 끄는 배

구이저우성에서 흘러오는 금강, 윈난성(雲南省·운남성)에서 흘러오는 우강(右江)과 베트남에서 흘러오는 좌강(左江)이 합친 위강(郁江·욱강)이 합수(合水)하는 구이핑(桂平·계평)까지 올라왔다. 구이핑은 청나라 말기 태평천국(太平天國)의 난(亂) 때 지도자인 홍쉬취안(洪秀全)이 거사한 곳이다. 과거에 네 번이나 낙방하고 왕조를 뒤엎을 결심을 했다는 그는, 어쩐지 우리의 홍경래와 닮은 구석이 있다.

그런데, 구이핑에서 그동안 의지했던 윤선이 그만 도망을 가버렸다. 선금까지 주었는데, 그 모양이었다. 야박한 인심 탓해봤자, 그야말로 배 떠난 뒤라 소용이 없었다. 임정은 여기서 또 여러 날 발이 묶였다. 다른 윤선을 간신히 구해 금강으로 뱃길을 잡은 다음, 스룽(石龍·석룡)이란 곳에서 금강의 지류인 룽장(龍江·용강)을 따라 북쪽으로 계속 올라갔다.

내륙 깊숙이 들어오자, 산세가 제법 험해졌다. 물살은 비교가 안 되었다. 곳곳에 도사린 여울과 소용돌이치는 급류가 배를 덮쳤다. 앞선 윤선도 뒤뚱거리며 겨우 나아갔다. 이제 더 이상 윤선이 끌 수 없는 지경이 되었다. 어떻게 하려는지 지켜보고 있었더니, 갑판을 지키던 수부(水夫) 십여 명이 배에서 내려 밧줄을 어깨에 걸고 배를 끈다.

20세기에 사람이 끄는 배라니? 하루에 이십리 가는 게 고작이었다. 물살이 더 심해지자 이 방법도 통하지 않았다. 수부들은 물살을 헤치고 앞쪽의 바위에 밧줄을 동여매고는, 선수(船首)에 장치된 도르래를 돌려 배를 당겼다. 힘을 모으기 위해 노래를 부르며 장단을 맞추는 수부들. 이 모습을 구성지다고 해야 하나, 태평하다고 해야 하나.

# 흐르는 강물 위에서 40일

배가 집이다. 씻지는 못해도 배는 채워야 한다. 밥은 한꺼번에 큰솥에 지어 나누고, 반찬만 제각기 무리를 지어 해먹었다. 수당은 석오, 성재, 우천, 동암(東岩) 차리석(車利錫), 신암(新巖) 송병조(宋秉祚) 등 홀아비 신세인 국무위원 전원의 식사를 챙겼다. 어디든 배가 서면, 뭍에 올라 장을 봐야 했다.

광저우에서 출발한 뒤부터 임정의 전체 살림은 동암이 맡았다. 동암은 청렴함으로 존경을 받았다. 해진 짱산(長衫) 두 벌이 옷의 전부였다. 임정 살림이라는 게 애초부터 계획적인 수입과 지출로 운영되지 못했으므로, 유랑 생활이 이어지면서 임시정부는 더 궁색해졌다. 동암의 안색은 더 어두워졌다.

그나마 그가 낯이 펴지는 순간이 수당이 장을 볼 때였다. 사람이 끄는 배에 냉장고가 있을 리 만무하다. 배가 닿는 곳마다 장이 서는 것도 아니다. 수당은 소금에 절여놔야 할 것과 바로 먹을 것을 구분해서, 식량이 떨어져 낭패를 보지 않을 만큼 머릿속으로 셈하고는 순식간에 장을 봤다. “천재야! 천재!” 동암이 요즘 시대에 살았다면, 수당을 컴퓨터라고 불렀을 게다. 드디어 류저우에 도착했다. 산수이에서 배에 오른 지 한 달 하고도 열흘이 지나서였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)