현대로템이 제작해 공급한 지하철 9호선 전동차[사진=현대로템 제공]

아주경제 채명석 기자 = 지난달 6일 오후 서울 지하철 4호선 한성대입구역에서 성신여대 방향으로 향하던 전동차가 “쾅”하는 소리와 함께 갑자기 멈춰 섰다. 놀란 승객 800여명이 선로로 뛰어내려 긴급 대피하는 과정에서 17여명이 경상을 입었고, 대피 과정에서 반대편 노선에서 열차가 들어올 경우 추가 사고로 이어질 수 있는 아찔한 상황이 연출됐다.

사고 원인은 도입한 지 23년 지난 노후된 차량 부품이었다. 앞서 정밀진단을 통해 성능에 이상이 없다는 판정을 받았던 것이다. 하지만 사고는 나고야 말았다.

전동차가 늙어가고 있다. 외견상으로는 멀쩡해 보이지만 사람 나이로 ‘환갑’을 훌쩍 뛰어 넘은 노후화 된 전동차와 객차는 승객들의 안전은 물론이거니와 철도차량산업의 발전도 발목을 잡고 있다.

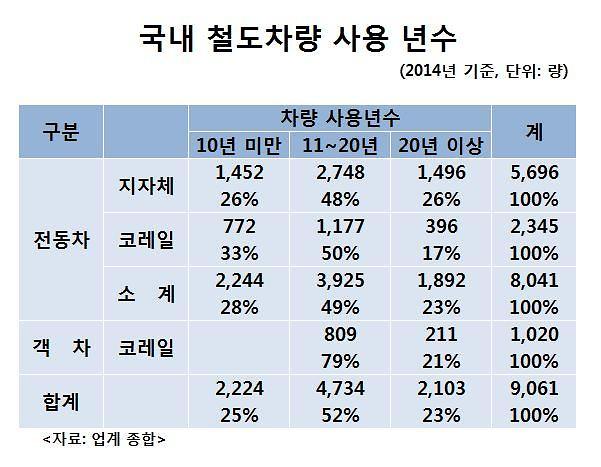

◆국내 전동차 중 23% ‘20년 이상’ 운행

여기에 코레일이 보유하고 있는 객차(철도 차량 중 동력 장치를 갖추지 않고 오로지 기관차에 견인되는 여객차로서 여객, 우편물, 수하물을 수송하기 위한 차량)은 추가 도입이 없어 총 보유량 1020량 중 211량(21%)이 도입 20년 이상, 나머지 809량(79%)는 11~20년 사용됐다.

철도차량은 주문을 받아 설계, 재료구매, 부품 구매를 거쳐 생산을 개시하고 완성하기까지 평균 약 2년 6개월이 소요된다. 중앙 정부는 각 지자체 및 코레일과 함께 안전과 경제성을 고려해 중장기 전동차 도입 플랜을 마련해야 하며, 객차 또한 차량 노후화로 고객 불만이 높아지고 있는 만큼 전동차 또는 ITX새마을호급 차종으로 순차적으로 교체해야 할 필요성이 제기되고 있다. 새로운 발주가 있어야 철도제조에 참여하고 있는 기업들도 일감을 확보해 안정적인 생산 활동을 진행할 수 있다.

그러나 정부 지원은 신규 전동차 도입을 장려하기 보다는 기존 전동차와 객차의 수명 연장을 허용하는 수준에 머물고 있다. 철도 운영기관들 모두 수익성이 극도로 낮거나 대규모 적자를 보고 있어 신차를 구입할 엄두를 내지 못하고 있음에도 정부의 재정적 지원은 매우 제한적이다.

철도 운영사들은 손실을 만회하기 위해 요금 인상, 부대사업을 포함한 신규사업 확장 등을 추진하려고 하지만 매출에 직접적인 영향을 주는 요금은 시민들의 저항이 거센데다가 물가와 연동이 돼 중앙정부 차원에서 인상률은 최소화 되고 있다. 신규 사업 또한 별도 투자가 이뤄져야 하는데다가 사정이 여의치 않아 지지부진하다. 역사 또는 철도시설 노후화의 유지보수에 예산 배정 순위도 밀리고 있는데다가 중앙 정부의 지원 예산은 고속철도를 포함한 신규 철도 개설에 신차 구매시 구입액 중 40~60%를 지원할 뿐 교체차량 구입은 운영사가 자체적으로 해결토록 하고 있다.

◆철도차량 운행 기간 없애

이러다보니, 운영기관들로서는 정부에 ‘노후화 된’ 전동차의 수명을 연장해 사용할 수 있는 법적 조치를 요청했고, 정부는 이들의 요구를 ‘규제개선’이라는 명분으로 받아 들였다. 그 결과 전동차와 객차의 내구연한이 사라졌다. 1996년 당시 15년이던 내구연한은 25년으로 늘었다가 2000년에 30년, 2009년에 40년이 됐다. 2014년에는 철도안전법상 내구연한 관련 규제가 없어졌고, 대신 ‘기대수명’이라는 개념이 도입됐다. 기대수명은 차량 제작 당시 기대했던 성능을 유지하면서 사용할 수 있는 기간을 의미한다. 이에 철도 운영사는 20년이 경과한 시점부터 주기적(매 5년, 고장 빈발 시 3년)으로 정밀안전진단을 실시하며, 안전과 성능에 문제가 없는 경우에 한해 계속 사용할 수 있다. 기대수명은 운영자가 제작사와 협의해 결정하는데, 통상 철도차량 제작업체가 철도운영기관에 제시하는 기대수명은 25년 안팎인 것으로 알려졌다.

기대수명제가 도입된 뒤 철도차량의 수명이 사실상 폐지했다는 비난이 일자 정부는 지난해 10월 15일 발표한 철도안전관리체계 기술수준 행정예고안에 “철도사업자는 철도차량을 등록·인수 취득한 지 20년이 되면 해당 차량에 대한 평가를 해 차량의 수명을 예상하는데, 이때 예상치는 기대수명을 넘길 수 없다”고 규정함으로써 오해를 불식시켰다.

그러나 두달 후인 지난해 12월 30일 고시된 기술기준에서는 이러한 관련 조항이 삭제됐고, 대신 “전문기관이 실시하는 정밀안전진단 결과에 따라 계속 사용할 수 있다”는 조항이 신설됐다. 이는 정밀안전진단만 통과하면 무기한 쓸 수 있다는 의미로 사실상 철도차량이 성능이 보장된다면 수명과 관계없이 운영할 수 있다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)