[김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장]

초콜릿 사 달라는 아이에게 초콜릿만 사줄 텐가? 마약에만, 술에만, 그리고 초콜릿에만 중독되는 것이 아니다. 세계가 확장 재정에 중독되었다. 국민은 달콤한 초콜릿을 원하고, 더 많은 초콜릿을 줄 것을 약속한 정치인이 당선되고, 국민은 초콜릿에 이미 취하고, 초콜릿을 도저히 줄일 수가 없는 악순환에 빠지고 마는 것이다. 확장 재정과 유동성 공급에 빠진 세계 주요국들이 결과적으로 어떤 상황에 놓이는지 주요국 사례를 살펴볼 필요가 있다.

재정위기에 처한 프랑스

2025년 8월 프랑수아 바이루 프랑스 총리는 국가 비상사태를 선포했다. "국가 재정 상태가 큰 위기에 빠졌다." 프랑스의 GDP 대비 공공부채 비율이 2025년 116.2%에 이르렀고, 유럽연합(EU) 내 최고 수준에 이르는 재정 적자 수준이었던 만큼 부채 감축 노력이 절대적으로 필요한 시점이었다. 확장 재정에 중독되어 있던 프랑스 국민은 이를 반대 했고, 야당은 정치적으로 이를 공격했다. 바이루 총리 내각은 여론의 거센 반대에 부딪혀 불신임 투표로 사임했다.

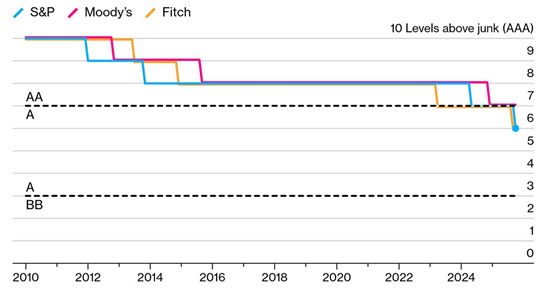

담뱃불이 산불로 번지듯, 재정중독은 확장 재정의 악순환과 정치 불안으로도 번졌다. 정부가 재정 적자를 감축하는, 이른바 긴축 예산안을 의회에 제출했음에도 의회가 이를 받아들이지 않는다. 예산안이 통과되지 않으니 재정 건전화는 지연될 수밖에 없다. 같은 이유로 은퇴 연령을 62세에서 64세로 상향 조정하는 에마뉘엘 마크롱 대통령의 연금개혁안도 철회되었다. 이러한 이유로 국제 신용평가사들은 프랑스의 국가신용등급을 강등하고 있다. 2025년 9월 12일 피치는 프랑스 국가신용등급을 ‘AA-’에서 ‘A+’로 강등했다. 이어 10월 17일 S&P도 ‘AA-’에서 ‘A+’로 하향 조정했다.

트럼프 미국 대통령이 목표하는 것은 중간선거 승리뿐이다. 2026년 11월 3일을 겨냥한 정치활동에 집중할 것이다. 공화당의 승리를 위해 만든 기반이 OBBBA(One Big Beautiful Bill Act, 하나의 크고 아름다운 법) 아니겠는가? 2025년 7월 트럼프 대통령의 상징과도 같은 법안을 통과시켰고, 부채한도(debt ceilling)를 상향했다. 즉 3억5000만 유권자들에게 확장 재정을 제공하는 것이다. 역사적으로도 미국은 재정적자가 확대됐고, 정부의 순이자지출이 빠르게 늘어왔던 게 사실이다.

바이든 정권은 국민의 실질소득이 감소함에 따라 종식되었다고 평가한다. 2020~2024년 바이든 행정부 동안 41년 만에 초인플레이션이 찾아왔고, 이에 따라 실질임금이 급감했다. 2022~2024년 동안 미국 연준은 물가 안정을 목표로 대대적인 기준금리 인상을 단행했고, 경제주체들의 이자 상환 부담이 가중되었으며, 자산시장이 붕괴되었다. 결과적으로 국민의 실질가처분소득이 감소했고, 자산 규모가 쪼그라들었다. 정권이 유지되기 어려웠을 것이다.

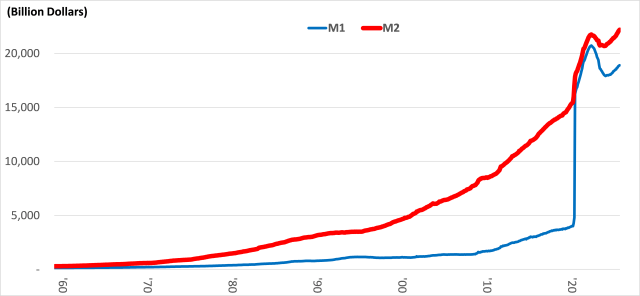

트럼프 대통령은 이를 역이용할 것이다. 유동성을 쏟아부을 것이다. 기준금리 인하를 유도하고, 재정을 투입하고, 스테이블코인 발행을 장려하여 미국 국채 매입을 유인할 것이다. 결과적으로 시중에 많아진 유동성은 달러 가치를 떨어뜨리고, 결과적으로 자산가치 상승을 유인한다. 이른바 디베이스먼트 효과(debasement effect)를 가져오는 것이다. 결과적으로 유권자들의 실질소득을 증대시켜 주고, 자산가치를 부풀려 올릴 것이다. 모두를 부자 되게 만드는 가장 쉬운 방법은 달러 가치를 떨어뜨리는 것이다.

정치적 목적을 달성하기 위한 용도로 달러 가치를 떨어뜨린다지만 달러의 신뢰도가 흔들린다면 미국의 미래도 담보할 수 없기 때문이다. 미국이 달러라는 기축통화를 통해 영향력을 행사해왔다. 달러는 ‘무한 신뢰’를 바탕으로 안전자산으로 여겨져 왔다. 막대한 부채와 유동성에 의존해 이뤄온 미국 경제가 신뢰도가 흔들리게 되면 감당하지 못할 후폭풍이 올 수 있다. 미국은 펜타닐 중독만큼이나 재정중독도 위험한 상황인 것이다.

‘유동성 함정’에 빠진 중국

부채 문제를 이야기할 때 중국을 빼놓고는 논할 수 없다. 사실 중국 경제의 정상화가 지연되고 있는 이유가 이미 과도한 부채에 의존해 있기 때문이다. 특히 지방정부의 부채 문제가 매우 심각한 상황이라는 점은 매우 잘 알려진 사실이다. 광의의 정부부채로 손꼽히는 LGFV(Local Government Financing Vehicles·지방정부융자기구)의 부채는 GDP 대비 53%에 이른다. 부채에 의존해 인프라 건설을 추진하고, 그것을 통해 성장률을 만들어내다시피 했다면 이제 그럴만한 동력이 사라졌으니 성장 둔화를 받아들일 수밖에 없는 구조인 것이다.

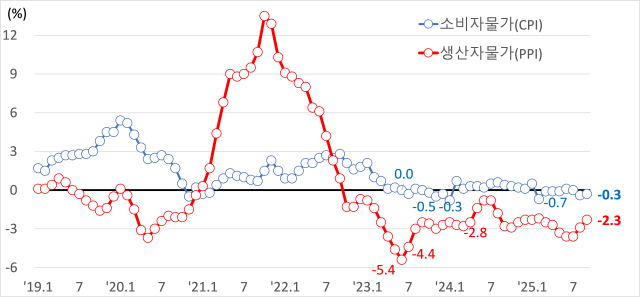

중국은 유동성 함정에 빠졌다. 로봇, AI, 반도체, 전기차, 배터리 등과 같은 유망 산업들로 구성된 신경제 측면에서 보면 세계 경제를 압도하고 있는 반면 인프라 건설 등을 비롯한 전통 산업들로 구성된 구경제는 추락하고 있다. 이미 물가 상승률은 마이너스를 지속하고 있어 디플레이션에 처했고, 3년 넘게 부동산 경기는 하락하고만 있다. 사실상의 기준금리라고 할 수 있는 LPR을 낮은 수준으로 유지하면서 유동성을 공급하고 있지만 경제가 말을 듣지 않는 유동성 함정에 빠진 모습이다.

지속 가능한 대한민국, 어떻게?

한국도 사실 예외가 아니다. 2019년부터 2025년까지 줄곧 적자재정을 유지하고 있다. 세입보다 세출이 많은 구조다. 정부가 국회에 제출한 2026년 예산안을 보아도 이미 적자재정을 계획하고 있다. 확장적 재정정책과 적자재정 기조를 운용하고 있다는 이면에는 재정건전성은 분명 악화하고 있음에 경각심을 기울여야 한다. 정치적인 프레임으로 싸울 때가 아니다. 다른 나라 사례를 보고 있지 않은가? 불이 뜨거운지 손을 데어보아야 아는가? 이대로는 대한민국이 지속 가능하지 않다는 것을 모두가 인식하고 있다면 모두가 변화에 동참하여야 한다. 비록 모두가 당장 손해를 볼지라도 말이다.

재정건전성 강화를 국정 의제로 삼아야 한다. 여야를 막론하고, 초당적·범국민적 의제여야 한다. 경제성장이나 소득재분배 등과 같은 중대한 과제들도 재정건전성을 살피는 범위에서 고민해야 한다. 내일을 고려하지 않는 오늘이어서는 안 된다. 내일이 없는 것처럼 오늘을 살아서는 안 된다. 재정 준칙을 마련하고 재정건전성을 강화해야 한다. 재정위기에 처한 프랑스, 유동성 함정에 빠진 중국, 달러의 신뢰도가 흔들리는 미국과 같은 주요국들을 반면교사로 삼아 대한민국의 내일을 고민해야 한다.

국민도 더 이상 초콜릿을 요구해서는 안 된다. 우유를 요구해야 한다. 지금 당장 즐거운 게 아니라 미래가 즐거워야 한다. 내일을 그림 그릴 수 있는 것을 요구해야 한다. 정치도 바뀔 것이다. 초콜릿 준다고 나서는 정치인은 소외될 것이다. 장기적인 안목으로 큰 그림을 그려내고 대한민국의 내일을 제시하는 건전재정이 지속 가능한 대한민국을 만들 것이다.

김광석 필자 주요 이력

△한양대 겸임교수 △전 삼정KPMG경제연구원 수석연구원 △전 현대경제연구원 선임연구원

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)