이 같은 변화는 늦지 않았다. 오히려 지금이 적기다. 글로벌 제약 산업에서 항암제는 가장 경쟁이 치열하면서도, 성공할 경우 시장과 기술을 동시에 장악할 수 있는 분야다. 다국적 제약사들은 이미 항암 파이프라인을 중심으로 기업 가치를 재편하고 있고, 신약 하나가 기업의 운명을 바꾸는 사례도 적지 않다. 유한양행의 렉라자가 보여준 미국 시장 진입과 기술료 성과는 K-바이오가 더 이상 ‘로컬 플레이어’에 머물 필요가 없다는 점을 분명히 보여준다.

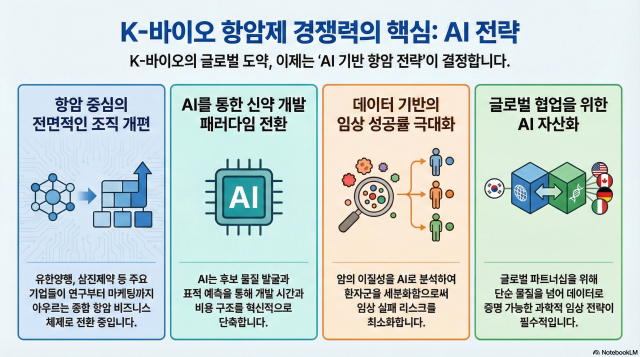

다만 경쟁의 무대는 이전과 다르다. 항암 신약 경쟁은 더 이상 실험실 안에서만 벌어지지 않는다. 데이터, 임상 설계, 규제 대응, 그리고 AI 활용 역량이 승패를 가르는 핵심 변수로 떠올랐다. 글로벌 대형 제약사들이 항암 분야에서 AI를 적극 도입하는 이유도 여기에 있다. 후보 물질 발굴, 표적 단백질 예측, 환자군 세분화, 임상 실패 확률 관리까지 AI는 신약 개발의 시간과 비용 구조 자체를 바꾸고 있다.

AI는 특히 항암제 개발에서 결정적인 역할을 한다. 암은 이질성이 크고 환자 반응의 편차가 심하다. AI 기반 분석은 방대한 임상·유전체 데이터를 토대로 어떤 환자에게 어떤 약이 효과적일지를 사전에 좁혀준다. 이는 임상 실패 리스크를 낮추고, 성공 가능성이 높은 파이프라인에 자원을 집중하게 만든다. 다국적 제약사들이 AI 기업과 협업하거나 자체 AI 조직을 키우는 이유다.

글로벌 협업 전략도 빼놓을 수 없다. 항암제는 단독 플레이로 완주하기 어렵다. 기술 수출, 공동 임상, 데이터 공유 등 다양한 협력 모델을 전제로 움직여야 한다. 이 과정에서도 AI 역량은 경쟁력을 좌우한다. 글로벌 파트너가 요구하는 것은 단순한 후보 물질이 아니라, 데이터로 설명 가능한 과학과 임상 전략이기 때문이다.

유한양행과 삼진제약의 조직 개편은 시작에 불과하다. 항암제 중심의 K-바이오 전략이 성공하려면 연구, 조직, 기술, AI, 글로벌 협력이 하나의 방향으로 정렬돼야 한다. 다국적 제약사들과 같은 링 위에 올라선 만큼 이제는 속도와 정교함을 동시에 갖춘 경쟁력이 필요하다.

항암에 올인한 한국 제약사들의 도전은 충분히 응원받을 만하다. 그리고 그 성패는, 누가 더 빨리 AI를 이해하고 자기 것으로 만드느냐에 달려 있다. K-바이오가 다음 단계로 도약할 수 있을지, 이제 진짜 경쟁이 시작됐다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)