말로 작동하는 AI는 기술 접근의 문턱을 크게 낮춘다. 스마트폰을 켜거나 화면을 읽지 않아도 된다. 이는 고령층과 아동, 장애인에게 새로운 기회가 될 수 있다. 동시에 AI가 가정과 직장, 공공 공간에 상시적으로 존재하게 된다는 의미이기도 하다. 보이지 않는 기술일수록 관리와 책임의 기준은 더 엄격해야 한다.

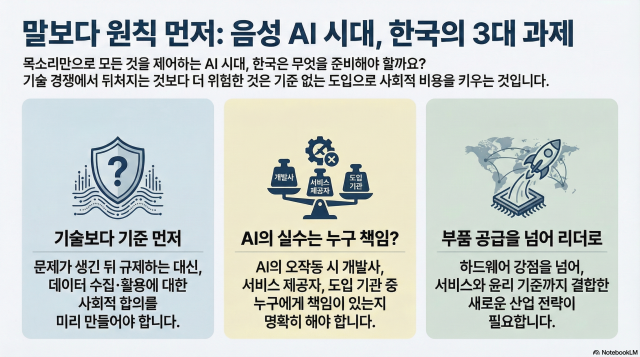

한국은 이미 세계 최고 수준의 디지털 사회다. 음성 명령과 간편결제, 비대면 행정과 AI 상담 서비스가 빠르게 확산됐다. 그러나 기술 확산의 속도만큼 제도와 책임의 기준이 함께 정비됐는지에는 의문이 남는다. 음성 AI 기기가 본격 보급되면 개인정보 보호, 음성 데이터의 소유권, 오작동과 오판에 대한 책임 문제가 곧바로 사회적 쟁점이 될 수밖에 없다. 음성은 텍스트보다 훨씬 개인의 정체성과 사생활에 밀접한 정보다.

이번 변화가 한국에 던지는 첫 번째 과제는 기준을 선제적으로 세우는 일이다. 기술이 확산된 뒤 문제가 발생하면 그때 가서 규제를 논의하는 방식은 이미 한계를 드러냈다. 플랫폼과 개인정보, 알고리즘 논란을 통해 우리는 사후 대응의 비용이 얼마나 큰지 충분히 경험했다. 말로 작동하는 AI가 생활 인프라가 되기 전에, 어떤 데이터가 수집되고 어떻게 저장·활용되는지에 대한 최소한의 사회적 합의가 필요하다.

세 번째는 산업 전략의 문제다. 오픈AI와 애플의 경쟁은 하드웨어와 소프트웨어, 인터페이스가 다시 결합되는 산업 전환을 보여준다. 한국은 반도체와 디스플레이, 제조 분야에서 강점을 갖고 있지만, 음성 기반 AI 기기라는 새로운 접점에서 어떤 역할을 할 것인지는 아직 분명하지 않다. 단순한 부품 공급을 넘어 서비스와 콘텐츠, 윤리 기준까지 결합한 전략이 없다면 기술 변화의 중심에 서기 어렵다.

해외 사례는 분명한 시사점을 준다. 유럽연합은 AI를 기술이 아니라 ‘신뢰의 인프라’로 다루고 있고, 일본은 사회적 수용성을 산업 경쟁력의 일부로 본다. 이는 속도를 늦추자는 이야기가 아니다. 속도를 유지하되, 기준을 먼저 세우자는 의미다. 기술 역시 예외일 수 없다.

말로 작동하는 AI 기기는 머지않아 한국 사회에도 들어올 것이다. 그때 우리는 “이미 들어왔으니 어쩔 수 없다”고 말할 것인가, 아니면 “그래서 미리 기준을 세웠다”고 말할 것인가. 선택의 차이는 단기적 편의가 아니라 장기적 신뢰에서 갈린다. 기술 경쟁에서 뒤처지는 것보다 더 위험한 것은 기준 없는 도입으로 사회적 비용을 키우는 일이다. 지금 한국에 필요한 것은 더 빠른 도입이 아니라, 더 분명한 원칙이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)