25일 경총은 '고용보험제도의 문제점과 개선방안' 보고서를 발표했다.

보고서에 따르면 법상 구직급여는 최저임금의 80%에 해당하는 금액을 하한액으로 적용하는데, 지난 몇 년간 최저임금이 급격히 인상되면서 구직급여 하한액도 크게 증가했다. 국제 비교 시 우리나라 구직급여 하한액은 평균임금 대비 41.9%로, 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 높았다.

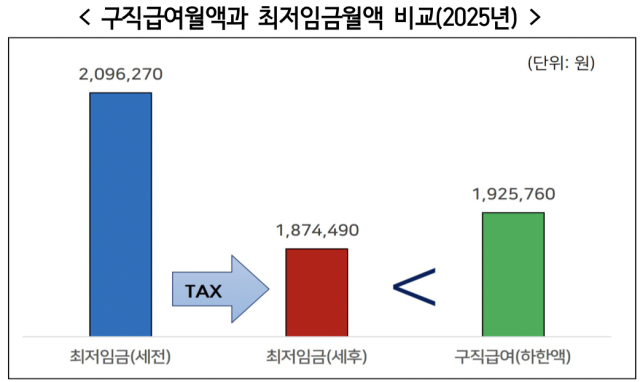

특히 하한액이 적용되는 실직자의 구직급여액은 월 기준 약 193만원으로 1개월 최저임금의 92% 수준이며, 세후 실수령액(188만원) 기준으로는 오히려 최저임금보다 구직급여가 높은 역전현상이 나타나고 있다.

취업과 실업을 반복하며 구직급여를 여러 번 받아가는 반복수급자가 꾸준히 증가하고 있음에도 이에 대한 별도의 제재 조치는 충분치 않은 상황이다. 실업급여 수급 자격 인정률도 99.7%에 달하는 등 사실상 실업급여를 신청하기만 하면 대부분 수급 자격을 인정받는 관대한 구조로 운영되고 있다.

주요 선진국들이 모성보호 사업과 고용보험을 분리해 운영하는 것과 달리 우리나라는 육아휴직급여 등 모성보호사업 비용 대부분이 사업 취지와 맞지 않는 실업급여 계정에서 지출되고 있다. 모성보호급여에 대한 국고지원 강화가 필요하다는 사회적 공감대에도 불구하고, 정부 일반회계 지원은 모성보호급여 지출 총액의 수년간 10%대 수준에 그치고 있다.

고용보험 사업 중 근로자의 직업능력 향상 등을 목적으로 하는 직업능력개발사업의 경우 직업훈련 내용을 수요자인 기업 중심이 아닌 공급자인 훈련기관에서 설계하다 보니 현장 수요와 괴리가 발생하고 있다. 특히 산업계가 직업훈련 시장에서 기대하는 디지털‧신기술 분야의 훈련 콘텐츠 공급은 매우 부족한 상황이다.

경총은 "지속가능한 고용보험 제도를 구축하기 위해서는 과도하게 높은 구직급여 하한액을 개선하고 반복수급자에 대한 급여를 감액하는 등 합리적 유인 구조로의 개편이 필요하며, 실업급여 취지에 맞지 않는 모성보호급여는 국고지원 확대를 통해 국가 책임 중심으로 전환해야 한다"고 강조했다.

이를 위해 △구직급여 하한 및 수급요건 개편 △실업급여 부정수급 제재 강화 △모성보호·육아지원 사업에 국고지원 확대 △산업계 수요를 반영한 직업훈련 개편 등이 필요하다고 주장했다.

임영태 경총 고용‧사회정책본부장은 "올해 30주년을 맞은 고용보험제도는 1997년 외환위기, 2008년 금융위기, 2020년 코로나19 등 각종 경제위기를 극복하는 고용안전망으로서의 핵심적 역할을 수행해 왔다"며 "앞으로 더욱 빨라질 노동시장 환경 변화에 대응하며 고용보험의 지속가능성을 강화하기 위해서는 구직급여 하한액 개선과 모성보호급여에 대한 일반회계 전입금 확대 등 제도 개선이 속도감 있게 추진돼야 한다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)