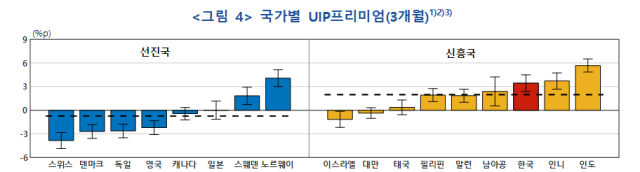

한국은행이 22일 공개한 '금융·외환시장 심도를 고려한 정책대응 분석' 보고서에 따르면 주요 17개국(스위스, 덴마크, 독일, 영국, 캐나다, 일본, 스웨덴, 노르웨이, 이스라엘, 대만, 태국, 필리핀, 말레이시아, 남아공, 인도네시아, 인도, 한국)을 대상으로 글로벌 리스크 충격에 대한 국가별 반응 계수를 2004년부터 2024년까지 측정한 결과, 한국의 금융·외환시장 심도는 16위인것으로 나타났다.

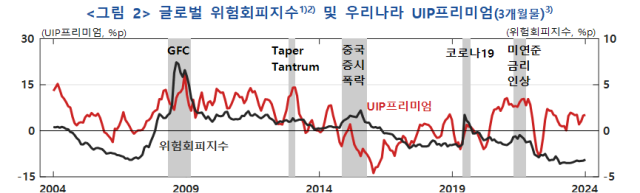

글로벌 리스크 충격을 반영한 지표로는 글로벌 위험회피 지수가, 금융·외환시장의 반응 지표로는 UIP(유위험 금리평형)프리미엄이 사용됐다. UIP프리미엄은 국내 경제주체가 대외 차입 시 글로벌 투자자에게 지불해야 하는 추가 비용으로, 일반적으로 대외 충격을 받으면 자국 통화 가치가 떨어지고 시장금리는 올라 UIP프리미엄이 커진다.

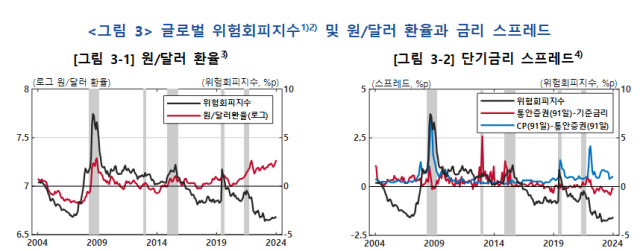

깊이에 따라 글로벌 충격이 환율과 금리 스프레드에 미치는 영향도 달랐다. 글로벌 리스크 충격시 깊이가 얕은 국가에서는 환율 절하 및 단기 금리 스프레드 상승이 함께 나타난다. 반면 깊이가 깊은 국가에서는 유의한 환율 반응이 나타나지 않을 뿐 아니라 단기금리 스프레드는 하락한다.

한국과 같이 시장 깊이가 얕은 것으로 평가된 국가의 환율 상승 폭은 '깊음' 판정을 받은 국가보다 1.05%포인트 더 컸다. 금리 스프레드는 깊음 국가에서 0.0718%포인트 하락한 반면 '얕음' 국가는 0.0714%포인트 벌어지는 것으로 분석됐다. 보고서를 작성한 김지현 국제국 국제금융연구팀 과장은 "시장 깊이가 얕은 국가에서는 글로벌 리스크 충격에 따른 부정적 영향이 증폭되는 것을 의미한다"고 해석했다.

다만 외환시장 개입과 거시건전성 정책으로 환율을 다소 안정시킬 경우 이런 부정적 효과의 18.3%포인트 가량은 회복할 수 있는 것으로 분석됐다. 김 과장은 "대외 충격의 부정적 영향을 최소화하려면 금융·외환시장의 심도 개선이 중요하다"며 "2026년 예정인 세계국채지수(WGBI) 편입이 심도 제고에 기여할 것"이라고 말했다. 이어 "통화정책 뿐만 아니라 외환시장개입, 거시건전성 정책이 조합될 경우 정책 목표가 더욱 효과적으로 달성될 수 있다"고 강조했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)