하지만 단순 AI 모델 확보로 얻을 수 있는 효과는 제한적일 것으로 봤다. 이를 직접적인 국가 경쟁력으로 연결하려면 AI 서비스에 대한 고민이 병행돼야 한다는 지적을 일제히 내놓고 있다.

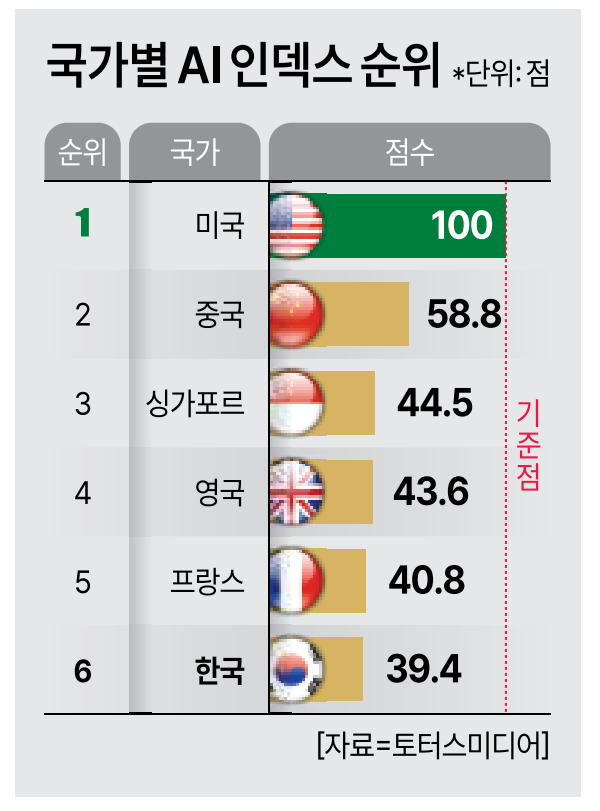

영국 언론기관인 토터스미디어가 발표한 '글로벌 AI 인덱스'서 미국은 100점으로 1위, 중국은 58.8점으로 2위를 각각 차지했다. 우리나라는 6위에 그쳤지만, 점수는 39.4점으로 3위인 싱가포르(44.5점)와 큰 차이가 나질 않았다.

이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수는 “(AI 3대 강국으로 가기 위한) 핵심 요인은 크게 기술‧인프라(생산 기반)‧인재 등으로 나뉘는데, 이번 정책은 상당 부분을 충족시키는 구조”라며 “이는 AI 3대 강국 진입으로 이어질 가능성이 크다”고 평가했다.

다수의 전문가들은 이러한 AI 토대가 결실로 이어지려면 결국 ‘서비스 경쟁력’ 창출이 중요하다고 강조했다.

조성배 연세대 컴퓨터과학과 교수는 “단순 파운데이션 모델만으로 실질적 성과를 내기는 이미 늦은 상황”이라며 “제조‧의료 등 우리나라가 강점을 가진 분야별로 활용도를 키워 서비스 가치를 창출해야 한다”고 말했다.

최병호 고려대 AI 연구소 교수도 “(AI 파운데이션 모델을 토대로) 포털, 메신저. 모빌리티(이동수단), 자동차 등 국내 산업이 강점을 가진 서비스 경쟁력을 효율적으로 키우는 게 핵심”이라며 “이를 통해 원하는 수출 상품으로 빨리 만들어 반도체, 선박, 군용 무기와 같은 수출 경쟁력을 갖추는 게 차별화된 국가 AI 경쟁력을 확보할 수 있는 방안”이라고 조언했다.

이번에 선정된 SK텔레콤 컨소시엄(팀)에 합류한 스타트업에서도 같은 의견이 나왔다. 김진우 라이너 대표는 "모델 개발에 집중하는 것도 좋지만, 모델 개발만으로는 삶이 변화하지는 않는다“며 ”한국 AI를 지켜내려면 인프라를 기반으로 한 AI 서비스에 대한 투자도 필요하다"고 말했다.

원활한 진행을 위해선 내년 1월 시행을 앞둔 ‘AI 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법’ 하위법령 마련이 시급하다는 지적도 있다. 정부는 지난 1일 AI 기본법 시행령과 고시, 지침 관련 의견수렴 회의를 개최하려다 연기했다. 하위법령에 대한 내부 조율이 더 필요하다는 판단에서다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)