“국전이 생긴 뒤 17년 만에 서예 부문으로서는 최초의 대통령상 수상자가 된 서희환 교사는 성동구 보잘것없는 하숙방에서 수상 소식을 전해 듣고 '나 자신의 기쁨보다 한국 서예계의 개가'라고 흐뭇해했다.” (1968년 9월 28일 동아일보 ‘대통령상 탄 서희환씨’ 중)

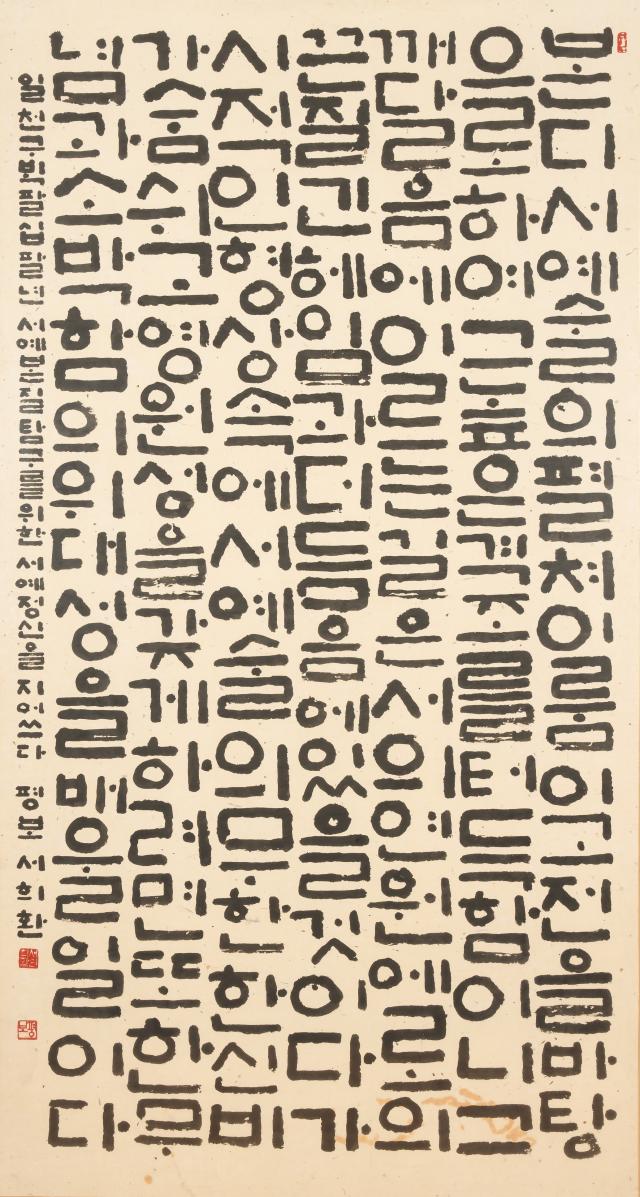

1968년 제17회 대한민국 미술전람회(이하 국전)에서 평보(平步) 서희환(1934~1995)의 <애국시>가 서예 부문으로는 최초로 대통령상을 받았다. 그의 나이 34세. 당시 기사들을 보면, 서희환은 국전을 위해 여름방학 시작 날부터 재직 중이던 수도여사대부고 서예실에 침구까지 갖다 놓고 꼬박 50일 동안 밤낮으로 붓과 씨름했다고 한다. 그는 언론에 자신의 서체는 “사사해 온 손재형 선생으로부터 영향받은 것”이라고 말했다.

그러나 기쁨은 잠시. 정부 주도 공모전에서 서양화, 조각 등을 제치고 서예, 그것도 존재감이 미미했던 한글서예가 최고 명예를 거머쥐자 논란이 일었다. 특히 그의 글씨가 스승인 소전 손재형(1902~1981)의 글씨와 비슷하다는 비판이 거셌다. 서예 대가 여초 김응현(1927~2007)이 서희환의 한글 서예 <애국시>는 ‘글씨도 아니다’라고 모 주간지에 글을 기고하며 화제가 되기도 했다.

서희환에게 서예계 대들보였던 스승의 영향은 막강했다. “서두르지 않되 쉬지 않는 묵묵함이 어울린다”며 그의 아호를 ‘평보’로 지어준 것은 스승이었다.

중학교 시절부터 글씨에 두각을 나타낸 서희환은 20세엔 국제학생작품 전람회에서 수석을 차지했다. 손재형의 제자가 된 후부터 그는 주말마다 밤 기차를 타고 교사로 지내던 목포에서 서울까지 상경해 스승의 지도를 받았다. 기존 궁체 스타일에서 벗어나기 위해 스승의 글씨체인 소전체를 익혔다. ‘스승의 필체를 모방했다’는 뼈아픈 비판이 나온 배경이다.

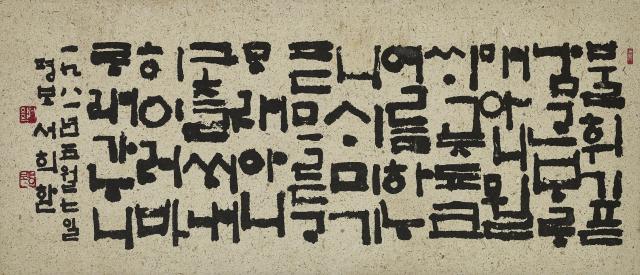

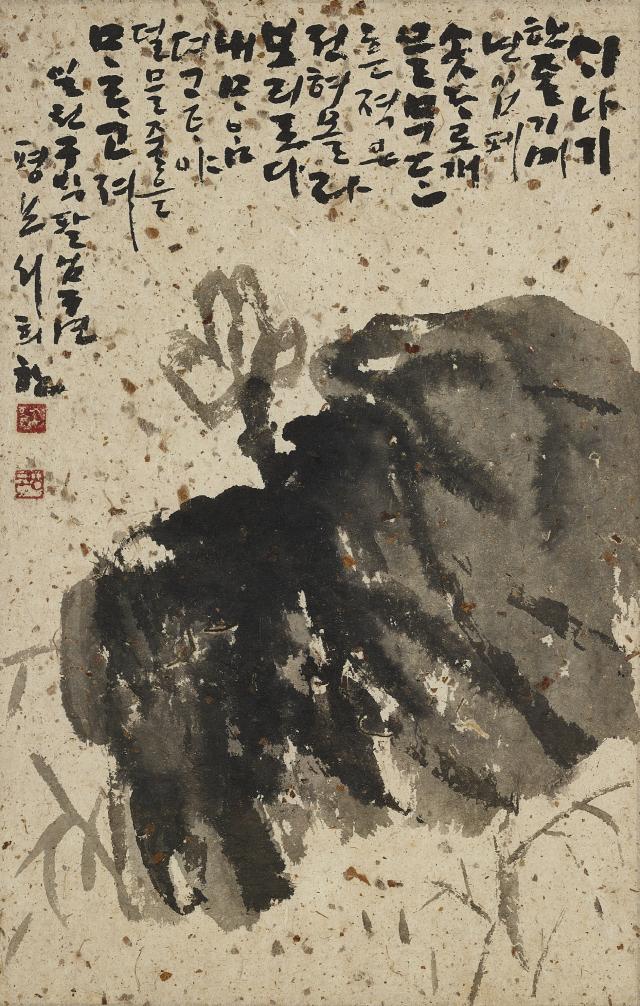

그럼에도 서희환은 일생을 한글서예만을 파고드는 외곬의 길을 뚜벅뚜벅 걸었다. 서두르지도, 쉬지도 않았다. 한글 서예 고전 <훈민정음>, <용비어천가>, <월인석보> 등 조선 전기 한글 판본에서 한글의 원형을 연구하며 개성을 찾았다. 평범한 걸음 하나하나로 스승의 필체를 깨고 나와 자신만의 독특한 필체 ‘평보체’를 50대에 이르러 완성했다. 서희환은 그렇게 20세기 한국 서예계를 대표하는 대가가 됐다.

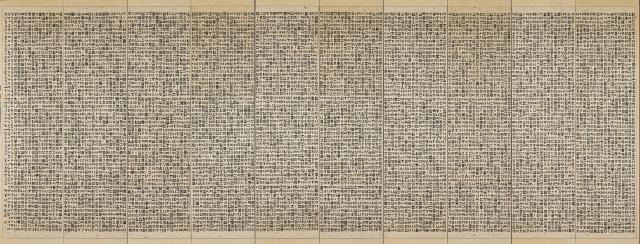

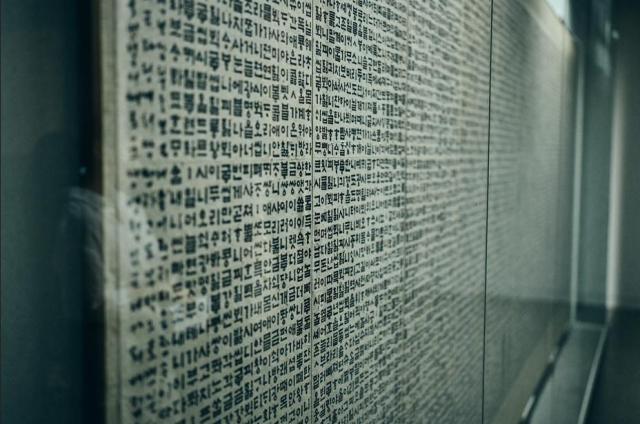

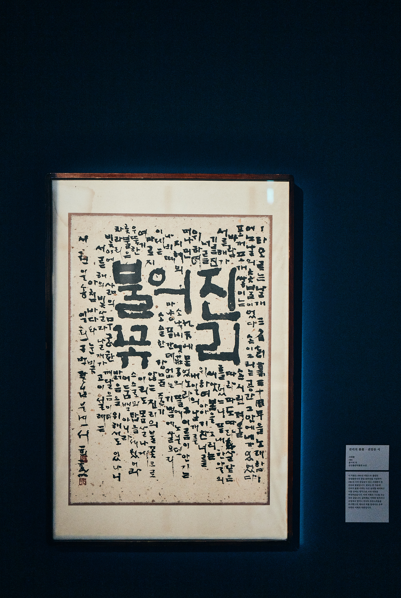

예술의전당이 평보 서희환의 서거 30년을 맞아 선보이는 최초 대규모 회고전 <평보 서희환: 보통의 걸음>에서는 그의 초기작부터 말년의 작품까지 총 120여 점을 볼 수 있다. 훈민정음 서문, 용비어천가, 고산 윤선도, 송강 정철의 가사 등을 쓴 작품들이다. 또한 1980년 서희환이 약 1만 자를 쓴 대작인 <월인천강지곡>은 좌우 5.5m에 달하는 병풍에 표현한 작품이다. 월인천강지곡은 세종대왕이 직접 지었으며, 최초로 한글 활자로 인쇄한 것이다.

이동국 경기도박물관장은 글 ‘평보체의 구조와 미학’에서 “서희환의 평보체는 일생에 걸친 모방과 파괴, 그리고 이것마저도 떠난 글씨다”라고 평했다. “모든 예술은 모방과 뒤집기의 연속이라는 사실이다. 대상의 완벽 모방과 그것을 완전하게 들배지기로 뒤집어 낼 때 비로소 창조와 발명의 문이 열리는 것이다. 결과론적이지만 이런 최악의 국전 파동을 최선의 예술로 승화시켜낸 것이 평보체다.”

전시는 예술의전당 서울서예박물관에서 10월 12일까지.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)