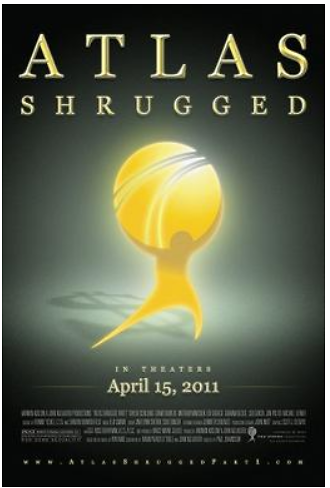

<아틀라스>는 3부작 영화로도 만들어졌다. 2011년에 개봉된 1부 포스터.

정숭호의 ‘책에서 책으로’ (2)

동업자 기자들이 번역한 <아틀라스> 단번에 눈길 사로잡아

도입부 ‘쓰러진 고목’은 ‘기업인들이 파업한 나라’ 상징

영화 '매드멘' 등장인물들이 나누는 대화 속의 '아틀라스'

에인 랜드의 <아틀라스> 도입부에 나오는 이 대목은 2700여 페이지에 펼쳐지는 이 대작의 전개 방향을 암시하는 중요한 장치다. 이 소설의 줄거리가 다음과 같기 때문이다.

“미래 어느 날의 미국. 권력은 목소리 큰 선동가들(그중 일부는 부패했다)의 수중에 들어간 지 오래다. 정치가는 무능하고 지식인은 이상만 좇는다. 그들은 생산 없는 분배, 발전보다는 평등을 강조한다. 경제는 만성적 불황에 빠지고, 기업인들은 견디다 못해 하나둘 콜로라도 산속 깊이 들어가 자신들만의 세계를 만든다. 그들은 각자 자기가 잘 하는 것에 매진하며 간섭하지도, 간섭받지도 않는 삶을 산다.”

에인 랜드의 ‘속 빈 떡갈나무’는 포퓰리즘 때문에 기업하기 어려운 나라, 기업인을 죄인으로 여기는 나라, 기업인들이 파업하고 다른 곳으로 떠난 나라다. 비유가 너무나 절묘하다.

나는 이 떡갈나무에 기대 두 편의 글을 썼다. 하나는 이 정부의 한 특색인 ‘기업 들들 볶기’에 대해, 다른 하나는 이 정부가 ‘국민의 돈을 함부로 쓴다’는 생각 때문에 썼다. ‘기업인 혼내기’가 심하다고 생각했을 때는 “기업인들이야 혼나는 게 싫으면 콜로라도든 하와이든 스위스든 자기네 좋은 곳에서 자기네 세상을 다시 만들거나 어울려 살 수나 있지, 이 나라 숱한 장삼이사(張三李四)는 어떻게 하나. 그냥 앉은 채로 다가오는 운명을 맞아야 하나? 답답하지만 답이 없다”고 토로했다.

국민의 돈을 함부로 쓰는 정부에 대해서는 “혹시 이 정권 사람들, 대한민국이라는 나무의 속이 이미 썩기 시작한 걸 모르는 게 아닌가? 이 나라가 번개를 맞고 쓰러질 만큼 크게 자란 나무가 아니라는 것부터 알아야 하는데, 물도 비료도 더 필요한 때인데…. 걱정이 그치지 않는다”는 내용이었다.

6년 전 첫 도서대출증을 만들 무렵 한 영화 채널에서 '매드멘'이라는 ‘미국 드라마(미드)’를 보여줬다. ‘미친놈들’과 ‘매디슨가의 광고장이들’, 이 두 가지가 ‘Madmen’의 뜻이다. 이차세계대전과 한국전쟁의 효과로 미국에 돈과 물자가 폭발적으로 넘쳐나던 1950년대, 광고회사들이 밀집한 뉴욕 맨해튼 매디슨가(Madison Avenue)의 광고회사 직원들인 ‘매드맨’들은 더 많은 돈을 벌어 더 잘 먹고, 더 잘 입고, 더 좋은 차를 타고, 더 좋은 짝짓기를 위해, 즉 자본주의의 실존인 기업에서 광고를 더 따내기 위해, 미친 듯이 일하고, 미친 듯이 마시며, 미친 듯이 연애한다.

드라마가 1950년대 후반으로 들어가면서 ‘매드맨’들은 소련 공산주의가 미국의 정치 경제 문화계를 잠식했다는 주장인 매카시즘에 대해 대화를 나눈다. 그중 한 명이 동료에게 “에인 랜드의 아틀라스를 읽어봤냐?”고 물으면서 대화는 잠깐 이 소설을 중심으로 전개된다. 자연스러운 흐름이다. 이 책은 자유주의 시장경제 체제를 극단적으로 옹호하면서 집단주의, 국가주의, 간섭주의, 사회주의, 공산주의는 뱀과 전갈로 보고 있으니까.

대출증을 만든 첫날 도서관 서가에 <아틀라스>가 꽂혀 있는 게 눈에 스쳤다. 불과 얼마 전 보았던 미드에서 언급된 책, 내 호기심을 잔뜩 키워 놓은 책이 눈앞에 있는 게 놀랍고 즐거웠다. 그날 내가 빌린 <아틀라스>는 한 일간지 국제부, 경제부 기자들이 협업해 번역한 6권짜리다. “자유주의 시장경제를 옹호한 랜드의 이 소설을 언급한 문헌이 많아 호기심이 생겼고, 그 호기심이 우리로 하여금 이 책 번역에 나서도록 했다”고 쓴 번역자들의 말이 서문인가에 있었다. '매드멘' 덕분에 이 책이 오랜 베스트셀러이며, 미국 사회에서 이 책을 놓고 큰 논쟁이 벌어졌다는 것까지는 알게 됐으나 우리나라에 번역돼 나온 건 모르고 있었던 나는 나와 같은 호기심을 가진 기자 동업자들이 있음을 알게 된 것도 즐거웠다.

자유주의 시장경제학의 대표적 이론가인 미제스가 이 소설을 읽고 랜드에게 ‘팬레터’를 보낸 이야기는 다음에 써야겠다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)