AI는 더 이상 서버실에 머물지 않는다. 공장과 건설 현장, 물류 창고와 발전 설비를 직접 움직인다. 이 단계에서 경쟁의 본질은 달라진다. 로봇을 얼마나 정교하게 만들었는가가 아니라, 로봇이 어떤 사고 구조 위에서 판단하느냐다. 피지컬 AI의 핵심은 관절이 아니라 알고리즘이다.

FieldAI의 FFM(Field Foundation Model=현장기반 범용모델)은 복잡하고 예측 불가능한 환경에서 로봇이 스스로 위험을 인식하고 임무를 재구성하도록 설계됐다. 이는 자동화의 연장이 아니다. 생산 공정의 철학을 바꾸는 시도다. 헨리 포드가 “비용을 줄이는 가장 확실한 방법은 공정을 바꾸는 것”이라고 말했듯, 지금 바뀌는 것은 로봇의 속도가 아니라 공장의 판단 체계다.

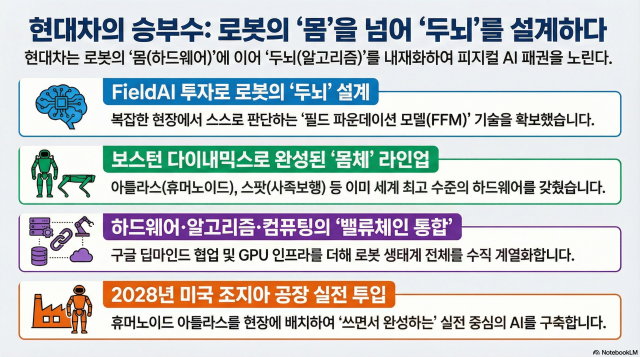

현대차그룹은 이미 Boston Dynamics를 통해 로봇의 ‘몸’을 확보했다. 휴머노이드 아틀라스, 사족보행 스팟, 모빌리티 플랫폼 모베드까지 하드웨어는 갖췄다. 문제는 두뇌였다. 로봇이 늘어날수록 사고 구조를 누가 설계하느냐가 경쟁력을 좌우한다. 이번 투자는 그 빈칸을 채우는 행보다.

해외 사례는 방향을 분명히 보여준다. 미국 테슬라(Tesla)는 휴머노이드 옵티머스를 공장에 직접 투입해 ‘쓰면서 완성하는’ 전략을 택했다. 목적은 로봇 시연이 아니라, 현장에서 데이터를 축적해 AI의 사고 구조를 다듬는 데 있다. 아마존 역시 물류 로봇을 대규모로 배치하며 알고리즘을 실전에서 검증한다. 성능은 실험실에서 나오지 않는다. 현장에서 축적된다.

앤비디아(NVIDIA)가 강조하는 피지컬 AI 역시 같은 맥락이다. 로봇 하드웨어보다 사고의 플랫폼을 먼저 쥐겠다는 전략이다. 과거 PC 시대에 운영체제를 장악한 기업이 생태계를 지배했듯, 피지컬 AI 시대에도 두뇌의 표준을 설계하는 쪽이 주도권을 가진다. 마이클 포터의 말처럼 “경쟁우위는 더 잘하는 데서가 아니라, 다르게 위치를 잡는 데서 나온다.” 현대차의 이번 투자는 그 ‘포지셔닝’에 가깝다.

여기에 구글 딥마인드(Google DeepMind)와의 협력, 대규모 GPU 인프라 확보가 더해진다. 하드웨어, 알고리즘, 컴퓨팅 자원이 하나의 구조로 묶인다. 이는 제휴의 나열이 아니라 밸류체인의 통합이다. 피터 드러커는 “전략의 본질은 무엇을 할 것인가보다 무엇을 하지 않을 것인가를 결정하는 데 있다”고 했다. 현대차는 완성차 기업의 경계에 머무르지 않겠다는 선택을 했다.

이 전략은 공장에서 시험대에 오른다. 현대차그룹은 2028년부터 미국 조지아 HMGMA 공장에 휴머노이드 아틀라스를 투입하고, 2030년에는 부품 조립으로 확대하겠다고 밝혔다. 이는 자동화율을 높이겠다는 선언이 아니다. 인간과 AI가 판단을 분담하는 생산 구조로의 전환이다.

산업의 역사는 반복된다. 증기기관의 시대에도, 전기의 시대에도, 자동차와 인터넷의 시대에도 패권은 ‘몸’이 아니라 ‘설계’에서 갈렸다. 누가 더 많이 만들었는가가 아니라, 누가 표준을 정의했는가가 승부를 결정했다.

정의선 회장이 “AI를 외부에서 빌려 쓰는 기술이 아니라 조직의 생명력으로 체화해야 한다”고 말한 이유도 여기에 있다. 기술을 구매하는 기업과, 기술의 사고 구조를 내재화하는 기업의 격차는 시간이 갈수록 벌어진다.

기업가정신은 결국 선택의 문제다. 단기 실적을 지키는 길은 이미 검증된 기술을 사오는 것이다. 그러나 장기 패권을 원한다면 판단의 체계를 스스로 설계해야 한다. “미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 그것을 만드는 것이다”라는 격언처럼, 현대차의 이번 투자는 미래를 계산하는 대신 설계하겠다는 선언에 가깝다.

피지컬 AI 시대의 핵심 질문은 단순하다. 로봇을 많이 가진 기업이 이길 것인가, 로봇의 생각을 설계한 기업이 이길 것인가.

역사는 늘 두 번째를 선택해 왔다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)