오대산은 살아 숨 쉬는 자리다. 먼 옛날부터 ‘성산’으로 불린 이곳은 수많은 이들의 흔적이 있다. 수행자, 병을 씻고자 한 왕, 자식을 바랐던 부부, 왕명을 받든 사관들이 각자 사연을 안고 이 산을 찾았다. 그들은 전각과 암자를 짓고, 불상과 그림을 만들고, 조선왕조 역사를 보관했다. 이 이야기들은 산속에 길을 냈다. 일제강점기, 한국전쟁 등 비극에도 길은 끊기지 않고 이어져 왔다.

지난 1일 찾은 평창 오대산에 자리한 상원사는 부처님 오신 날을 앞두고 이른 시간부터 기도하기 위해 모인 이들로 북적였다. 상원사 문수전 안 왼편엔 목조문수동자좌상이, 오른편엔 목조문수보살좌상이 나란히 자리했다. 그 앞에선 대부분 중장년 여성으로 보이는 이들이 기도하고 있었다. 밖으로 나와 “저분들은 뭘 그리 간절히 기도할까요”라고 묻자 곁에 있던 선배가 웃으며 말했다. “남편, 자식 잘되라고. 건강하라고.”

“석가모니 부처님의 육신을 화장하자 하늘에서 별처럼 사리가 쏟아져 내렸다. 사리를 다 수습하자 그 양이 무려 여덟 말이나 되었다.” <불복장의 비밀>(경원 편저, 민족사) 중.

모두 수습했다지만 눈에 보이지 않는 사리 파편들이 세상 곳곳에 흩날려 우리 곁 어딘가에 닿아 있지 않을까. 누군가가 기도하는 자리, 비극의 역사가 지나간 길 위에 말이다.

예술에 숨결을 불어넣다

상원사 문수동자좌상은 어른과 아이의 얼굴이 공존한다. 사춘기를 앞둔 소년 같달까. 오동통한 볼살, 엄마가 묶어준 듯한 양갈래 머리, 일자 앞머리가 눈에 들어온다. 인자하면서도 새초롬하다. 세상을 다 아는 듯하지만 금세 토라질 것만 같은 얼굴이다.

설화에 따르면 문수동자좌상은 조선 왕 세조(1417~1468)가 만난 동자의 얼굴이다. 부스럼병으로 오대산 상원사를 찾은 세조는 절 앞 계곡에서 목욕하던 중 지나가던 동자가 등을 밀어준 후 피부병이 말끔히 사라졌다고 한다. 목욕을 마친 후 세조가 동자에게 “임금의 옥체를 보았다고 말하지 말라” 하니 동자가 대꾸했다. “대왕께서도 문수를 친견했다고 전하지 말라” 하고는 홀연히 사라졌다. 역시 새침하다. 세조는 동자의 모습을 나무에 새기게 했고, 이 목각상이 상원사 문수동자좌상(1466년, 국보)이다.

이 이야기가 지금까지도 전해지는 것을 보면 세조가 약속을 깨고 ‘목욕의 비밀’을 발설한 듯싶다. <불복장의 비밀>에 따르면 세조는 그 후 화공들을 불러 동자의 모습을 그리게 했다. 그러나 그림들이 죄다 탐탁지 않았다. 어느 날 누더기 차림을 한 노승이 찾아와 단번에 동자와 똑같은 얼굴을 그린 후 사라졌다. 문수보살이 노인의 모습으로 다시 찾아와 약속을 어긴 세조를 용서한 게 아닐까.

세조와 문수동자의 만남은 기록으로는 확인되지 않는다. 그러나 세조가 목욕을 하기 위해 벗은 의관을 걸어놓았다는 관대걸이 돌탑, 아이 얼굴의 문수동자좌상, 이 불상 안에서 나온 세조의 피고름으로 얼룩진듯한 저고리 등은 이 이야기를 진실로 믿고 싶게끔 만든다.

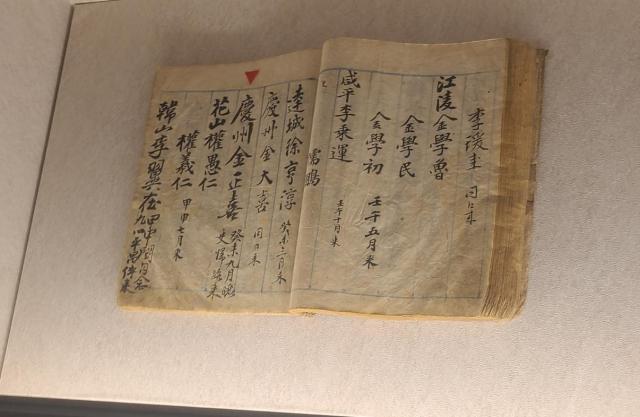

문수동자좌상과 관련된 또 다른 추측도 있다. 1984년 문수동자좌상 내부에서는 복장물 23종(불상 몸에 넣은 물건)이 나왔다. 그중 세조의 딸 의숙공주의 발원문에는 결혼생활 13년이 지나도록 아이를 갖지 못한 의숙공주 부부가 '지혜로운 아들'을 얻게 해 달라는 내용이 담겨 있다. 의숙공주의 염원을 위해 소년의 형상을 한 문수동자상이 봉안됐다는 해석이 나온 배경이다. 당시 나온 복장물 중에는 사리도 있었는데 방문했을 때는 부처님 오신 날을 맞아 ‘사리 친견’을 위해 월정사로 옮겨져 있었다.

그렇다면 왜 불상 안에 사리, 발원문, 저고리 같은 것들을 넣었을까. 장승요가 용 그림에 눈동자를 그리자 그 용이 하늘로 날아올랐듯, 불상은 복장물을 통해 미술품에서 불멸의 부처로 거듭난다고 <불복장의 비밀>은 설명한다. 복장물 하나하나가 불상에 생기를 불어넣는 숨결인 것이다.

오대산은 자장율사가 부처의 진신사리를 봉안한 후 신령스러운 곳이 됐듯이 산 곳곳에 사리들이 모셔져 있다. 특히 월정사 부도군에는 거북이와 사람 얼굴이 합쳐진 듯한 매우 독특한 비석 받침돌이 있다. 안내판은 익살스러운 원숭이 얼굴이라고 설명하지만 아무리 봐도 사람 얼굴이다. 단원 김홍도가 그린 ‘금강사군첩’의 월정사 그림에는 부도가 5기 있는데 이 그림은 1788년에 그려졌다. 오랜 세월 지금의 자리에 부도군이 있었음을 짐작할 수 있다.

포쇄 길이 아트로

오대산은 조선왕조 역사도 품었다. 임진왜란으로 전국 사고가 소실되자 조선왕조는 실록을 안전하게 보관하도록 1606년 오대산 깊은 곳에 2층 건물 두 채 ‘오대산사고’를 세웠다. 당시 조선 조정은 2년에 한 번씩 사관을 파견해 실록을 꺼내 바람에 말리는 '포쇄'를 시행했다. 국가유산청 산하 국립조선왕조실록박물관의 특별전 <오대산사고 가는 길>에서는 포쇄를 위해 오대산을 찾았던 이들의 발자취가 담긴 유물 40여 점을 볼 수 있다.

당시 사관들은 포쇄 후 한양으로 돌아가지 않고 금강산을 비롯해 관동 지역 명승을 둘러보곤 했다. 포쇄 길은 작품이 됐다. 추사 김정희(1786~1856)는 포쇄 후 들른 강릉 오죽헌에서 방명록 ‘심헌록’에 이름을 남겼고, 조선 후기 화가 이의성(1757~1833)은 오대산 사고 모습을 그림 ‘관동명승첩’에 담았다. 사관들은 전나무 숲길을 지나 폭포 금강연에 들러 주변 바위에 이름을 새겼다.

오대산에 깃든 이야기가 아름답기만 한 것은 아니다. 일제강점기와 한국전쟁 등 비극으로 점철된 근대사를 지나오면서 오대산사고와 실록은 고초를 겪어야 했다. 오대산사고본은 일제강점기였던 1913년에 일본 동경제국대학으로 모두 반출되었다가 1923년 관동대지진 당시 대부분이 화재로 사라졌다. 오대산사고 건물도 한국전쟁 당시 군사작전상 이유로 불태워진 것으로 추정된다.

하지만 ‘길을 통하여 세상으로 나왔고/길을 통하여 사람들과 만났다’는 고(故) 신경림 시인의 시처럼 이야기는 오대산의 길을 따라 다시 이어졌다. 오대산 사고본 실록 일부는 많은 이들의 간절한 염원 끝에 한국으로 돌아왔고, 오대산사고도 1990년대 원래 자리에 복원됐다. 2023년에는 오대산 사고 실록과 의궤를 보존하기 위한 국립조선왕조실록박물관이 오대산 초입에 문을 열었고, 바로 옆에는 석조보살좌상 등이 자리한 월정사 성보박물관이 자리한다. 오대산은 지금도 소박한 염원을 품은 사람들을 품고 있다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)