The Drowned Children

물 속의 아이들

Louise Glück

익사한 건 그럴 수 밖에 없었죠.

우선은 얼음이었죠 애들을 끌어당긴 건.

그리고 그땐 한겨울이었고

아이들의 양털 스카프들은

아이들이 가라앉고 이윽고 말이 없어질 때까지

그들 뒤에 떠 있었죠.

그리고 연못은 여러 개의 시커먼 팔들 속에서

아이들을 들어올립니다.

하지만 죽음은 애들에게 서로 다르게

왔었던 것 같아요,

처음엔 아주 착 붙어있었을텐데.

애들은 평소에도 앞도 안보고

천방지축이었죠. 그래서

좀 쉬고 싶었나 봐요. 램프를 켜고

테이블을 덮은 근사한 흰 천이 있는 곳에서

제 몸뚱이들을.

아직도 아이들은 자기들이 썼던 이름을 들어요

연못 위에서 미끄러지는 미끼처럼:

너희들 뭘 기다리고 있니

집으로 와, 집으로 와, 못 찾겠어

물 속에서, 파랗게 그리고 영원히.

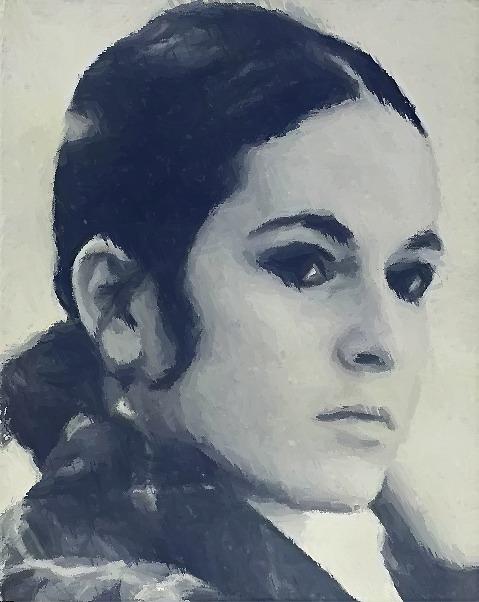

[젊은 시절의 루이즈 글릭 초상화.]

The Drowned Children [원문과 풀이]

You see, they have no judgment.

So it is natural that they should drown,

first the ice taking them in

and then, all winter, their wool scarves

floating behind them as they sink

until at last they are quiet.

보다시피, 아이들은 분별 따윈 없죠.

익사한 건 그럴 수 밖에 없었죠.

(judgment를 judgement와 다르게 해석해서

"알다시피, 아이들에겐 신의 심판 같은 건 없죠

그들이 물에 잠겼던 건 자연법칙같은 것이니까요"

라고 풀 수도 있다.)

우선은 얼음이었죠 애들을 끌어당긴 건.

그리고 그땐 한겨울이었고

아이들의 양털 스카프들은

아이들이 가라앉고 이윽고 말이 없어질 때까지

그들 뒤에 떠 있었죠.

And the pond lifts them in its manifold dark arms.

But death must come to them differently,

so close to the beginning.

그리고 연못은 여러 개의 시커먼 팔들 속에서

아이들을 들어올립니다.

하지만 죽음은 애들에게 서로 다르게

왔었던 것 같아요,

처음엔 아주 착 붙어있었을텐데.

As though they had always been

blind and weightless. Therefore

the rest is dreamed, the lamp,

the good white cloth that covered the table,

their bodies.

애들은 평소에도 앞도 안보고

천방지축이었죠. 그래서

좀 쉬고 싶었나 봐요. 램프를 켜고

테이블을 덮은 근사한 흰 천이 있는 곳에서

제 몸뚱이들을.

And yet they hear the names they used

like lures slipping over the pond:

What are you waiting for

come home, come home, lost

in the waters, blue and permanent.

아직도 아이들은 자기들이 썼던 이름을 들어요

연못 위에서 미끄러지는 미끼처럼:

너희들 뭘 기다리고 있니

집으로 와, 집으로 와, 못 찾겠어

물 속에서, 파랗게 그리고 영원히.

@ 이 시는 1974년에 발표한 작품이다. 글릭의 젊은 시절인 31세 때 썼다. 아마도 어떤 고통스럽거나 충격적인 경험이 있었지 않았을까. 물 속에서 죽은 아이는 하나가 아니다. 살짝 얼었던 얼음이 깨지는 바람에 물 속으로 들어가버렸다. 목에서 풀린 양털 스카프만 물 위에 떠 있었다.

이 장면이 소름돋을 만큼 생생한 까닭은, 필자가 7살쯤 되던 겨울에 연못에서 꼭 같은 일을 당했기 때문이다. 어머니가 특별히 사주신 털목이 있는 부츠를 신고, 앉은뱅이 썰매를 탈 때였다. 누가 부르는 것 같아 뒤를 보면서 타다가, 얼음이 녹아 생긴 큰 구덩이 속으로 쑥 들어가버렸다. 그 주위에는 얼음이 이미 상당히 녹아서 다른 사람이 접근할 수도 없었다고 한다. 다행히 아주 용감한 동네 형이 위험을 무릅쓰고 엎드려 미끄럼을 타면서 접근해 구덩이에 팔을 넣어 나를 끄집어 냈다. 새로 산 털부츠에는 얼음이 덕지덕지 붙었고, 나는 온몸이 얼음덩어리처럼 되어 집으로 업혀왔다.

이 아이들은 나처럼 행운의 손을 만나지 못했다. 그들은 숨이 멎고 조용해진 뒤에, 사람 대신 연못이 시커먼 팔을 열어 죽은 아이들을 올려보냈다. 함께 노느라 똑같이 빠졌지만, 둘은 물 속에서 헤어진 채 서로 다른 죽음을 맞았던 것 같다. 얼마나 허우적거렸겠는가. 7살의 나처럼, 그들도 앞도 제대로 안보고 팔랑개비처럼 가볍게 얼음 속으로 달려갔을 것이다. 그렇게 노느라 휴식이 필요했을지 모른다. 고즈넉한 꿈 속에서 램프를 켜고, 근사한 흰 천을 덮었다. 살아서가 아니라 죽은 채로.

죽었지만 아이들은 이름을 가지고 있다. 엄마와 아빠가 얼마나 그 이름을 불렀을까. 그 울음소리가 물 속 아이들의 귀에 왜 들리지 않겠는가. 그 소리들이 수면 위에서 미끄러지는 미끼처럼 흔들리며 아이들의 귀를 건드리지 않았겠는가. 그 안에서 뭘 기다리고 있느냐고, 이젠 집으로 오라고 부르고 부르는 소리들. 그러나 그 소리들은 푸른 빛으로 영원히 사라져가버린 아이들을 잃어버린 채 수면에서 겉돌 뿐이다.

'익사한 아이들'이란 말 대신 '물 속의 아이들'이란 제목으로 단 것은, 이 처절한 부름과 대답의 숨막히는 단절을 경험했던, 세월호 아이들이 생각났기 때문이다. 필자가 그때 썼던 같은 제목의 시를 여기 함께 올린다.

..............

물 속의 아이들 - 이빈섬

괜찮다 말했지요 꼼짝 말고 있으라 꼼짝 않고 있었지요 갑자기 선생님이 기울어지고 하늘이 뒤집혔죠 물이 들어왔어요 바다가 통째 들어왔어요 우릴 가뒀어요 카톡하며 낄낄거리던 친구가 둥둥 떠올랐죠 옆에서 장난 치던 녀석이 뒤집어져 처박혔죠 모든 것이 흐르기 시작했어요 세상이 캄캄해졌죠 눈앞이 환해졌죠 어떤 일이 일어났는지 모르겠어요 푸른 별빛이 내 발을 간질였죠 은빛 물고기가 내 귀를 두드리며 지나갔어요 하늘이 무거워졌죠 자꾸만 아래로 아래로 내려가는 꿈을 꾸었죠 하염없이 잠이 오기 시작했어요 엄마 우는 소리 아빠 화내는 소리 스마트폰 벨소리가 들렸어요 움직이려 하면 몸속 가득 바다가 출렁거려 대답 못했어요 미안해요 엄마 아빠 곧 돌아갈게요 발을 움직여 볼게요 여긴 그냥 고요해요 혼자 있던 집 같이 그래요 아무도 오지 않네요 왜 전화 안받으세요 메신저 확인해보세요 조금 추워요 밤이라 그런가 어둡고 답답해요 별이 왜 안 보이죠 숨소리가 잘 들리지 않아요 배도 고프고요 미안해요 난 괜찮아요 여행 가서 사고친 거 절대 아니거든요 곧 갈게요 어른들이 괜찮다 말했어요 꼼짝 말고 있으라 꼼짝 않고 있었을 뿐이예요 걱정말아요 엄마

이상국 논설실장 / 시인(이빈섬)

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)