“둘리를 처음 볼 때는 고길동이 밉고, 시간이 지나 고길동이 이해되면 당신은 어른이 된 겁니다.”

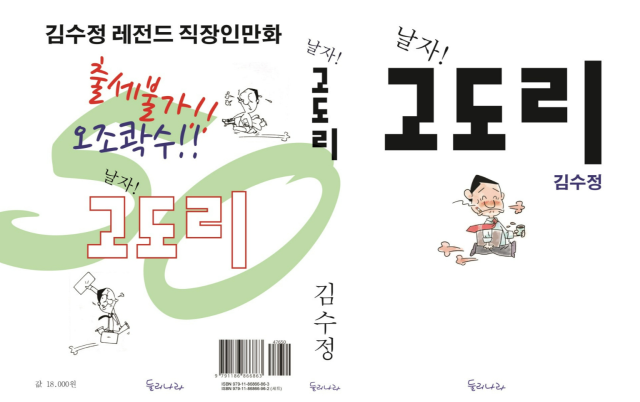

만화가 김수정은 ‘아기공룡 둘리’의 창작자이자, 1975년 데뷔 이후 50년 동안 한 길을 걸어온 작가다. 한국 애니메이션과 만화 산업의 한 장을 연 인물이자, 여전히 새로운 기술을 익히고, 새로운 이야기를 고민하는 현역 창작자다. 김수정 작가에게 만화는 직업이 아니었다. 삶을 들여다보고, 아이들과 같은 눈높이로 세상을 바라보는 방식이었다.

그는 “만화가가 된 건 잘한 선택”이라고 했다. 작품이 사랑받고, 캐릭터들이 회자되는 것도 감사한 일이지만, 무엇보다 어릴 적 꿈을 놓지 않았다는 점이 스스로에게 큰 위안이었다. “만화는 제가 가야 할 길”이라고 말하는 김수정 작가와 이야기를 나눴다.

“50년 전, 지금을 상상할 수 없었어요”

1975년 데뷔 당시, 김수정은 자신이 50년 후에도 만화를 그리고 있으리라 상상하지 못했다. “그땐 그저 창작에 몰입했을 뿐이었어요. 지금의 이 자리에 대해 생각할 겨를도 없었죠.”

책상 위엔 늘 필기구와 노트, 그리고 뒤늦게 배운 컴퓨터가 놓여 있다. 요즘은 디지털 툴도 익혔다. “인디자인으로 둘리 장편을 편집 중이고, 클립스튜디오 애니메이션도 시도하고 있어요. 많이 발전했죠?”라며 웃음을 지었다.

“가장 힘들었던 건, 만화를 그릴 수 없었던 시기”

김수정 작가는 1994년부터 10년 이상을 애니메이션 제작에 몰두하느라 만화를 그릴 수 없었다. 제작 환경도 열악했고, 적자가 지속됐다. 그는 “작가로서의 정체성에 큰 혼란이 왔다”고 회고한다. 2009년, TV 시리즈 ‘NEW 둘리’를 마무리한 뒤에야 다시 펜을 들 수 있었다. 그 시작은 어린이 소설 『모두 어디로 갔을까』였고, 이후 『사망유희』로 손을 풀며 만화로 복귀했다.

“둘리는 7살이에요. 그 나이 고민, 진지하고 태산 같죠”

둘리는 늘 7살이다. 작가는 아이들의 세계를 그리기 위해, 그들의 감정과 시선을 누구보다 진지하게 관찰했다. 그는 말한다. “7살의 고민은 어른이 보기엔 단순하지만, 그 나이 땐 정말 무겁고 진지하죠.”

그래서인지 만화를 계속 그리면서 마음이 ‘어려지는’ 느낌도 있다고. “아이들 마음을 이해해야 하니까요. 그들의 상상력과 감정은 결코 가볍지 않아요.”

“실패작도 있어요. 하지만 둘리는 아직 끝나지 않았어요”

가장 많이 알려진 캐릭터는 단연 ‘둘리’지만, 실패한 캐릭터도 많았다. 그중 하나는 ‘작은악마 동동이’. “한국적인 캐릭터를 만들려고 노력했는데 한 번 실패한 건 잘 안 되더라고요.”

하지만 둘리의 세계는 아직 끝나지 않았다. “둘리 이야기는 지금도 현재진행형이에요. 7살의 세계는 무궁무진하죠. 제가 그리지 않아도 누군가는 둘리의 새로운 이야기를 이어가길 바랍니다.”

“만화는 잉여가 아니다. 문화입니다”

김수정 작가는 ‘둘리’를 통해 만화가 문화로 자리 잡는 데 기여했다. 그는 “둘리 이전에는 만화가 잉여문화, 쓰레기 문화로 취급됐어요. 둘리를 통해 만화가 하나의 문화로 인정받았다고 생각해요.”

물론 반발도 있었다. 과거에는 둘리 속 캐릭터가 반말을 쓰고 어른에게 무례하다는 이유로 ‘비교육적’이라는 지적도 받았다. 하지만 김수정 작가는 단호했다. “아이를 성인군자처럼 만들려는 게 오히려 비교육적이에요. 실패하고 상상하며 크는 거죠. 만화는 그런 과정을 도와주는 매개체예요.”

“불확실함 속에서도 나를 믿는 힘이 필요해요”

신인 작가들에게 해주고 싶은 말이 있냐는 질문에, 그는 이렇게 답했다.

“세상이 너무 불확실하잖아요. 그만큼 절망도 크죠. 하지만 희망도 그 속에 있어요. 불확실할수록 스스로를 믿어야 합니다. 나를 믿어야 신념이 생기고, 흔들리지 않아요. 그러면 꿋꿋이 걸어갈 수 있어요.”

그의 이야기는 단순한 조언이 아니다. 6~7살 때의 꿈을 놓지 못해 결국 펜을 다시 잡았고, 창작을 통해 다시 살아갈 수 있었다는 고백이다.

“작업엔 시작도 끝도 없어요. 늘 마음속에 바다를 헤엄치는 고래가 있죠”

김수정 작가는 작업의 시작과 마무리에 대해 이렇게 말한다. “작업에는 시작도 끝도 없어요. 늘 마음속에 고래 한 마리가 있어서, 언제든 동해로 떠날 준비가 되어 있죠.”

만화가라는 직업은 그에게 “사는 이야기를 관찰하고, 소통하면서 같이 아파하는 일”이다. 그래서 그는 여전히 펜을 놓지 않고 있다. “내가 해야 할 일”이기에, 그는 만족도 대신 ‘책임감’이라는 단어를 택했다.

“만화처럼 즐거운 세상이 됐으면 좋겠어요”

“세상이 어렵죠. 그래도 이 모든 게 제자리를 찾고 안정됐으면 해요. 만화를 통해 웃을 수 있고, 새로운 계기가 생겼으면 좋겠어요. 만화처럼, 우리 삶도 조금은 즐거워지면 좋겠습니다.”

김수정 작가는 끝내지 않았다. 아니, 끝낼 수 없다. 그의 삶이 곧 만화이고, 만화가 곧 삶이기 때문이다. “둘리는 제 운명 같은 존재예요.” 그렇게 그는 오늘도, 7살 둘리의 눈으로 세상을 들여다본다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

댓글1

0 / 300

-

cra**** 2025-08-26 18:42:59둘리 사랑해요 ! 그런데 기자님 성함 김 호이~ 호이 ~ 둘리는 초능력 재주꾼

추천 기사

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)