[원철 스님]

임금만 바뀌어도 여기저기서 마찰음이 난무하기 마련이다. 하물며 왕조가 교체된다면 그 파열음은 더욱 증폭될 것이다. 고려에서 조선으로 국호가 변경되는 와중에서 일부는 고려 편을 들었고 일부는 조선 편에 줄을 섰다. 하지만 어떤 줄을 잡느냐에 따라 외형적인 결과는 하늘과 땅만큼 차이가 났다. 가문의 영광 혹은 멸문지화가 뒤따랐기 때문이다. 최영과 이성계도 그랬다. 그럼에도 그들은 모두 고려사람이다. 정치적 혼란기에 선택한 길은 승자와 패자로 확연히 나눠졌지만 서로에게 배려하는 마음까지 잃지는 않았다. 조선을 건국하고 몇 년 후에 태조 이성계(1335~1408)는 최영(1316~1388)장군에게 ‘무민(武愍)’이라는 시호를 내렸다. 인간적으로 화해를 한 것이다.

최영장군 묘는 경기도 고양시 덕양구 대자산에 자리잡았다. 서울시립승화원(벽제 화장장) 앞을 지난 뒤 도착한 주차장은 승용차 몇 대 정도 밖에 댈 수 없을 정도로 비좁았다. 주변이 개인 사유지인지라 진입부도 다소 궁색하다. 본격적으로 시작된 산책길을 따라 500m 가량 천천히 걸었다. 일행 3명이 모두 초행길이다. 유명세에 비해 접근도는 떨어졌지만 그것이 오히려 찾는 이들에게 고요하고 엄숙한 분위기를 누리도록 해준다. 저멀리 산마루에서 사부작 사부작 가을이 내려오는 소리가 들린다. 이윽고 묘소 안내판과 표지석 그리고 돌계단이 나타났다.

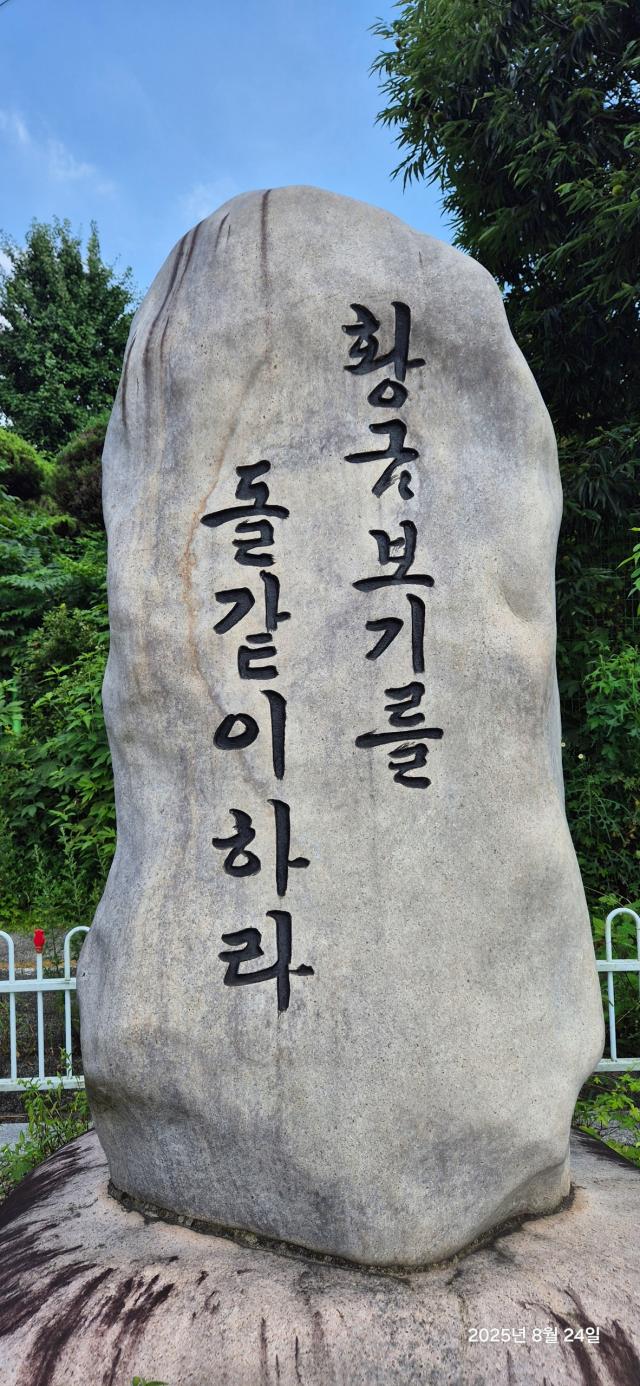

봉분에 잔디가 자라지 않는지라 뒷사람들은 ‘적분(赤墳 황톳빛 무덤)’이라고 불렀다. 이긍익(1736~1806)의《연려실기술》기록에 의하면 청렴의 증거로 당신 무덤에 풀이 나지 않을 것이라는 유언을 남겼다고 한다. 아버지 최원직(崔元直 ?~1333)의 ‘견금여석(見金如石 황금보기를 돌 같이 하라)’가르침을 좌우명으로 삼았기 때문이다. 부자(父子)의 무덤이 아래 위로 나란히 자리잡고 있다. 모두 고려양식인 사각형(方形) 고분이다. 아들의 봉분 규모가 더 크고 장식물도 제대로 갖추고 있는 것은 아버지보다 더 높은 벼슬을 지냈기 때문일 것이다. 무덤 곁의 부친 행적을 기록한 비석은 최영이 직접 썼다.

내려오는 길에 왕자의 묘소도 들렀다. 소현(1612~1645)세자의 아들인 경안군(1644~1665)과 손자인 임창군(1663~1724)이 주인공이다. 여기도 부자가 같은 구역에서 잠들어 있다. 아버지 묘와 아들 묘가 거리를 두고서 높낮이를 달리하여 자리잡았다. 병자호란 때 송파 삼전도에서 굴욕의 고두삼배를 한 인조임금이 매우 구박했던 전주이씨 소현세자파 핏줄의 시원지인 셈이다. 이성계도 아들 이방원에게 심한 꾸중을 그치지 않았다. 소현세자는 아버지에게 굴복했지만 이방원은 아버지를 넘어섰다. 드라마틱한 요소를 모두 갖춘 두 사건은 작가의 상상력까지 더해져 사극의 단골 소재에서 절대로 빠지지 않는다.

그런 구박과 갈등 속에서도 종교는 큰 의지처가 되었다. 전남 순천 송광사 관음전에는 경안군과 허씨부인의 수명장수를 발원하면서 조성한 관세음보살이 모셔져 있다. 2009년 그 기록이 확인되면서 세간에도 널리 알려졌다. 이성계는 말년에 정치적 주도권을 아들에게 빼앗겼다. 이방원이 싫어서 한양 도성을 떠나 많은 시간을 양주 회암사(檜巖寺)에서 머물렀다. 이성계의 무덤 근처에도 왕릉을 지키는 원찰인 개경사(開慶寺) 터가 남아 있다. 어쨋거나 1인자는 말할 것도 없고 2인자 역시 고독한 자리일 수 밖에 없다. 왕실종친의 구성원이기도 하지만 한 집안의 가장으로써 고뇌와 번뇌는 보통사람들과 크게 다르지 않았다.

어쨋거나 당시 백성들에게 가장 많은 사랑을 받았던 이는 최영장군이라 하겠다. 황해도 개성 덕물산, 남해안 통영 부산, 충남 홍성 등에 사당이 세워졌다. 특히 추자도 사연은 각별하다. 군사들과 함께 제주도 가는 길에 잠시 그 섬에 정박했다. 섬 주민의 생활이 곤궁한 것을 보고서 가난을 해결케 하는데 도움을 주고자 그물엮는 법을 가르쳐 주었다고 한다. 그 후 은혜에 보답하고자 섬사람들이 힘을 모아 사당을 건립했다. 이렇게 전국적으로 민간신앙으로 승화될 만큼 고려 조선 민중들의 지지도가 절대적임을 알 수 있다. 지금도 경기도 양주시 장흥읍에 있는 청향사 사당을 중심으로 최영장군당굿보존회(기능보유자 서경욱 만신. 황해도 무형유산 제5호)가 운영되고 있다.

세종 때 집현전 대제학을 지낸 변계랑(卞季良1369~1430)선생은 ‘최영장군을 추모하는 글(哭崔侍中)’을 남겼다. 그 역시 고려와 조선 두 시대를 동시에 살아내야 했던 인물이었다.

분위광국빈성성(奮威光國鬢星星) 나라위해 분투하다 백발이 성성하니

학어가동진식명(學語街童盡識名) 말 배운 아이들도 그 이름을 알고 있네.

일편장심응불사(一片壯心應不死) 한 조각 장한 마음 죽지 않고 살아서

천추영여태산횡(千秋永與太山橫) 태산과 더불어 영원히 우뚝하리라.

원철 필자 주요 이력

▷조계종 연구소장 ▷조계종 포교연구실 실장 ▷해인사 승가대학 학장

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)