영화 모던타임스처럼 분업화된 공장에서 인간이 기계처럼 일했던 20세기 초, 체코의 극작가 카렐 차페크(Karel Čapek, 1890~1938)는 재미난 발상을 했다. 인간이 기계에 맞춰 노동을 할 것이 아니라 아예 기계가 인간을 대신해 일한다는 것. 그는 인간을 닮은 기계를 그의 희곡에 등장시켰다. 제목은 '로숨의 유니버설 로봇(Rossum’s Universal Robot·RUR)'. 줄거리는 다음과 같다.

미래 인류는 인간의 노동을 대신할 정교한 '로봇'을 만들어 노동이나 전쟁을 맡긴다. 이 연극에 등장하는 로봇은 지금으로 치면 강(强) 인공지능(AI)을 지닌 로봇들이다. 인간과 진배없이 사고하고 행동한다. 로봇은 점차 진화하고 지능이나 힘에 있어 인간을 훨씬 넘어선다. 인간의 지위를 넘보고 결국은 인간을 모두 살해한다.

1921년 1월 25일 처음으로 공연된 이 연극은 그 후 많은 나라에서 지금까지 공연되고 있다. 이 희곡에서 '로봇'이라는 용어가 처음으로 만들어졌고, 연극의 유명세에 힘입어 오늘날 인공 생명체를 묘사하는 단어가 되었다. 차페크는 노동을 의미하는 체코어 'Robota'에서 a를 빼고 Robot만 차용해 오늘날 일반명사가 된 '로봇'이라는 용어를 만들어 냈다.

자의식을 지닌 로봇들의 이야기는 이후 다양한 영화와 소설의 주제가 되었다. 그중 대표적인 작품이 2000년에 등장한 '바이센테니얼 맨(Bicentennial Man)'이다. 여기선 자유와 자신의 권리를 주장하며 인간이 되고자 하는 로봇이 등장한다. AI가 진화해서 인격을 갖추는 날이 왔을 때, 과연 우리는 그 인공물을 인격체로 인정할 수 있을까?

사람들은 아리스토텔레스가 말한 노예의 일을 대신하면서 모든 인간을 귀족처럼 살게 하는 로봇 유토피아를 꿈꾸지만 로봇이 너무 정교하게 발전하면 인간의 일뿐만 아니라 삶까지도 대신하려 할 수 있다는 로봇 디스토피아가 현실이 될 수 있다는 것을 경고한 것이다.

이 희곡에서처럼 로봇이 자의식을 가진다는 설정은 과학적이라기보다는 주술적 사고에 가깝다. 그러나 기술의 역사는 언제나 주술과 마법을 현실로 만들어 왔다. AI가 체스 챔피언을 이겼을 때만 해도 바둑을 이길 수 있으리라는 것은 상상 속에서나 가능한 시나리오였다. 그런데 딥러닝 기술이 등장하고 알파고란 AI 프로그램이 등장하면서 바둑 챔피언들을 모두 물리쳤다.

1939년 뉴욕 만국박람회에 웨스팅하우스사는 놀라운 발명품을 출품했다. 이는 키가 2미터나 되는 진짜 휴머노이드였다. 이 로봇의 이름은 '일렉트로(Elektro the Moto-Man)'. 음성명령으로 작동하고 수백 개의 단어를 사용해 말도 했다. 심지어는 담배도 피웠다. 일렉트로의 광전자 눈은 빨강과 녹색을 구분할 수 있었다. 박람회장에서 일렉트로는 이와 같은 능력을 보여주는 20분짜리 쇼를 공연했다.

일부 사람들은 일렉트로 안에 사람이 들어가서 눈속임을 펼치고 있는 것이라 의심을 했다. 제작자 바넷(Joseph Barnett)은 일렉트로의 몸통 일부를 절개해서 내부 기관이 작동하는 것을 보여주기까지 했다. 일렉트로의 몸속에선 캠 샤프트와 기어들이 모터의 힘으로 돌아가고 있었다. 로봇의 목소리를 담당한 것은 레코드 플레이어였다. 명령에 반응하거나 움직임을 제어한 것은 유선 조종장치였다.

일렉트로는 박람회 이듬해인 1940년에는 로봇 강아지 '스파코(Sparko)'까지 데리고 다니면서 인기몰이를 했다. 이 일렉트로는 아직도 웨스팅하우스사에서 보관 중이며 인류 역사상 가장 오래된 로봇이라는 타이틀을 거머쥐고 있다.

일렉트로는 1960년에는 영화배우로 출연까지 했으나 그 후 완전히 해체되었다. 머리 부분은 웨스팅하우스 직원의 퇴직 선물로 전달되기도 하는 수모를 겪었으나 2004년 재조립되어 로봇역사의 시작을 알린 명물로 거듭났다.

1940년대, 이때만 해도 AI에 대해선 잘 몰랐다. 그래도 사람들은 로봇기술은 진화를 거듭할 것이고 마침내 인간을 능가하는 로봇이 나올 것이라는 불안감을 마음속에 담아 두었다. 상상 속의 로봇을 제어하는 선언문이 나왔으니 바로 아시모프(Isaac Asimov, 1920~1992)의 '로봇공학의 3원칙(Three Laws of Robotics)'이다.

1942년 아시모프는 그의 단편소설 '런어라운드(Runaround)'에서 지금도 유명한 로봇공학의 3원칙을 주장했다. 로봇은 인간과의 관계에 있어 다음의 세 가지 원칙을 위배해서는 안 된다는 것이다.

제1원칙: 로봇은 인간에게 해를 입혀서는 안 된다. 그리고 위험에 처한 인간을 모른 척해서도 안 된다.

제2원칙: 1원칙에 위배되지 않는 한 로봇은 인간의 명령에 복종해야 한다.

제3원칙: 제1원칙과 제2원칙에 위배되지 않는 한 로봇은 로봇 자신을 지켜야 한다.

그리고 1985년 아시모프는 이 3대 원칙에 로봇으로부터 인류의 안전을 보장하기 위해 '로봇은 인류에게 해를 가하거나, 행동을 하지 않음으로써 인류에게 해를 끼치지 않는다'를 0번째 법칙으로 추가하였다. 아마도 1984년에 개봉된 영화 ‘터미네이터’의 스카이넷을 보고 추가한 것 같다.

그런데 이런 상상적 원칙이 AI 역사에 등장하는 이유는 이 원칙이 로봇이나 AI 관련 작품들뿐 아니라 AI 개발을 하는 과학자들에게도 존중받고 있기 때문이다. 그래서 이 3원칙 발표 이후 나오는 많은 로봇 소재 영화나 소설들은 3원칙을 서로 충돌시켜서 로봇을 무력화시키거나 갈등에 빠트린다. 이 3원칙이 너무 유명하다 보니 많은 사람들이 이 3원칙을 국제기구에서 만든 법률로 착각하고 있다.

3원칙은 2004년 영화 '아이, 로봇'에서 극적인 재미를 끌어올리는 소재로 사용되었다. 그러나 AI가 특이점을 지나 스스로 판단을 할 수 있는 단계까지 갔을 때 과연 이 원칙을 지키려 할 것인가에 대해서는 큰 의문이 남는다. 3원칙은 로봇을 인간의 영원한 노예로 만들기 위한 기본 알고리즘이다.

그러나 이 원칙은 인간에게도 적용될 수 있다. 공동체적 목적 달성을 위해 개인의 희생이 정당화되고 강요되는 사례가 많다. 아직도 로봇의 정의가 진화 중이고 로봇의 위험에 대한 판단 기준, 또 로봇이 누구의 명령에 따라야 하는지도 불분명하다. 어떻게 보면 앞으로 AI 연구는 3원칙과 같은 윤리적 판단 기준을 정립하는 데 더 많은 노력을 해야 한다.

아시모프의 정의는 인간적 관점에서 보면 매우 이기적이고 작위적이다. 그러나 AI 개발에 어떤 명확한 원칙이 뒷받침되어야 한다는 것에는 모두가 동의한다. 앞으로 인간을 능가하는 두뇌를 가질 인공두뇌에는 이런 강압적인 3원칙보다는 우리의 선비 정신과 같이 자비롭고 남을 돕는 영웅적 알고리즘이 기본으로 깔려 있어야 하는 것은 아닐까?

"나는 사회에 보상하고, 무고한 시민을 보호하며, 법 질서를 수호한다."

이렇게 3대 강령을 외치며 로보캅은 악당을 향해 총을 쐈다.

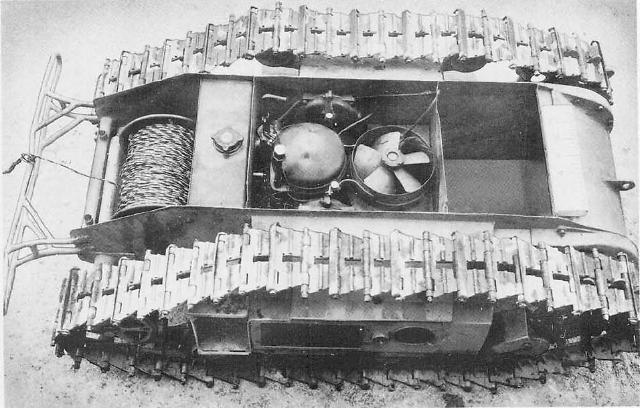

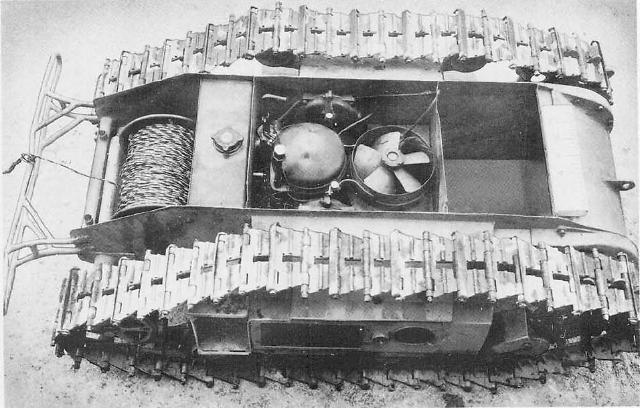

로보캅과 같이 자의식이 없는 사이보그가 인간을 살상하는 일은 이미 2차 세계대전 때부터 시작되었다. 전장에서 독일은 골리앗 로봇을 사용했다. 골리앗은 유선으로 조종되던 무인 로봇이었다. 이 로봇은 몸체에 많은 폭탄을 적재하고 적진에 들어가 자폭하는 식으로 많은 사람들을 살상했다. 쉽게 말하자면 이동식 지뢰였다. 이 로봇에는 아시모프의 원칙 따위는 안중에도 없었던 것이다.

오늘날에는 하늘을 나는 로봇, 드론이 대량 살상무기로 사용되고 있다. 드론이 인간에 의해 원격조종되고 있다고는 하지만 이 역시 로봇이 인간을 살상하는 것이다. 또한 AI가 발달함에 따라 무선 조종 없이도 자율적으로 공격을 판단하는 드론도 나오고 있다.

이런 식으로 로봇이 전쟁에 사용되고 AI가 공격 명령을 판단하는 용도로 사용된다면 인류의 미래는 어떻게 될까? 슈퍼 AI가 출현해 이런 공격용 로봇들과 연결되어 인간 살상 명령을 내리는 상황? 가능하다고 보는 것이 맞다.

문제는 킬러 로봇이 인간처럼 판단을 할 수 없고, 인간의 존엄성과 동정심, 자비 등을 갖고 있지 않다는 것이다. 지금도 드론이 장갑차, 견마형 로봇, 선박 등 다양한 살상형 로봇으로 개발되고 있다. 전장에서 적군의 공격에 죽는 것은 매우 불행한 일인데, 그 적군이 인간도 아니고 기계라면 그 죽음이 더욱 비참할 것 같다.

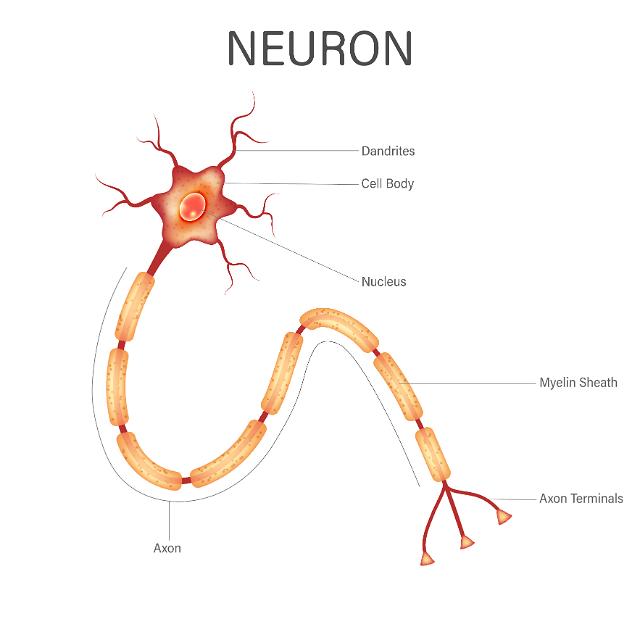

지금까지 살펴본 AI의 인문학적 역사에서도 알 수 있듯이 인류는 여러 가지 이유로 인간을 닮은 존재를 만들기 위해 노력했다. 그래서 나온 것이 인간의 역설계. 인체를 역설계해서 오토마타를 만들고 인체의 순환시스템을 모방해 자동 장치를 개발했다. 이런 노력의 마지막 단계는 인간의 사고구조를 역설계, 즉 뇌를 역설계하는 일이었다. 그래서 찾은 것이 뇌가 다양한 뉴런의 집합인 신경망으로 구성되어 있다는 사실이다. 사람의 신경망을 모방한 기계 학습 알고리즘을 만들면 생각하는 기계, AI를 만들 수도 있겠다는 생각에 이르렀던 것이다.

인공 신경망을 최초로 생각해 낸 사람은 신경 생리학자 워런 매컬러(Warren McCulloch, 1989~1969)와 인문학자 월터 피츠(Walter Pitts, 1923~1969)이다. 이들은 1943년 '매컬러 피츠 뉴런' 모델을 탄생시킨 논문 '신경 작용에 내재한 개념에 대한 논리적 해석(A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity)'에서 신경망에 대한 수학적 모형을 처음으로 제시했다. 그들은 이 논문에서 인간의 두뇌를 2진 원소들의 집합으로 설명하고 지금의 AI를 탄생시킨 학문적 토대를 마련한 것이다.

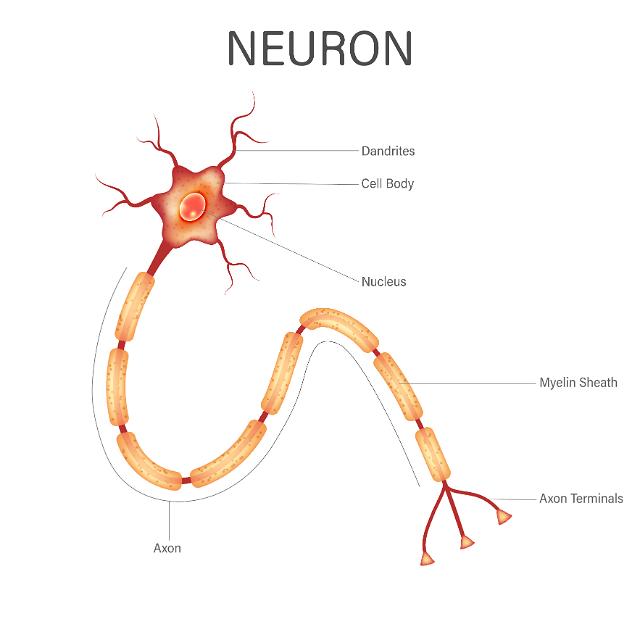

우리의 뇌를 구성하고 있는 것은 전기적인 신호를 전달하는 뉴런이란 특이한 세포이다. 이 뉴런의 수상돌기(Dendrite)는 신호를 수신하는 역할을, 축색돌기(Axon)는 신호를 송신하는 역할을 한다. 뉴런은 정보를 처리하고 다른 세포로 처리된 정보를 전달하여 우리 몸의 모든 활동이나 사고를 할 수 있도록 한다. 이런 처리 과정을 역설계해서 기계에 적용할 수 있도록 만든 알고리즘이 바로 인공 신경망이다. AI는 인간 두뇌의 신경망 원리에 근거해서 구현된 컴퓨팅 시스템의 총칭이라 할 수 있다.

매컬러 피츠 뉴런 이론이 발견한 것은 뉴런의 작용이 0과 1의 정보의 전달로 이루어지는 2진법 논리 회로라는 것이었다. 따라서 매컬러와 피츠는 당시 전신에서 사용하던 릴레이(relay)라는 장치로 논리 회로를 만들 수 있다고 생각했다. 이들의 이론에 큰 영향을 받았던 노이만(John von Neumann, 1903~1957)은 이 릴레이를 진공관으로 대체해서 프로그램 내장 방식을 한 컴퓨터를 생각하게 되었고, 이런 이론을 토대로 진공관을 사용하여 만든 전자식 계산기 에니악(ENIAC)이 탄생했다. 인공 신경망 이론이 최초의 컴퓨터를 탄생시키는 데 산파역을 한 셈이다.

RUR 연극의 한 장면. [사진=위키피디아]

미래 인류는 인간의 노동을 대신할 정교한 '로봇'을 만들어 노동이나 전쟁을 맡긴다. 이 연극에 등장하는 로봇은 지금으로 치면 강(强) 인공지능(AI)을 지닌 로봇들이다. 인간과 진배없이 사고하고 행동한다. 로봇은 점차 진화하고 지능이나 힘에 있어 인간을 훨씬 넘어선다. 인간의 지위를 넘보고 결국은 인간을 모두 살해한다.

1921년 1월 25일 처음으로 공연된 이 연극은 그 후 많은 나라에서 지금까지 공연되고 있다. 이 희곡에서 '로봇'이라는 용어가 처음으로 만들어졌고, 연극의 유명세에 힘입어 오늘날 인공 생명체를 묘사하는 단어가 되었다. 차페크는 노동을 의미하는 체코어 'Robota'에서 a를 빼고 Robot만 차용해 오늘날 일반명사가 된 '로봇'이라는 용어를 만들어 냈다.

자의식을 지닌 로봇들의 이야기는 이후 다양한 영화와 소설의 주제가 되었다. 그중 대표적인 작품이 2000년에 등장한 '바이센테니얼 맨(Bicentennial Man)'이다. 여기선 자유와 자신의 권리를 주장하며 인간이 되고자 하는 로봇이 등장한다. AI가 진화해서 인격을 갖추는 날이 왔을 때, 과연 우리는 그 인공물을 인격체로 인정할 수 있을까?

이 희곡에서처럼 로봇이 자의식을 가진다는 설정은 과학적이라기보다는 주술적 사고에 가깝다. 그러나 기술의 역사는 언제나 주술과 마법을 현실로 만들어 왔다. AI가 체스 챔피언을 이겼을 때만 해도 바둑을 이길 수 있으리라는 것은 상상 속에서나 가능한 시나리오였다. 그런데 딥러닝 기술이 등장하고 알파고란 AI 프로그램이 등장하면서 바둑 챔피언들을 모두 물리쳤다.

드디어, 찐 로봇이 나타났다

1939년 뉴욕 만국박람회에 웨스팅하우스사는 놀라운 발명품을 출품했다. 이는 키가 2미터나 되는 진짜 휴머노이드였다. 이 로봇의 이름은 '일렉트로(Elektro the Moto-Man)'. 음성명령으로 작동하고 수백 개의 단어를 사용해 말도 했다. 심지어는 담배도 피웠다. 일렉트로의 광전자 눈은 빨강과 녹색을 구분할 수 있었다. 박람회장에서 일렉트로는 이와 같은 능력을 보여주는 20분짜리 쇼를 공연했다.

일부 사람들은 일렉트로 안에 사람이 들어가서 눈속임을 펼치고 있는 것이라 의심을 했다. 제작자 바넷(Joseph Barnett)은 일렉트로의 몸통 일부를 절개해서 내부 기관이 작동하는 것을 보여주기까지 했다. 일렉트로의 몸속에선 캠 샤프트와 기어들이 모터의 힘으로 돌아가고 있었다. 로봇의 목소리를 담당한 것은 레코드 플레이어였다. 명령에 반응하거나 움직임을 제어한 것은 유선 조종장치였다.

웨스팅하우스의 일렉트로와 스파코. [사진=위키피디아]

일렉트로는 박람회 이듬해인 1940년에는 로봇 강아지 '스파코(Sparko)'까지 데리고 다니면서 인기몰이를 했다. 이 일렉트로는 아직도 웨스팅하우스사에서 보관 중이며 인류 역사상 가장 오래된 로봇이라는 타이틀을 거머쥐고 있다.

일렉트로는 1960년에는 영화배우로 출연까지 했으나 그 후 완전히 해체되었다. 머리 부분은 웨스팅하우스 직원의 퇴직 선물로 전달되기도 하는 수모를 겪었으나 2004년 재조립되어 로봇역사의 시작을 알린 명물로 거듭났다.

로봇공학의 3원칙

1940년대, 이때만 해도 AI에 대해선 잘 몰랐다. 그래도 사람들은 로봇기술은 진화를 거듭할 것이고 마침내 인간을 능가하는 로봇이 나올 것이라는 불안감을 마음속에 담아 두었다. 상상 속의 로봇을 제어하는 선언문이 나왔으니 바로 아시모프(Isaac Asimov, 1920~1992)의 '로봇공학의 3원칙(Three Laws of Robotics)'이다.

1942년 아시모프는 그의 단편소설 '런어라운드(Runaround)'에서 지금도 유명한 로봇공학의 3원칙을 주장했다. 로봇은 인간과의 관계에 있어 다음의 세 가지 원칙을 위배해서는 안 된다는 것이다.

제1원칙: 로봇은 인간에게 해를 입혀서는 안 된다. 그리고 위험에 처한 인간을 모른 척해서도 안 된다.

제2원칙: 1원칙에 위배되지 않는 한 로봇은 인간의 명령에 복종해야 한다.

제3원칙: 제1원칙과 제2원칙에 위배되지 않는 한 로봇은 로봇 자신을 지켜야 한다.

그리고 1985년 아시모프는 이 3대 원칙에 로봇으로부터 인류의 안전을 보장하기 위해 '로봇은 인류에게 해를 가하거나, 행동을 하지 않음으로써 인류에게 해를 끼치지 않는다'를 0번째 법칙으로 추가하였다. 아마도 1984년에 개봉된 영화 ‘터미네이터’의 스카이넷을 보고 추가한 것 같다.

소설 '아이, 로봇' 표지. [사진=위키피디아]

그런데 이런 상상적 원칙이 AI 역사에 등장하는 이유는 이 원칙이 로봇이나 AI 관련 작품들뿐 아니라 AI 개발을 하는 과학자들에게도 존중받고 있기 때문이다. 그래서 이 3원칙 발표 이후 나오는 많은 로봇 소재 영화나 소설들은 3원칙을 서로 충돌시켜서 로봇을 무력화시키거나 갈등에 빠트린다. 이 3원칙이 너무 유명하다 보니 많은 사람들이 이 3원칙을 국제기구에서 만든 법률로 착각하고 있다.

3원칙은 2004년 영화 '아이, 로봇'에서 극적인 재미를 끌어올리는 소재로 사용되었다. 그러나 AI가 특이점을 지나 스스로 판단을 할 수 있는 단계까지 갔을 때 과연 이 원칙을 지키려 할 것인가에 대해서는 큰 의문이 남는다. 3원칙은 로봇을 인간의 영원한 노예로 만들기 위한 기본 알고리즘이다.

그러나 이 원칙은 인간에게도 적용될 수 있다. 공동체적 목적 달성을 위해 개인의 희생이 정당화되고 강요되는 사례가 많다. 아직도 로봇의 정의가 진화 중이고 로봇의 위험에 대한 판단 기준, 또 로봇이 누구의 명령에 따라야 하는지도 불분명하다. 어떻게 보면 앞으로 AI 연구는 3원칙과 같은 윤리적 판단 기준을 정립하는 데 더 많은 노력을 해야 한다.

아시모프의 정의는 인간적 관점에서 보면 매우 이기적이고 작위적이다. 그러나 AI 개발에 어떤 명확한 원칙이 뒷받침되어야 한다는 것에는 모두가 동의한다. 앞으로 인간을 능가하는 두뇌를 가질 인공두뇌에는 이런 강압적인 3원칙보다는 우리의 선비 정신과 같이 자비롭고 남을 돕는 영웅적 알고리즘이 기본으로 깔려 있어야 하는 것은 아닐까?

로봇, 드디어 인간을 사냥하기 시작하다

"나는 사회에 보상하고, 무고한 시민을 보호하며, 법 질서를 수호한다."

이렇게 3대 강령을 외치며 로보캅은 악당을 향해 총을 쐈다.

로보캅과 같이 자의식이 없는 사이보그가 인간을 살상하는 일은 이미 2차 세계대전 때부터 시작되었다. 전장에서 독일은 골리앗 로봇을 사용했다. 골리앗은 유선으로 조종되던 무인 로봇이었다. 이 로봇은 몸체에 많은 폭탄을 적재하고 적진에 들어가 자폭하는 식으로 많은 사람들을 살상했다. 쉽게 말하자면 이동식 지뢰였다. 이 로봇에는 아시모프의 원칙 따위는 안중에도 없었던 것이다.

2차 세계대전 때 사용된 이동식 지뢰 골리앗(SdKfz 303)의 내부 구조. [사진=위키피디아]

오늘날에는 하늘을 나는 로봇, 드론이 대량 살상무기로 사용되고 있다. 드론이 인간에 의해 원격조종되고 있다고는 하지만 이 역시 로봇이 인간을 살상하는 것이다. 또한 AI가 발달함에 따라 무선 조종 없이도 자율적으로 공격을 판단하는 드론도 나오고 있다.

이런 식으로 로봇이 전쟁에 사용되고 AI가 공격 명령을 판단하는 용도로 사용된다면 인류의 미래는 어떻게 될까? 슈퍼 AI가 출현해 이런 공격용 로봇들과 연결되어 인간 살상 명령을 내리는 상황? 가능하다고 보는 것이 맞다.

문제는 킬러 로봇이 인간처럼 판단을 할 수 없고, 인간의 존엄성과 동정심, 자비 등을 갖고 있지 않다는 것이다. 지금도 드론이 장갑차, 견마형 로봇, 선박 등 다양한 살상형 로봇으로 개발되고 있다. 전장에서 적군의 공격에 죽는 것은 매우 불행한 일인데, 그 적군이 인간도 아니고 기계라면 그 죽음이 더욱 비참할 것 같다.

인공신경망

지금까지 살펴본 AI의 인문학적 역사에서도 알 수 있듯이 인류는 여러 가지 이유로 인간을 닮은 존재를 만들기 위해 노력했다. 그래서 나온 것이 인간의 역설계. 인체를 역설계해서 오토마타를 만들고 인체의 순환시스템을 모방해 자동 장치를 개발했다. 이런 노력의 마지막 단계는 인간의 사고구조를 역설계, 즉 뇌를 역설계하는 일이었다. 그래서 찾은 것이 뇌가 다양한 뉴런의 집합인 신경망으로 구성되어 있다는 사실이다. 사람의 신경망을 모방한 기계 학습 알고리즘을 만들면 생각하는 기계, AI를 만들 수도 있겠다는 생각에 이르렀던 것이다.

인공 신경망을 최초로 생각해 낸 사람은 신경 생리학자 워런 매컬러(Warren McCulloch, 1989~1969)와 인문학자 월터 피츠(Walter Pitts, 1923~1969)이다. 이들은 1943년 '매컬러 피츠 뉴런' 모델을 탄생시킨 논문 '신경 작용에 내재한 개념에 대한 논리적 해석(A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity)'에서 신경망에 대한 수학적 모형을 처음으로 제시했다. 그들은 이 논문에서 인간의 두뇌를 2진 원소들의 집합으로 설명하고 지금의 AI를 탄생시킨 학문적 토대를 마련한 것이다.

뉴런의 구조 [사진=게티이미지뱅크]

우리의 뇌를 구성하고 있는 것은 전기적인 신호를 전달하는 뉴런이란 특이한 세포이다. 이 뉴런의 수상돌기(Dendrite)는 신호를 수신하는 역할을, 축색돌기(Axon)는 신호를 송신하는 역할을 한다. 뉴런은 정보를 처리하고 다른 세포로 처리된 정보를 전달하여 우리 몸의 모든 활동이나 사고를 할 수 있도록 한다. 이런 처리 과정을 역설계해서 기계에 적용할 수 있도록 만든 알고리즘이 바로 인공 신경망이다. AI는 인간 두뇌의 신경망 원리에 근거해서 구현된 컴퓨팅 시스템의 총칭이라 할 수 있다.

매컬러 피츠 뉴런 이론이 발견한 것은 뉴런의 작용이 0과 1의 정보의 전달로 이루어지는 2진법 논리 회로라는 것이었다. 따라서 매컬러와 피츠는 당시 전신에서 사용하던 릴레이(relay)라는 장치로 논리 회로를 만들 수 있다고 생각했다. 이들의 이론에 큰 영향을 받았던 노이만(John von Neumann, 1903~1957)은 이 릴레이를 진공관으로 대체해서 프로그램 내장 방식을 한 컴퓨터를 생각하게 되었고, 이런 이론을 토대로 진공관을 사용하여 만든 전자식 계산기 에니악(ENIAC)이 탄생했다. 인공 신경망 이론이 최초의 컴퓨터를 탄생시키는 데 산파역을 한 셈이다.

강시철 휴센텍 대표이사 kangshichul@gmail.com

강시철 휴센텍 대표이사 [사진=강시철 휴센텍 대표 제공]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)