[사진 = 배석규 칼럼니스트]

사냥 훈련을 통해 칭기스칸이 가장 우선적으로 얻고자 한 것은 병사들의 전투력을 높이는 것이었다. 무기를 사용하는 방법에서부터 시작해서 야수를 포위하는 방법, 사냥감을 일격에 격멸 시키는 방법, 도망가는 맹수를 놓치지 않고 효율적으로 포획하는 방법, 맹수가 강하게 반발할 때 재빨리 피하는 방법, 이런 것들을 통해 기동력과 전투력을 높이는 경험을 익히도록 했다.

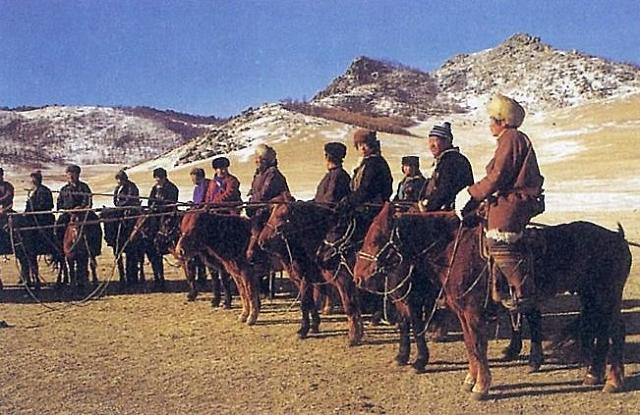

[사진 = 13세기 몽골군]

▶ 사냥감에게서 배우는 전술

몽골군은 사냥하는 기술을 통해 전투력을 높일 뿐 아니라 사냥하는 동안 익히게 된 야생동물의 특성에서도 나름대로 전술을 터득했다. 늑대에게서는 고도의 경계심을 갖는 방법을 익혔다. 매에게서는 쏜살같이 적을 기습하는 방법을 배웠다.

[사진 = 초원의 말떼]

특히 맹수들을 사냥할 때 적용했던 사냥 방법은 가장 효과적으로 전술에 활용할 수 있었다. 맹수들이 강하게 덤비거나 공격해올 때는 정면으로 대적하기보다는 물러섰다가 다시 공격하는 방법을 반복하면서 맹수가 지칠 때까지 기다린다.

[사진 = 말달리는 아이들]

교황 이노센트 4세의 명을 받아 몽골을 여행하고 돌아갔던 이탈리아의 프란체스코회 수도사 카르피니의 이에 관한 묘사를 보자.

"몽골 병사는 적을 발견하자마자 한 사람이 서너 대씩 화살을 쏘아대면서 돌진한다. 적이 꺾이지 않는다는 것을 알아채면 우군 쪽으로 퇴각한다. 그러나 이는 미리 배치된 복병들 속으로 적을 유인하기 위한 행동일 뿐이다. 그들이 적이 강하다고 판단되면 하루나 이틀이 지나도록 후퇴한 뒤 적이 줄을 지어 지나가면 튀어 나와 기습한다."

▶ 몰이사냥 식 전투

[사진 = 몰이사냥]

특히 호레즘과 나중에 헝가리에서 치러진 전투는 적을 한곳으로 몰아 지치게 한 뒤 조직적으로 살육하는 몰이사냥의 모습과 흡사했다.

이러한 전술들은 사실상 몽골이 새롭게 만들어 낸 것은 아니다. 초원의 유목민들이 전통적으로 사용해 왔던 사냥방법이지만 이를 실제의 전술에 가장 효과적으로 활용한 것이 바로 칭기스칸이었다.

▶ 씨족 간 단결․협력 상징

[사진 = 초원의 유목민]

"도망 잘 치는 짐승을 사냥할 때 우리는 몰이꾼으로 앞장서 그대에게 몰아다 줄 것이다. 초원에 사는 짐승들을 사냥할 때 그 뒷다리가 하나가 될 때까지 힘껏 눌러서 그대에게 줄 것이다."

▶ 다양한 집단을 하나로 엮어내는 최선의 방법

[사진 = 몽골건국 축하연]

[사진 = 몽골인 축제]

"몽골군은 사냥을 통해 무기 사용법을 숙지하고 정탐이나 포위 방법을 훈련하며 기마술을 익히고 고난을 견디는 능력도 키운다. 전쟁을 하지 않을 때도 군대를 수렵장으로 내몰아 쉴 틈을 주지 않는데, 그 목적은 사냥보다 군사훈련에 있다." 고 증언하고 있다.

[사진 = 유목민 축제]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)