보이스피싱 피해가 급증하는 가운데 금융위원회가 지난달 29일 인공지능(AI) 기반 보이스피싱 공동대응 플랫폼 'ASAP(에이샙)'을 출범시켰다. 금융회사 간 정보를 실시간 공유해 범죄를 조기에 차단한다는 목표다. 약어의 의미처럼 'As Soon As Possible(가능한 한 빨리)' 신속한 대응을 내세워 추진됐지만, 제도적 기반은 아직 완전하지 않다.

11일 금융권에 따르면 현재 ASAP에 등록해 운영 중인 곳은 은행권 19곳으로, 4대 금융지주(국민·신한·하나·우리)를 비롯해 주요 지방은행과 산업·수출입은행 등 특수은행이 포함됐다.

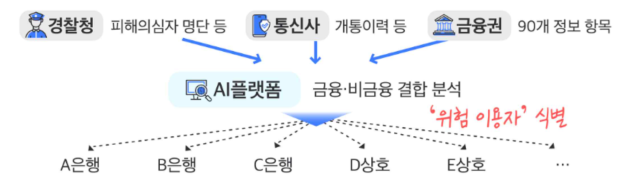

금융위가 구상한 ASAP의 목표는 130여개 금융사가 90여 개 항목의 의심 거래 정보를 실시간으로 공유·분석해 보이스피싱을 조기에 차단하는 것이다. 전 금융권 130여 개 회사 참여가 플랫폼 출범의 목적이나, 법적 근거와 시스템 한계로 당분간 운영은 은행 중심에 머물 전망이다.

현재는 ASAP에 은행만 피해계좌나 의심번호를 등록할 수 있다. 이는 은행권은 거래량이 많고 이상거래탐지(FDS) 인프라가 잘 구축돼 있어 우선 등록 대상으로 됐다. 반면 2금융권은 내부 전산체계가 분산돼 있어, 시스템 안정화 이후 단계적으로 확대될 예정이다.

금융위도 이런 한계를 인식하고 있다. 지난 4일 국무회의에서 통신사기피해환급법 시행령 일부 개정안을 의결해 정보공유 범위를 다소 넓혔지만, 이는 행정 차원의 보완책에 그친다. 금융위 관계자는 "시행령 개정을 통해 현행 제도 아래에서도 가능한 범위의 정보공유가 이뤄질 수 있도록 보완했다"고 말했다.

근본적인 해결책은 법 개정이다. 이에 강준현 더불어민주당 의원은 지난 7일 통신사기피해환급법 개정안을 대표 발의했다. 개정안은 금융사·통신사·수사기관 간 보이스피싱 관련 정보를 공유할 수 있는 '정보공유분석기관'의 법적 근거를 신설하는 내용을 담고 있다. 더불어민주당이 보이스피싱 태스크포스(TF)를 운영 중인 만큼, 법안 통과가 빨라질 것이란 전망도 나온다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)