[상해에서 아들 후동과 함께. [사진=임시정부 기념사업회 제공]

만세운동을 폭력으로 진압하고 나서, 일제는 이른바 ‘문화통치’라는 유화책을 썼다. 1차 세계대전 승전국이라는 국제적 지위와 대전 후 호황을 등에 업은 자신감의 표현이었다고, 일부 역사가들은 평가하고 있다. 그러나 ‘문화통치’는 어디까지나 예속을 받아들이고 굴종을 서약한 자들에게만 해당될 뿐이었다.

1920년 6월의 봉오동전투와 10월의 청산리대첩. 일제는 1921년 초까지 간도지역 동포 수만 명을 학살하는 것으로 보복했다. 이것이 ‘경신참변’이다. 물이 없이 물고기는 존재할 수 없다. 독립군은 기반을 잃고, 간도에서 물러났다. 이에 앞서, 1905년에서 1910년까지, 일제는 국내에서 의병 15만여 명을 죽였다. 1923년 간토대지진 때는 동포 1만여 명이 살육을 당했다.

수당의 가족에게도 불행이 잇따랐다. 시아버지 장례에 동행했던 시동생 용한은 귀국길에 우연히 의열단원 김상옥과 한 배에 탔다. 종로서에 폭탄을 투척하고, 왜경 수명을 쏘아죽이며 항거한 그 김상옥 의사다. 이 사건이 빌미가 되어, 용한은 모진 고문을 당하고 폐인이 되어, 결국 스스로 목숨을 끊었다.

[동농의 장례식이 끝나고 상해에서 수당, 성엄 그리고 시동생 용한(가운데). 사진=임시정부 기념사업회 제공]

# 쪼개진 임시정부

‘창조파’의 영수는 단재(丹齋) 신채호(申采浩), ‘개조파’의 중심은 도산 안창호. 임시정부를 해체하고 신정부를 세워야 한다고 주장하는 ‘창조파’와 임정의 틀을 유지하면서 개혁하자는 ‘개조파’ 간의 대립은 해소되지 않았다. ‘창조파’는 ‘개조파’의 제안을 부결처리 했고, 이에 맞서 ‘개조파’들이 회의 진행을 거부함으로써, 국민대표회의는 사실상 결렬되었다.

이 무렵이 임정으로서는 참으로 암담한 시기였다. 국내에서는 ‘외교론’의 뒤를 이은 ‘민족개조론’이나 ‘실력양성론’이 일제에 협력하면서 ‘문화통치’가 먹혀들어갔고, 의열단을 필두로 한 무장투쟁 외에는 다른 길이 보이지 않는 듯했다. 동농이 별세한 뒤 성엄은 영경방의 집을 백범 가족에게 넘기고, 아이런리(愛仁里)의 재중국 항일청년회 상해본부 사무실에서 동지들과 합숙하며, 자취를 했다.

그 중에는 훗날 중국공산당 팔로군 포병사령관으로 전공을 세우게 되는 무정이 있었다. 성엄은 젊은 동지들과 함께 테러공작을 계획했으나, 뜻을 이루지 못했다. 자금과 조직의 빈곤 때문이었다. 백범, 석오, 성재는 임정을 지키는 웃어른으로서, 청년들에게 어떻게든 직장을 구해 생계를 유지하며 공부를 하라고 권했다. 참고 기다려야 하는 상황에서, 어쩌면 그것이 실질적인 독립운동의 수단이었는지도 모른다.

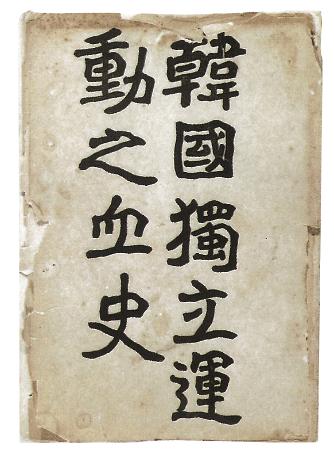

[한국독립운동지혈사 표지. 사진=임시정부 기념사업회 제공]

# 이시영 선생이 사준 구두 한 켤레

1923년 7월, 수당은 다시 상해로 돌아왔다. 상해에서의 생활이라는 것은 그저 하루 먹고 하루 먹고 하면서 간신히 꾸려나가는 게 고작이었다. 식생활이라고 해야 가까스로 주먹덩이 밥을 면할 정도였고, 반찬은 그저 밥 넘어가게끔 최소한의 종류 한두 가지뿐이었다. 푸성귀는 흔했다. 배추 비슷한 야채를 소금에 고춧가루와 범벅을 해서 절여 놨다가, 꺼내 먹곤 했다.

상해에는 쌀이 남아도는 것 같았다. 잡곡밥은 없고 누구나 쌀밥을 먹었다. 부자는 물론이요, 가난한 사람도 굶어죽지 않는 곳이 상해라는 말이 실감났다. 동전 한 닢만 있으면 시장에 나가 국수 튀기고 남은 찌꺼기라도 한 대접씩 얻어먹을 수 있었으니, 실은 수당과 성엄이 바로 그런 형편이었다.

상해에 있는 동안은 한복을 입지 않고 줄곧 짱산(長衫)이라는 중국옷을 입고 지냈다. 임정 요인부터 아녀자들까지 모두 그 옷을 입었다. 중국인으로 행세해야 안전했거니와, 짱산은 상의와 하의가 붙은 통짜 옷으로, 만들기도 편했고 헐값의 천을 쓰면 돈도 거의 안 들었다. 수당이 국내로 잠입할 때도, 압록강을 건너서야 치마저고리로 바꿔 입었다.

신발은 헝겊쪼가리를 촘촘하게 기워서 만든 게 고작이었다. 그나마 바지런한 아내를 둔 성엄이나 신을 수 있었고, 대개는 짚세기를 끌고 다녔다. 며느리처럼 여기는 수당의 꼴이 딱했던지, 하루는 성재 이시영 선생이 구두 한 켤레를 들고 왔다. 수당은 그 구두를 해방 후 귀국할 때까지 20년 넘게 간직했다.

# 망명지에서 얻은 아들

성엄이 영국인이 경영하는 전차회사에 취직했다. 친구 엄항섭은 중국에서 대학을 나온 덕분에 수입이 비교적 좋았다. 물론, 그렇게 번 돈이 그들 호주머니로 들어가는 것은 아니었다. 엄항섭은 당시 내무총장이던 이동녕을 집에서 모시고, 임정 내무부의 경비를 대부분 책임졌다. 성엄 역시 쥐꼬리만한 봉급으로 한인청년동맹의 살림을 꾸렸다.

그래도 고정적인 수입이 있다는 건 안정적인 생활을 가능하게 해주었다. 수당은 세관 유세욱의 알선으로 외국인이 운영하는 혜중학교(惠中學校)에 입학해, 배움의 길을 병행했다. 하지만, 한 학기 다닌 것으로 만족해야 했다. 수당은 담은 셌으나, 체력이 약했다. 열아홉에 첫아이를 잃은 이래 앓던 부인병이 도졌던 것이다.

임정 사람들에게, 죽기 직전이 아니라면, 병원은 사치였다. 통증이 너무 심해 수술을 받게 되었는데, 다행히 경과가 아주 좋았다. 그 덕에 수당은 10년만에 아기를 갖게 되었다. 아이는 우당 이회영의 며느리이자 대원군의 외손녀인 조계진과 김혜숙이 받아주었다. 산파들의 정성어린 간호로, 산모 모두 건강했다.

망명지에서 얻은 아들, 후동(厚東)이였다. 이맘때면 상해 한인사회는 극도로 수가 줄어들어, 청년들은 거의 보기 힘들 지경이었다. 동농의 손자가 태어났다는 소식에, 다들 집으로 찾아와 축하를 해주었다. 손자를 볼 연세가 지난 임정 요인들은, 후동이를 친손자처럼 귀여워했다. 후동이는 임시정부의 장손으로 태어난 것이나 다름없었다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 악수하는 이재명 대표와 조국 대표](https://image.ajunews.com/content/image/2024/04/26/20240426003606867599_388_136.jpg)

![[포토] 최정, 한국 야구 역사 468호 쾅](https://image.ajunews.com/content/image/2024/04/24/20240424232935147850_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 성수동이 들썩! 입생로랑 뷰티 팝업 방문한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/04/24/20240424184737983118_388_136.jpg)

![[포토] 한강 수상 활성화 종합 계획 발표하는 오세훈 시장](https://image.ajunews.com/content/image/2024/04/24/20240424110945301676_388_136.jpg)

![[금투세 폐지 논란] 코리아 디스카운트 심화...韓증시 불확실성 높여](https://image.ajunews.com/content/image/2024/01/03/20240103150426112900_388_136.jpg)